私は、今までこの映画を、何回、観てきたことでしょう?

この映画を初めて観たのは、名古屋にあった名画座で、私がまだ20代の頃でした。

それ以来、もっとも多く繰り返して観たのが、この「赤い靴」なのです。

でも、この映画はおよそ楽しいとか、心がなごむとか、観てよかったというような月並みな感想とは、かなり趣が違っています。

例えれば、身を引き裂かれるほどの苦痛と共に、崇高な理念に胸を打たれるとでも言えばいいのか?

この映画は女性にとって、愛を尊ぶ生き方とは別の選択肢を教えてくれているように思います。

芸術

もしくは、美と言い換えて構わないかも知れません。

芸術と似たものに娯楽がありますが、芸術とは娯楽を極めたものと言っていいでしょうね。

ですが、芸術は私達が生きていくのに、どれほど大切なものなのでしょう?

芸術なんか知らなくても、十分生きていけるように思えますし?

でも、この映画を観たら、いかに芸術が大切で、人生に価値を与えてくれるものであるかを教えてくれます。

そして、この映画は芸術家の苦悩も教えてくれます。

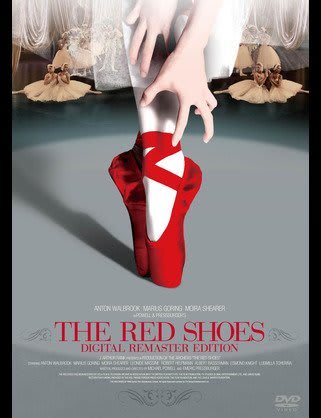

この映画の監督は、マイケル・パウエルとエメリック・プレスバーガーで、1948年にイギリスで制作され、いまだ史上最高のバレエ映画と謳われているそうです。

とくに、17分間に渡る劇中劇は、この映画最大の白眉で、映画ならではの幻想的なバレエ・シーンに心を奪われずにはいられません。

また、この映画の登場人物レルモントフは、20世紀初頭にロシアに実際にいた人物をモデルにしていて、ニジンスキーを始め、多くの有名なダンサーを育てたそうです。

では、簡単にあらすじをご説明いたします。

あるパーティの席上、有名なバレエ団を率いるレルモントフは出資者の伯爵夫人に、姪のダンスを観てほしいと乞われます。

しかし、レルモントフは率直に「苦痛だ」と言って、拒否しようとするのです。

でも、伯爵夫人は簡単には引き下がりません。

そこで、レルモントフは、伯爵夫人に、「バレエをどうお考えか?」と尋ねます。

「そう・・・ある人は動く詩と評しますが」と、やっとの思いで答える伯爵夫人に、「詩か?私には、それ以上だ。宗教です。それに宗教に似つかわしくない。このパーティの雰囲気は」とレルモントフは言い放ち、その場を離れるのです。

ところが、そのあとで出会ったある美しい魅力的な女性と会話しているうちに、その女性こそ、伯爵夫人の姪ヴィクトリア・ペイジだと知るのです。

レルモントフは彼女に興味を覚え「なぜ踊る?」と問いかけます。

それに対し、彼女は「なぜ生きると?」と返します。

レルモントフが、眉間に少ししわを寄せながら、「それは・・・やむにやまれぬ執着だ」と答えると、彼女はすぐさま「それが私の答えです」と言うのです。

その機転の効いた答えに感心したレルモントフは、彼女を自分のバレエ団に雇う決心をするのです。

ねぇ、このセリフのやりとり、すごいでしょう?

これらのセリフで、二人がいかにバレエに真剣に取り組んでいるかが窺い知れるようですよね?

ところが、レルモントフは彼のバレエ団のプリマドンナが結婚するという話を聞いた途端、すぐに解雇を決めるのです。

そして、ヴィクトリア・ペイジに作曲家の彼が出来た時も。

それは、まるで彼女たちを愛していたのに裏切られたとでもいうように。

しかし、その理由をレルモントフはこう述べるのです。

「両立は不可能だ

不確かな愛に頼る踊り子に大成は望めない」

これって、どうなんでしょうか?

そういえば、今はあまり聞きませんが、昔、芸能やスポーツの分野で活躍していた女性に、恋愛を禁止していたと聞いたことがあります。

恋愛をすると男性は成長するが、女性はダメになると。

もしかしたら女性の芸術家が、男性に比べて圧倒的に少ないのは女性特有の優しい愛情が、何らかの形で関係しているのでしょうか?

その答えは、この映画のラストで明らかにされます。

作曲家のクラスターと恋仲になったのが原因で、レルモントフのバレエ団をやめたヴィクトリア・ペイジは結婚後、バレエから遠ざかっていました。

一方、レルモントフはヴィクトリア・ペイジにバレエへの復帰を望んでいました。

そこで、レルモントフは偶然を装い、彼女と会って、自らが率いるバレエ団でもう一度踊るよう説得するのです。

その熱心な誘いに、彼女はバレエへの夢と情熱を再燃させるのです。

そして、彼女は自分を大スターにした「赤い靴」の舞台に、再び臨む決心をするのです。

ところが、舞台当日、それを知った夫のクラスターは自分の作曲したオペラの指揮を振るのを投げ出し、彼女のもとに駆けつけるのです。

そこで、彼女はクラスターと、レルモントフの二人に、バレエを取るか、愛を取るかを迫られ、苦悩の末、思いあまって、走っている電車に身を投げ、死んでしまうのです。

舞台のベルは鳴り、何も知らぬ観客はヴィクトリア・ペイジの踊りを今か今かと待っています。

しかし、レルモントフがただ一人舞台に現れ、心痛な面持ちで声を限りに振りしぼり、観客に彼女の死を告げて、「赤い靴」を始めると宣言するのです。

この場面、レルモントフが、今まで芸術と愛の間で悩み、葛藤しながら生きてきたのが、はっきり分かった瞬間であり、芸術の素晴らしさを渾身の迫力で私達、観客に強く訴えている瞬間でもあります。

そうして、まるで、ヴィクトリア・ペイジが生きて、そこで踊っているかのように、スポットライトを照らしながら、主役のいないこの「赤い靴」は幕を開けるのです・・・

そう、芸術とは、崇高な魂を具現化したものであり、人生に価値を与えてくれるものなのです!