私が、この映画を観たいと思ったのは、ヘルムート・バーガーに対する興味からでした

。

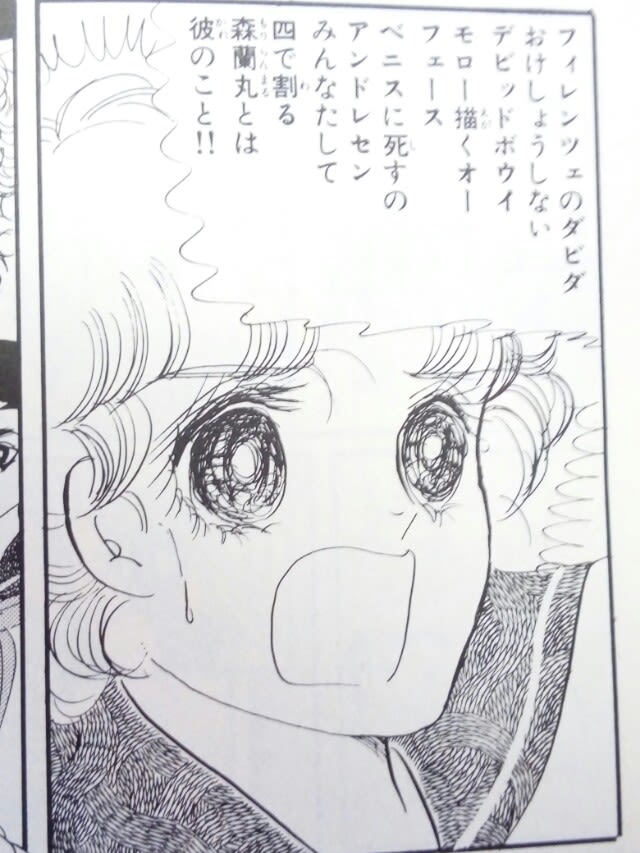

というのも、私が大好きなマンガ家大島弓子さんに「さよならヘルムート」という、ヘ

ルムート・バーガー似の歯医者さんに恋い焦がれる15歳の少女の作品があるからです。

大島弓子さんは、美形の男性が好みらしく、以前、私がヴィスコンティの「ベニスに死

す」を観た理由も、「F式蘭丸」に書いてあったアンドレセンが見たかったからでした。

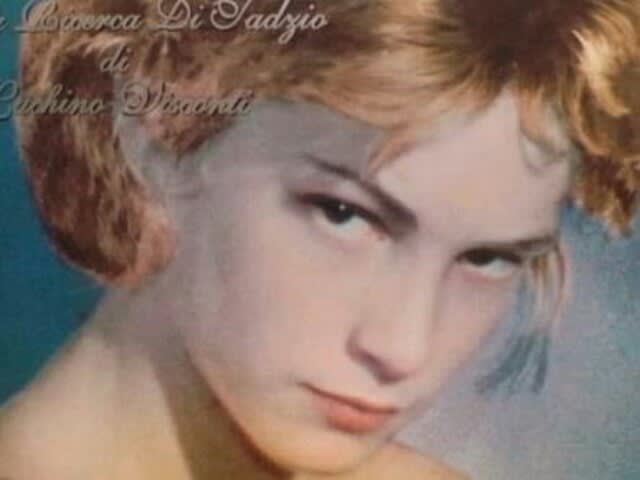

このアンドレセンは、大島弓子さんのお眼鏡に叶ったのも納得の美少年で、私もその悪

魔的な美しさに酔いしれたものでした。

何でも、アンドレセンの美形振りは、世界中の女性を虜にし、「ベニスに死す」公

開以降、行く先々で、引っ張りだこになり、彼はそれが嫌で、以後、隠遁生活を送るよう

になったのだとか。

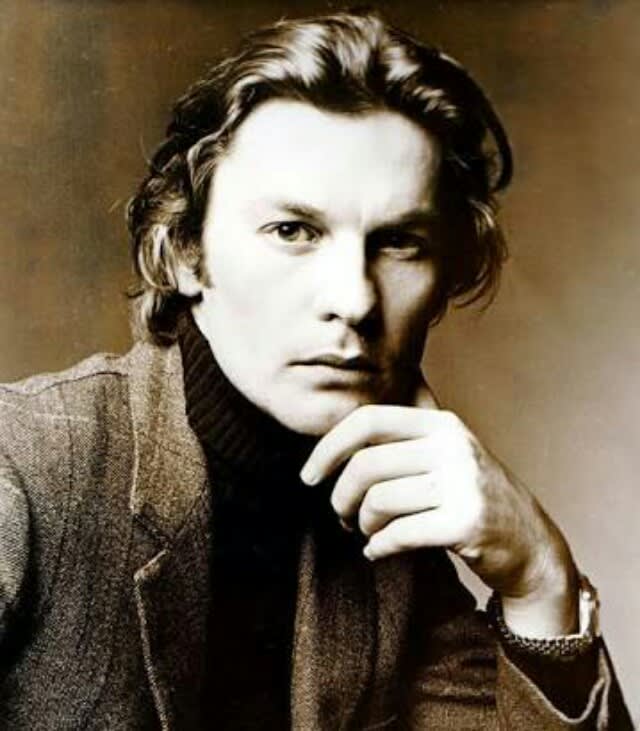

ところが、ヘルムート・バーガーは、ヴィスコンティにさらに愛されたみたいで、同性

愛者でもあったヴィスコンティの38歳年下の愛人になったと知り、どんな魅力だったの

か見てみたくなったのです。

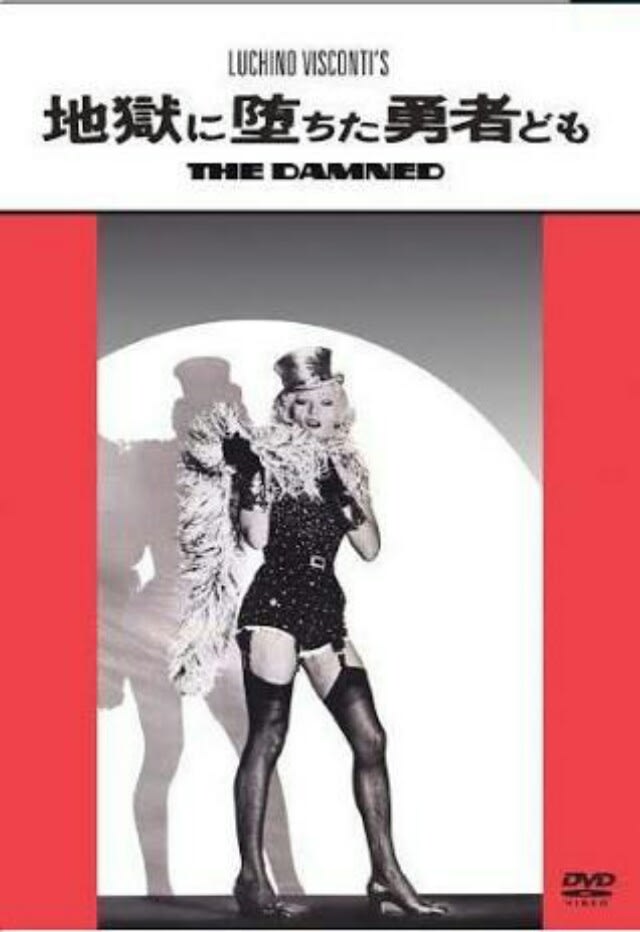

そこで選んだのが、タイトルが妙に気に掛かる「地獄に堕ちた勇者ども」だった訳です

。(苦笑)

それで、私はどの人がヘルムート・バーガーだろうと目を凝らして観たのですが、初め

のうちは、全然、分からなかったのです。

だって、大島弓子さんの「さよならヘルムート」で描いたヘルムート・バーガーのモデ

ルの歯医者さんは15歳の息子のいる父親でしたから、まさか、ゾフィーの二十代半ばの

息子役のマーティンだったとは思いもよらなかったのです。

私のイメージと違って、あまりにも若すぎたってこと!(苦笑)

それに、ヘルムート・バーガー演じるマーティンは、女装して歌を歌う場面があり、驚

いてしまったのです。

何でも、それは映画「嘆きの天使」で、主題歌「ローラ」を歌うマレーネ・ディートリ

ッヒを真似したものだったとか。

でも、これが非常に上手くて、初め、私は、あら?この人、男だろうか、女だろうか?と

気になっていたのですが、だんだん、本物の女性に見えてきたので、これがあのヘルムー

ト・バーガーだったと知った時は、めちゃめちゃびっくりしてしまったのです。

実際、この映画を観たマレーネ・ディートリッヒから、ヘルムート・バーガーによく真

似てると、感謝の手紙が届いたこともあったとか。

一応、美男子としてのヘルムート・バーガーの写真も載せておきますね。(笑)

これは、素敵♪

それにしても、一体、ヴィスコンティって、どんな趣味をしてるんでしょう?

それとも、「地獄に堕ちた勇者ども」という映画にとって、ヘルムート・バーガーの女

装は欠かせないものだったのでしょうか?

この映画は戦前のドイツの巨大な権勢を誇るエッセンベック製鉄会社が舞台で、ナチス

の台頭により、経営方針の転換を余儀なくされ、当主ヨアヒムの亡き後、経営権を巡って

、一族が醜い争いを繰り広げ、次第に凋落していく様を、退廃の美学とともに重厚に描い

た芸術作品で、「ベニスに死す」「ルートヴィヒ」と並び称される「ドイツ三部作」の一

つに数えられているとか。

では、なぜ、ヴィスコンティはこの映画を撮ったのでしょう?

私が観たDVD特典のインタビューで、ヴィスコンティはこう述べています。

この作品を撮ろうと思ったのは、ナチス時代のヨーロッパを、今、撮ることが重要だと

考えられたからだ。本作は、当時のことをよく知らない新しい世代に大きな影響を与える

はずだ。最も大切なことは当時の出来事を批判的に受け止め、人々が、ずっと忘れないこ

とだ。

それを裏付けるように、「ヴィスコンティ集成」という本に、海野弘氏がこんな文章を

寄せています。

ヘルムート・バーガーというもっとも美しい獣を中心に据えることによって、ヴィスコ

ンティは「地獄に堕ちた勇者ども」に二重の意味を与えた。ヴィスコンティはこの映画に

おいて、現代史に全面的に直面し、そのタブーを描き出そうとした。そのことは1969

年にやっと可能になってきたのであった。注(1969年は「地獄に堕ちた勇者ども」が

制作された年)ヴィスコンティがかつて訪れた30年代初頭のワイマール・ドイツが突然

、よみがえってくる。30年代にはイギリスのインテリの若者、ジョージ・オーウェルや

スティーブン・スペンダーがモスクワでひかれたように、ヴィスコンティもコミュニズム

の洗礼を受けた。スペイン市民戦争とファシズムへのレジスタンスのうちに、彼は悲惨な

時代をくぐり抜けていった。第2次世界大戦後、彼は「赤い貴族」と呼ばれた。しかし、

60年代には大いなる思想的幻滅が訪れる。ソ連軍はプラハに進駐し、ヴィスコンティは

それに抗議する運動に加わった。コミュニズムの一元論は崩れる。しかし、そのことによ

って、ヴィスコンティははじめて現代史をトータルに見る視点を獲得したのであった。自

明的なナチズムのドイツを現代史の悲劇として描き出すことが可能になったのである。

ヴィスコンティは60年代後半になって、ようやく、広義な意味での歴史的視点を勝ち

得たので、この映画を作ったことが、この文章で、何となく分かったのですが、私がもっ

とも知りたいヘルムート・バーガーが女装している訳にはあまり触れてないです。(苦笑

)

それどころか、ヘルムート・バーガー演じるマーティンは単なる女装趣味の男性ではな

く、幼女を殺害したり、イングリッド・チューリン演じる母親のゾフィーと近親相姦した

りと、まさに悪魔的な青年として描かれていて、私はそれらがヴィスコンティの単なる猟

奇的な変態趣味とは思えず、ナチズムを批判的に扱うこととどう関係あるのか理解出来な

かったのです。

ところが、この謎を、あの三島由紀夫が解いていたのです。

それは「久々に傑作といえる映画を見た。生涯忘れがたい映画作品の一つになろう」で

始まる文章で、「これはドイツオペラであり、ワーグナー的巨大とワーグナー的官能性が

、圧倒的に表現されている。ワグネリアンは狂喜するに違いない。」と続きます。

そして、マーチンの変態趣味については、ヴィスコンティはおそらく、政治的変質と、

性的変質のパラレズムを狙ったとし、こう書いています。

マーチンの性的変質とそのやるせない胸のときめきは、やがては彼が陥ることになる政

治的変質の兆候であり、暗喩である。ドイツ的世界ではすべてが体系化され、一つ一つの

病的観念は、病的な政治行為と照応する。かつて私は、ドイツには、あらゆる種類のパー

バージョン(管理人注、倒錯・変態・背徳etc)の数に対応する数の哲学的体系が存在す

る。と書いたことがある。しかも性と政治とのこのような対応は、もう一つの、もっと怖

ろしい逆説を秘めている。すなわち、この映画だけを見ても、圧倒的な病的政治学の力の

下で、むしろ人間性は性的変質者によって代表されているのであり、幼女姦のマーチンも

、男色の突撃隊も、その性的変質に於いてはじめて真に人間的であるのに反して、どこか

ら見ても変質のカケラもない金髪の人間獣アシェンバッハ(このヘルムート・グリームと

いう俳優はすばらしい)の冷徹な「健全さ」が、もっとも悪魔的な機能を果して、ナチス

の悪と美と「健康」を代表しているのである。真に怖ろしいものはこちらのあるのだ。

そういえば、私自身はヘルムート・バーガー演じるマーチンより、ナチス親衛隊のアシ

ェンバッハの悪魔的魅力に取り憑かれそうになったのですが、真に怖ろしいのは三島由紀

夫の言うこちらにあるのですよね。

だけど、分かっていながら、アシェンバッハに魅力を感じてしまう。

アシェンバッハの魅力は、女性の弱い面を鋭く突いているように思います。

そして、三島由紀夫はこの映画「地獄に堕ちた勇者ども」の本質をこう言い当てていま

す。

マーチンの母子相姦のシーンもさることながら、大団円のフリードリッヒとソフィーの

結婚式と死のワーグナー的場面のカットの積み重ねには、ふたたび冒頭の悠悠たるタッチ

があらわれ、同じ邸が隈なくハーケンクロイツの旗で飾られて、娼婦やならず者の参列者

の中へ、不気味な死化粧の白面のソフィーが、フリードリッヒと手を携えて階段を下りて

くる。親衛隊となったマーチンが母に対する復讐を完成し、完全な精神的凌辱と死を与え

るこの場面のものものしさ、絶妙の運びののろさ、それ自体みじめに戯画化されていなが

ら、戯画化の絶頂で異様な壮麗さに転化してゆく演出は、へんな言い方だが、非常に「よ

い趣味」なのである。すべてが人間性の冒瀆に飾られたこの終局で、ヴィスコンティは、

序景の、直接的暴力によって瞬時に破壊された悲劇の埋め合わせを企むのだ。それがもう

少しで風刺に堕することなく、あくまで正攻法で堂々と押して、しかも感傷や荘重さや英

雄主義を注意深く排除し、いわば「みじめさの気高さ」とでもいうべきものをにじみ出さ

せ、表情一つ動かさぬマーチンの最後のナチス的敬礼をすら、一つの態度を以て造型する

。・・・こういう「良い趣味」は、この映画のスタイルの基本である。参列の娼婦やなら

ずものの描写の抑え方を見よ。そこには野卑すらが一つの静謐に参与している。

ただ見ただけではその意味がよくわからないところが、いくつもある映画でしたが、こ

うして三島由紀夫の解説を読むと、この映画の素晴らしさに目を開かせてもらった気がし

てきます。

あと、俳優さんで、私が気になったのはヨアヒムの姪の役のシャーロット・ランプリン

グです。

全然、無駄のないお肉で、しなやかな体をしていて、一幅の絵画みたいに、この映画に

華を与えていたのが印象的でした。

初めは大島弓子さんのマンガから、ヘルムート・バーガーの魅力を知りたくて観た映画

でしたが、こうしてあれこれ調べたら、死と官能の極限で、変態と退廃の美学を描こうと

したヴィスコンティ映画の魅力をもっと知りたくなってしまいました。

次は「ルートヴィヒ」を観てみようかな。