和水町肥後民家村に玉東村原倉西から移築された二棟造りの民家 (旧境家)国指定重要文化財

「小さなエネルギーでの魅力ある暮らし」への思いは建築を志す以前からあったような気がします。

その原風景は玉名郡玉東村原倉西で半年ほど過した祖母の民家です。以前の農家は何処も同じで広い土間と続き間の和室と縁側があり、水は北庭の井戸から汲みカメに貯め、土間の囲炉裏で煮焚きしていた。便所は外の小屋にあり、臭く、落ちる恐怖を感じながら用をたした。夏は開け放たれた家は風が通り、縁側で涼んだ。冬は縁側で日向ぼっこ、不便も無く楽しく外を遊び回っていた。その頃の暮らしには今のようなエネルギーの浪費は無かった。

蒸し暑い夏の日、建て込んだビルの中を歩いていると、建物内は冷房で快適だが、外は空調室外機から熱風が吹出している。こんな暮らし方はやはりおかしいと思う。

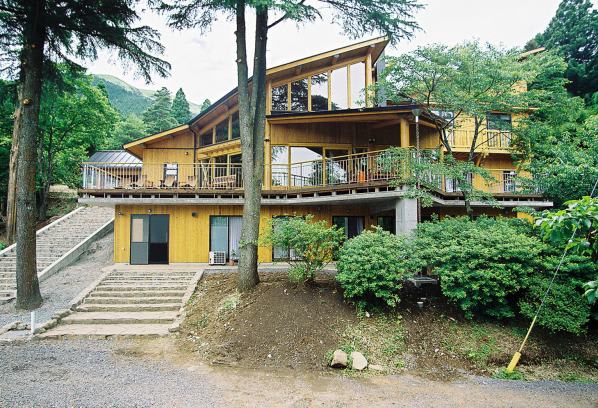

そんな時出会ったのが昨年亡くなった奥村昭雄先生(東京芸大名誉教授)が考案されたOMソーラーだった。最初はOMと言う名前に少し違和感があったが、太陽熱利用の仕組みはとてもシンプルで理に適っていると感じた。後は効果の程だが熊本YMCA阿蘇キャンプのメインホールの設計コンペで採用した。(冬の利用客が少ない時期の床暖房要望に答えられる唯一方法だった)

完成後の2月、末っ子を連れて宿泊した。泊り客は旅行中の男性一人の3人だけ、雪が降り外気温は零下、暖炉だけの暖で3人深夜まで過した。室温は16℃を維持し、床が冷たくない為か快適だった。この結果は予想を超えていた。建築全体のパッシブ化ときめ細かい気配りによってこの技術は建築を大きく変える可能性を持っていると思った。この時から小さなエネルギーの建築を追い求め続けている。

それから15年以上経て、施設建築15棟、住宅15棟をパッシブデザイン建築を設計し、温度データロガーで記録を採り、完成後の建物のヒアリングを重ね、その効果がよりはっきり実証できるようになった。

上写真は3年前、30年程経た医院を解体し、近くの敷地へ移転新築したクリニックです。建物規模は変わらないが、様々な設備は重装備になった。ただ、鉄筋コンクリート造を外断熱し、OMソーラーによる冬の暖房、春夏秋のお湯取り、夏の放射冷却現象を活用した冷却と深夜電力利用の氷蓄熱空調などでの省エネ化を行った。

3年経て光熱費は以前の建物は70万円/月程掛かったのが、新しい建物は20万円/月以下になったそうである。これは年間600万円の経費節減につながる。深夜電力を活用している為、10時以降はエアコンは使えないが、真冬の夜もエアコン無しで室内は温かく過せるそうである。

一昨年、水俣第一中学校の既設校舎をエコ改修した。環境省のモデル事業で全国21校 取組み、水俣は最南端であり、最終年度の事業だった。

プロポーザルコンペのプレゼンは4つのコンセプトを設定した。1.学校環境の改善 2.温熱環境の改善 3.環境教育への取組 4.CO2排出量の削減である。

1.は現況の学校環境を見直し、教室配置の変更、図書室の増築など、2.はCO2削減をしながら教室の温熱環境を改善すること。3.は先生、生徒のエコ改修知識や仕組みの理解、活用を通じて環境教育に活かしてもらうこと。4.CO2排出量削減はエコ改修の最終目的であり、結果が必要とされる。

水俣市は公害の経験から環境意識が高い。水俣第一中学校も改修前にCO2削減を徹底していた。その中でのエコ改修であり、改修後はどうしても照明数(教室照度基準に合せる為)や設備が増える。各教室にも4台のシーリングファンを新設した)、エコ改修して逆に電気使用量が増えた学校もある。CO2削減は必要だが、教室の温熱環境改善はもっと重要だと考えた。室内の温熱環境が改善されなければ「エコ改修されても生徒の厳しい温熱環境は変わらず我慢を強いる」ことになる。「環境を大切することと生活環境の改善はつながってないと意味が無い」プロポーザル参加の一番大切にしていることだった。

エコ改修は大学から環境専門の先生もアドバイザーで加わられ、意見を聞きながら検討を重ねた。改修前のCO削減目標は太陽光発電を加えても30%削減は難しいとの予想で、25%削減を目標にすることになった。

エコ改修設計ではこれまでの積み重ねた経験に加え、断熱、遮熱、通風、昼夜温度差、太陽光、太陽熱、放射冷却現象、地熱など自然エネルギーの工夫を取り入れ、教室温熱環境改善とCO2削減が両立出来るように全力を注いだ。

一年後の検証では夏の教室温度は平均で4℃下がり、冬は5℃上がり、温熱環境は大きく改善されていた。またCO2削減量も太陽光発電無しで20~30%削減され、太陽光発電を加えると40~50%の削減出来ていた。この結果は予想を大きく上回っていた。太陽光発電21.4KWを60KW程度にすれば学校のゼロエネルギー化も難なく達成できそうである。

このエコ改修でパッシブデザイン建築には小さな熱の動きや空気の流れ、換気などをデザインすることが大切であり、きめ細かな気配りと積み重ねた経験が役に立つことを再確認した。

奥村先生の「室内環境改善と省エネルギー化は一見反対のように見えるが、実は同じ方向を向いたものである」とのお話を実感し、次の建築に活かせる示唆が多く得られた。

一昨年の秋、軽井沢の星野山荘で奥村先生に初めてお会いした。OMソーラーに取組んでいる事のお礼を一言言いたいと思い、もくよう連の「ゆるがないデザインを学ぶ・軽井沢」に参加した。お話しすると「シンプルで良いでしょう」と言われた。OMソーラーとの最初の出会いに感じたことを先生の口から聞けとても嬉しかった。

地方の一設計者として遠くからですが、先生に感謝すると共にご冥福を心よりお祈り申し上げます。