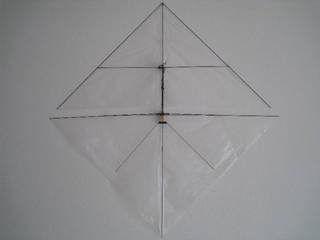

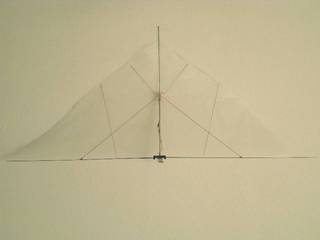

大人の科学マガジン Vol.31のふろくパーツを利用して製作した電動羽ばたき機の4機目。

事情により前作が現在手元にないため、開発を続行するため、ほぼ同一のフォーマットで新造したもの。

前作で不具合が合ったギアのかみ合わせと、効きが悪かった操舵機構を改良し、安定した飛行を可能にしている。

飛行会で早くテストを行いたいところ。

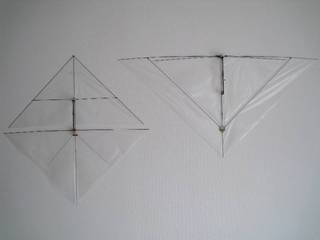

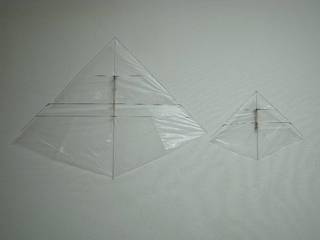

| 機体スペック |

| 全幅 960mm |

| 全長 380mm |

| 飛行重量 14.7g |

| (50mAhLi-po電池含む) |

| 製作年月 2011年12月 |

2011/12/24追記:

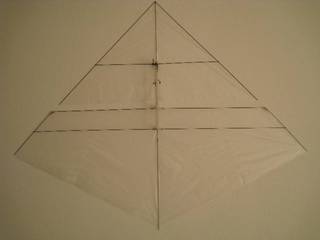

本機は、ロールアウト時点では赤外線仕様だったが、屋外でも飛ばせるよう2.4GHz受信機に換装し、近くの公園でテストフライトを行った。

翼面積の割りに軽量なため、わずかな風にもあおられて流されるが、浮きは至って良好。機首を風上に向け、風速と合わせれば、空中の一点でホバリングも可能。

無風の室内ではどんな飛行を見せてくれるか楽しみなところ。

2012/07/14追記:

半年以上経って、ようやく本格的なフライトテストを行うことができた。野外・室内とも元気で安定したフライトを見せてくれた。今後の活躍に期待。詳細は以下の報告記事参照:

MEGABAT 野外飛行 in 横須賀