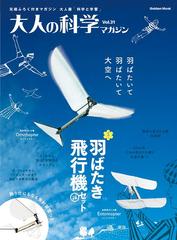

2011年、大人の科学マガジンの記事上で復活したデルタ・ツイスターだが、翌2012年には、ついに正式にキット化が実現した。その経緯は以下の通り:

7. キット化決定

2011年12月のMTM07では、再会した編集部の方々と、また何か面白いことをやりたいですねという立ち話をしていたが、早くもその月のうちに編集部より連絡があった。準備中の次号で、前年の羽ばたき機キットに続き、再び飛びモノを取り上げるとのこと。一も二もなく引き受け、年明けに、前年の改造作例を元にしたふろく開発案を提出した。編集部では、ふろく開発を担当されている小美濃さんを中心に、アドバイザーである超小型飛行体研究所のとしちゃんも交えて様々な案が検討されたようだが、けっきょく、「ふろくから生まれたふろく」というコンセプトで、"デルタ・ツイスターそのもの"をキット化することが決まった。ゴム動力版と電動版のコンバーチブルとし、電動版の動力源にはスーパーキャパシタを使用する案がまとまり、キット化に向けた開発作業が1月中旬からスタートした。

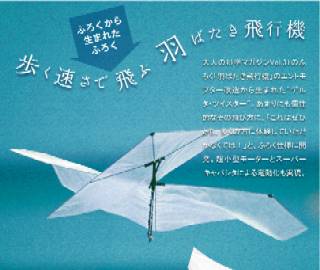

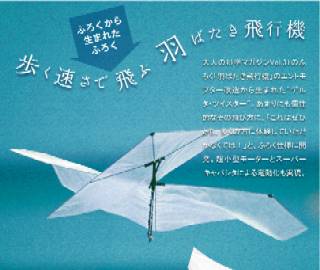

「ふろくから生まれたふろく」というキャッチコピーをもつ発売予告

初出は2012年2月発売の同誌Vol.33「卓上ロボット掃除機」の表3

8. キット開発経緯

オリジナルデザインが存在するといっても、いざ組み立てキットとして量産するとなると、さまざまな障害に直面する。その最たるものは生産コストだが、飛びモノにおいては、負けず劣らず重要なファクターがある。それは重量である。わずか数%の重量増が、ただちに飛行特性に大きく影響する。キット開発の過程は、コストアップをできるだけ避けつつ重量増を抑えるための、増加試作とテスト飛行の繰り返しに明け暮れる日々だった。

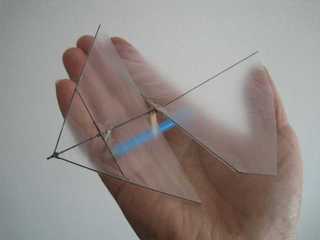

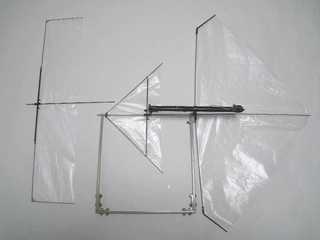

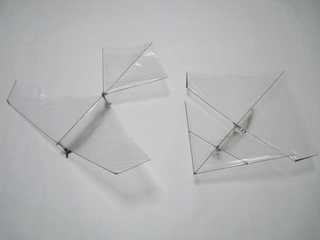

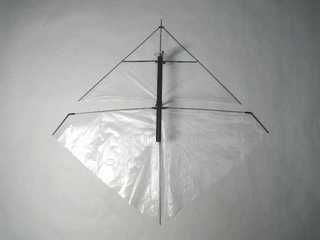

初期プロトタイプ

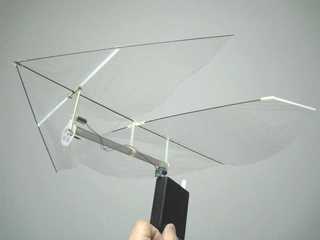

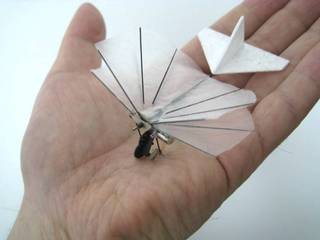

キット開発協力依頼を受けて後、最初期の試作。前年の機体の構造を継承しつつ、パーツ状態で標準サイズのふろくの箱に収まるよう、サイズをわずかに縮小した。この段階で、すでに機体の折りたたみを提案している(この機構は量産バージョンに採用された)。ゴム動力版の飛行重量は約4.6g。

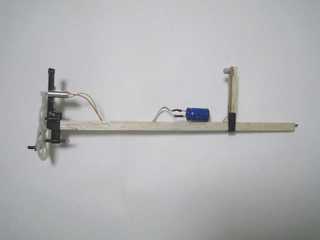

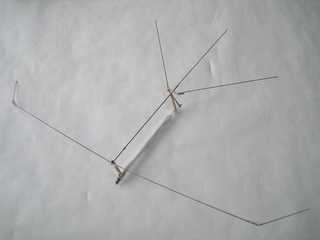

初期プロトタイプ(電動版)

キットはゴム動力版と電動版のコンバーチブルとすることになっていたため、ヘッド部を組み替えた電動版も試作。

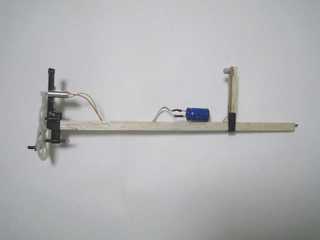

電動版プロトタイプの胴体。ゴム動力版から胴体ごと組み換えができるようになっている。この段階では、4mmモータをスパーギア3枚で減速して使用する設計となっていた。ふだん使い慣れているリチウム・ポリマー電池の場合、充放電電圧は約4.2Vで、このモータ/ギア構成で十分なトルクを発生することができる。ところが今回のキットでは、本誌でも触れられているように充放電電圧が2.7Vに制限されるスーパーキャパシタの使用が条件であり、4mmモータでは上昇飛行に必要なトルクを発生することができなかった。そこで、中期プロトタイプ以降では、重量は増えてしまうが、より低い回転数で大きなトルクを発生できる6mmモータと、1枚減らして2枚構成のスパーギアを組み合わせてトルクを確保した。

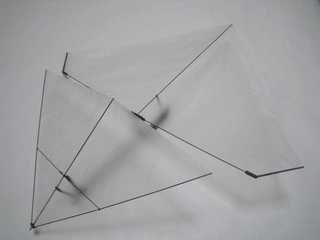

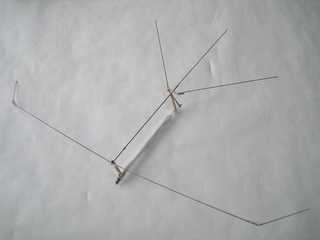

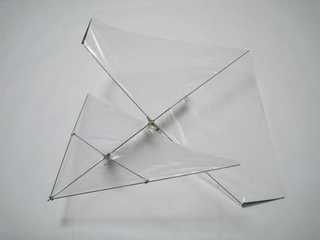

中期プロトタイプ

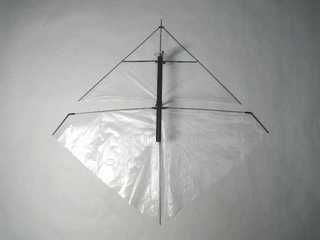

初期プロトタイプでは、胴体に前年のふろく同様バルサ材を使用していたが、編集部によると、バルサは天然素材のため重量や強度のバラツキが大きく、前年もキット量産時に苦労したとのこと。小美濃さんより、胴体を軽量中空パイプ(いいかえるとプラ製のストロー^^)で作ってはどうかという提案があり、さっそく製作したのがこちら。仕上がってみると、心配した重量増も少なく、これで行くことになった。結果的に、動力ゴムが外部に露出せず、スタイリッシュなデザインになった。ゴム動力版の飛行重量は約4.4g。

コストダウンのため、ロッキング・アーム(前部動翼を駆動する腕)の材質はカーボンからプラに変更。

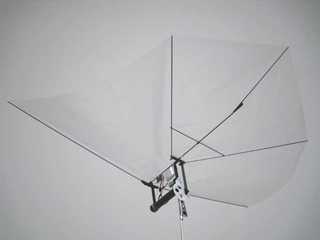

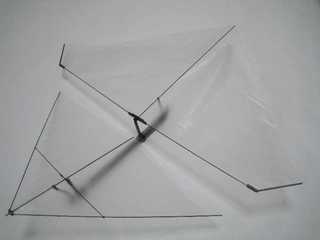

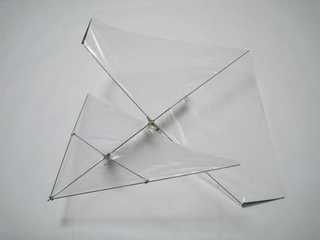

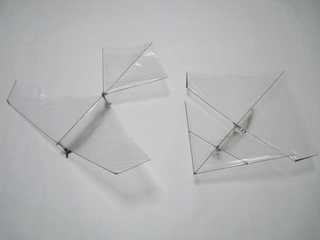

プッシャータイプ

プッシャータイプは、本誌では改造作例として登場しているが、実は初期~中期プロトタイプを開発していた時期に、すでに原型を製作していた。パーツを追加して、キットの組み換えで作れるようにする提案も行っていたが、この案は残念ながら採用されなかった。

初期バージョン:

パイプ胴を採用した中期バージョン:

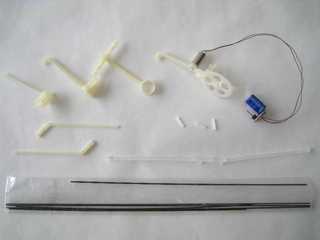

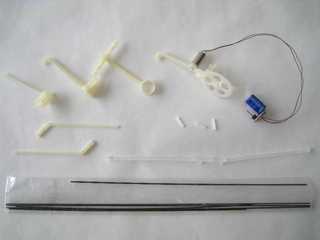

木型試作

3月初め、それまでのプロトタイプにもとづいて作成されたプラパーツの図面をもとに、CADCAMによる切削加工で、一品ものの試作パーツが製作された。CADCAMによるパーツ試作は、最近では3-Dプリンティングと呼ばれる光造型や積層造型などがポピュラーになっているが、この場合、材質は制約される。切削加工はコストは張るが、量産品に近い材質を使用でき、加工精度も高いので、量産品同様に実働するパーツを作成することができる。今回、主なパーツの材質はABS樹脂、減速ギアはPOM樹脂という豪華版。なお、この段階の試作品は、材質がプラであっても、伝統的に木型と呼ぶらしい。図面と木型をもとに、金型が製作される。

試作パーツ一式:

組み上げた試作機。パーツは量産版とほとんど変わらない形状だが、嵌合はゆるく、組み上げるのは一苦労。このあたりの精度を追い込むのも木型の役目。ゴム動力版の飛行重量は約6g、電動版は約9gと、量産品と変わらない重量となった。

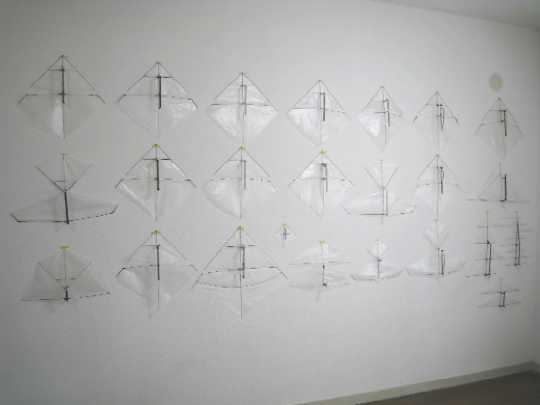

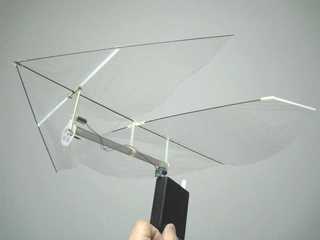

テストショットを組み上げたサンプル

4月に入ってひとまず金型が仕上がり、いわゆるファーストテストショットが少量ながら生産された。テストショットパーツを組み上げた試作機はこちら。すでに量産品と変わらない外観・重量となっている(嵌合部などの細部は、量産開始までにさらに追い込んでいく):

ニコニコ超会議への出展

電動版の充電器兼発射装置のパーツのテストショットはさらに遅れて4月下旬に到着。ゴム動力版・電動版各1機と共に、連休前ぎりぎりのタイミングで組み上げ、4月28~29日に開催されたニコニコ超会議に出品した。会場では、SF作家の尻Pこと野尻抱介先生のブースの一部をお借りして展示。野尻先生が出品した自作バンデグラーフ起電機が来場者の人気を集めたこともあり、ちゃっかりその隣にディスプレーして多くの方に見ていただくことができた。

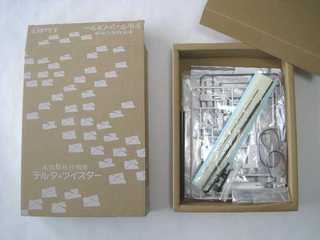

9. 開発完了→発売へ

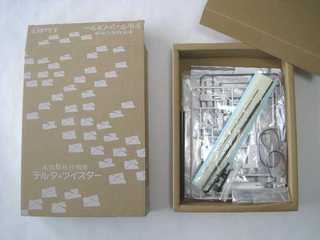

5月に入り、いよいよ製品版パーツの量産が始まった。キット開発と並行して準備が進んでいた周辺部品や外箱、組み立て説明書なども仕上がり、ついに量産版ふろくが姿を現わした:

ふろくキット「デルタ・ツイスター」の開発経緯は以上の通り。読んでいただくとわかる通り、デルタ・ツイスターの基本デザインは筆者によるものだが、キット開発の過程では編集部からのアイディアも反映して数々のリファインが行われたこともあり、ふろくキットは編集部との共同開発の産物であるといえる。

なお、キット開発と並行して、改造作例や、風洞実験用模型の製作も行ったが、これらについては次回以降で紹介していく予定。