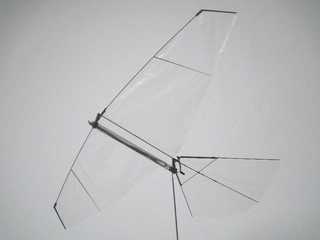

本誌掲載作例。「尾翼で羽ばたけ!鳥のように滑空するプッシャー機」とのコピーで紹介されている。他の機体と比べネーミングが素っ気無いので、ツイスティング・テーラ(Twisting Tailer)と改名。新しい名称は、尾羽をツイストさせながら飛行するところからとっている。

デルタ3兄弟とは平面形が大きく異なっており、機体前部に大きな主翼、後部に小さな尾羽が配置していて、むしろふつうの鳥や飛行機に近い。しかしながら羽ばたき機構はデルタ・ツイスター方式を受け継いでいるという、自然界には見られない変り種。

初号機

昨年版のパーツを流用して製作したプロトタイプ。

デルタ・ツイスターと前後をひっくり返してあり、羽ばたき機構が主翼の後縁付け根に位置している。そこから後ろ向きに伸びた尾羽が左右にツイストして推進する。尾羽に比べて主翼のスパン(全幅)が大きく、尾羽のツイスト運動による反動を主翼が受け止めて、主翼はほとんどロールしない。尾羽が推進式プロペラの役割を果たし、主翼は固定翼に近いともいえる。

大部分の構造がバルサとカーボンでできており、軽量。そのため飛行性能も良好。

| 機体スペック |

| 全幅 480mm |

| 全長 360mm |

| 飛行重量 4.0g |

| (動力用ゴム含む) |

| 製作年月 2012年02月 |

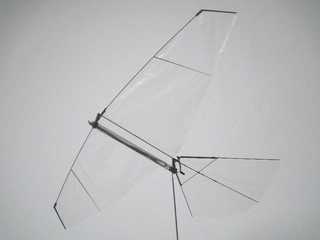

二号機

開発途上でのキットの仕様変更に合わせて、胴体を中空パイプに変更。動力ゴムが内装式になったため、外観がすっきりした。

平面形は初号機と縦横比がやや変わったが、引き続き軽量で、飛行性能はさらに良好。この機体でデモを行い、編集部にも好評だった。

| 機体スペック |

| 全幅 500mm |

| 全長 320mm |

| 飛行重量 4.1g |

| (動力用ゴム含む) |

| 製作年月 2012年03月 |

三号機バージョン1

本誌掲載用に、ふろくパーツを利用して製作した機体。

プラ・パーツの比率が増えたため、とくに尾部の重量が増加し、重心を合わせるのが難しくなった。

| 機体スペック |

| 全幅 500mm |

| 全長 360mm |

| 飛行重量 5.5g |

| (動力用ゴム含む) |

| 製作年月 2012年04月 |

三号機バージョン2

重量の増えた三号機はゴム動力ではややパワー不足となり、パワーアップのため電動化した。キットのコンバーチブル仕様を活用し、ゴム動力版のヘッドを電動に置き換えただけ。当初はスーパーキャパシタ駆動で完成したが、撮影用にLi-po電池駆動のRC版に改修した。全備重量が大きく増え、さらにテールヘビーになったため、機体の重量バランスをとるのがますます難しくなり、撮影時になかなかうまく飛ばず難儀した(最後はなんとか飛ぶようになった)。

| 機体スペック |

| 全幅 500mm |

| 全長 360mm |

| 飛行重量 9.5g |

| (50mAhLi-po電池含む) |

| 製作年月 2012年04月 |

というわけで、このタイプに関しては、ふろくパーツを使わず軽量に仕上げた機体の方が飛行性能がよいという結果になった。しかしながら、重量物の配置をよく考え、バランスをうまくとれれば、重量のある機体でも安定した飛行はできると期待しており、引き続き開発を進める予定。

最後になるが三号機バージョン1(ゴム動力仕様)のテストフライト映像。パワー不足といってもこれくらいは飛ぶ(画像クリックで動画にジャンプ)