来月開催のMaker Faire Tokyo 2012に向けた新作。

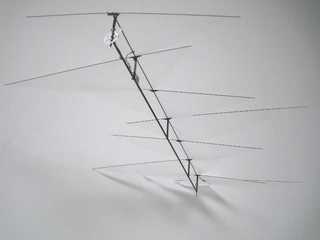

一見すると近作のフライング・モビルによく似ていて、多数の羽ばたき翅が縦に並んでいるが、フライング・モビルでは左右の翅がリジッドに結合しており各翅が交互にツイスト運動を行っていたのに対し、このフライング・クローラは、左右の翅が各々独立したヒンジをもっており、だいたい左右対称に羽ばたく。

ここであえて「だいたい」と書いたのは、各翅の羽ばたきが常に左右対称ではなく、左右別々のモータにより羽ばたきレートを独立にコントロールでき、これにより左右の操向を行う仕組みになっているから。

2モータによる羽ばたき飛行は、当工房でも数年前に試作を行ったことがあるが、その後発展することもなくお蔵入りしていた。最近になって、超小型飛行体研究所のとしちゃんが、タンデム配置の多葉羽ばたき機を2モータ制御で安定飛行させるのに見事に成功したのを知り、がぜん興味が盛り返して、追試というか発展形として取り急ぎ製作したのがこのフライング・クローラということになる。

としちゃんの機体は当初6枚翅(2X3WING)、次いで中間の2枚を除いた4枚翅デザイン(6ー2=BUG)だったが、フライング・クローラは、180°位相で交互に羽ばたく4連8枚の翅を、同形だが羽ばたかない前後の固定翅ではさんでいるので、計6連12枚翅ということになる。なお、動翼は機軸方向に横並びに配置した左右2本の長いクランク・シャフトで駆動している。

肝心の飛行性能については、まだ広い場所でのテスト・フライトを行えていないが、室内での予備試験では大変安定して飛びそうな感触。研究所ブログで報告されている画期的な発見、2モータ羽ばたき機の共振効果(下記)は、この機体でも見事に発現している。

「羽ばたき飛行機の左右の羽の羽ばたき周波数を変えることで、旋回しているわけですが、左右の羽ばたきタイミングのシンクロは共振により自然と行われ、飛行姿勢が暴れることはありません。

実際直進時も左右の羽ばたきを電子的にシンクロしているのではなく、機体全体の共振により、自然と左右の羽ばたきがシンクロするので飛行姿勢が乱れることがありません。」(超小型飛行体研究所ブログ2012年10月15日記事より抜粋)

以下の写真は翼面を張る前のスケルトン状態のショット。機体構造がよくわかる。

近日中に飛行会に持ち込んで十分なテストを行いたい。

ちなみに当機のネーミングは、工事車両や戦車などに見られる無限軌道(トラックもしくはクローラ。本機同様、左右の軌道の回転差によって操向を行う。しばしばキャタピラと称されるが、これは同名の企業の商標)に由来している。

| 機体スペック |

| 全幅 430mm |

| 全長 600mm |

| 飛行重量 17.8g |

| (50mAhLi-po電池含む) |

|

製作年月 2012年11月

|

2012/11/05追記:

室内で天井から吊り下げて羽ばたき動作の様子を撮影した動画をアップ

(下の画像クリックで動画にジャンプ):