今週の「古楽の楽しみ」はオリンピック番組が割り込み、実に不快であった。

5時からの「クラシック倶楽部」の古楽週で救われたが・・。でも「クラシック倶楽部」は

「古楽の楽しみ」のようにCDを放送する番組ではなくコンサートの録画なのでどうしても

生演奏にはかなわない、と思ってしまう・・・。今日の放送はベルリン古楽アカデミーに

よる「バッハ父子」の音楽。年齢差29でこうも音楽が違うのかといつも思う。

エマニュエルは父バッハのように内に深く入り込んでこないので気が楽というか疾風怒濤に身を

任せていればよいが何か虚しさが残る。でもたまには独特のエマニュエル節も聴きたくなる。

昨日は生演奏の醍醐味を堪能した。リコーダー友人に誘われて目黒にある個人宅ホールで行われた

リコーダーとオルガン&ハープ(古橋潤一&能登伊津子夫妻)のイタリア&スペインの

16~17世紀バロックコンサート。会場は天井が高く音響もよく考えられている設計で

古楽器にも良さそうだった。

初期バロックはチェンバロ、リコーダーで少しはかじっているのだが、後期バロックに比べると

難しいイメージが付きまとう。過日のリコーダーレッスンで初期バロックを後期バロックの前の

時代と考えるより、ルネッサンスの後と考えるといい、、と言われ、なるほど!と思ったのだが、

それを実際に納得させられるようなプログラムであった。ルネッサンス・マドリガルの旋律を

元に変奏したカベソン(サンドランの甘き思い出)、バッサーノ(クレメンス・ノン・パパの

元気はつらつ)、ロニーニョ(パレストリーナの野に山に)やローレの「何度別れても」の

ハープ版などがあった。

イタリアはまだしもスペインのバロック音楽はスカルラッティ以外ほとんど未知の世界。

ルネッサンス後期にはビクトリアという巨人がいるし、その前にはオルティスもいるが、、、。

今回のコンサートの収穫は多かったが、なかでも「イタリアとスペインの装飾の違い」は

今まで全く知らないでいたので面白かった、きっと知れば知るほど違いがわかってくるのだろうけど、

バルトロメオ・セルマのカンツオンの装飾はイタリアに比べてゴテゴテして洗練されていない感じがした。

またアラウホの曲「2声のティエント」は当時のスペインのオルガン特有のストップで

鍵盤真ん中から低い方、高い方でストップを変えるという、つまり伴奏と旋律に異なる音色が

使えるというオルガン用に書かれた曲であった。2段鍵盤ならば容易くできることではあるが。

カベソン、アラウホには鍵盤音楽がたくさんあるのだが未だに手をつけたことがない。

リコーダーとチェンバロ同時進行でスペイン・バロックの世界に少しでも触れてみたい、と思う。

今日は久しぶりのリコーダーレッスンで、新曲をかなり頑張って練習しておいたのに、楽譜を

忘れて出かけてしまい、引き返したがレッスン時間に間に合わず、ドタキャンしてしまった。

年のせいか、暑さのせいかはともかく、猛反省。

5時からの「クラシック倶楽部」の古楽週で救われたが・・。でも「クラシック倶楽部」は

「古楽の楽しみ」のようにCDを放送する番組ではなくコンサートの録画なのでどうしても

生演奏にはかなわない、と思ってしまう・・・。今日の放送はベルリン古楽アカデミーに

よる「バッハ父子」の音楽。年齢差29でこうも音楽が違うのかといつも思う。

エマニュエルは父バッハのように内に深く入り込んでこないので気が楽というか疾風怒濤に身を

任せていればよいが何か虚しさが残る。でもたまには独特のエマニュエル節も聴きたくなる。

昨日は生演奏の醍醐味を堪能した。リコーダー友人に誘われて目黒にある個人宅ホールで行われた

リコーダーとオルガン&ハープ(古橋潤一&能登伊津子夫妻)のイタリア&スペインの

16~17世紀バロックコンサート。会場は天井が高く音響もよく考えられている設計で

古楽器にも良さそうだった。

初期バロックはチェンバロ、リコーダーで少しはかじっているのだが、後期バロックに比べると

難しいイメージが付きまとう。過日のリコーダーレッスンで初期バロックを後期バロックの前の

時代と考えるより、ルネッサンスの後と考えるといい、、と言われ、なるほど!と思ったのだが、

それを実際に納得させられるようなプログラムであった。ルネッサンス・マドリガルの旋律を

元に変奏したカベソン(サンドランの甘き思い出)、バッサーノ(クレメンス・ノン・パパの

元気はつらつ)、ロニーニョ(パレストリーナの野に山に)やローレの「何度別れても」の

ハープ版などがあった。

イタリアはまだしもスペインのバロック音楽はスカルラッティ以外ほとんど未知の世界。

ルネッサンス後期にはビクトリアという巨人がいるし、その前にはオルティスもいるが、、、。

今回のコンサートの収穫は多かったが、なかでも「イタリアとスペインの装飾の違い」は

今まで全く知らないでいたので面白かった、きっと知れば知るほど違いがわかってくるのだろうけど、

バルトロメオ・セルマのカンツオンの装飾はイタリアに比べてゴテゴテして洗練されていない感じがした。

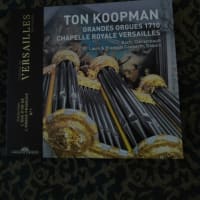

またアラウホの曲「2声のティエント」は当時のスペインのオルガン特有のストップで

鍵盤真ん中から低い方、高い方でストップを変えるという、つまり伴奏と旋律に異なる音色が

使えるというオルガン用に書かれた曲であった。2段鍵盤ならば容易くできることではあるが。

カベソン、アラウホには鍵盤音楽がたくさんあるのだが未だに手をつけたことがない。

リコーダーとチェンバロ同時進行でスペイン・バロックの世界に少しでも触れてみたい、と思う。

今日は久しぶりのリコーダーレッスンで、新曲をかなり頑張って練習しておいたのに、楽譜を

忘れて出かけてしまい、引き返したがレッスン時間に間に合わず、ドタキャンしてしまった。

年のせいか、暑さのせいかはともかく、猛反省。

以前に、ベルサイユピッチとヴェネツィアピッチの違いをNHKFMで聞き、調べてみたら、こちらのブログにたどり着き、それ以降読ませてもらっております。一度はコンサートにも伺いたいです。

「古楽の楽しみ」特番が8月31日にあるようです。

大塚直哉&鈴木優人両氏出演。