(恐らく、随時更新)

色々なレシピがあるので、絶対コレが1番ってのは無いのだが・・・

鯛のお頭(アラ)って煮るだけがマストだと何気に勘違いをしていて、

何処かで塩焼きにしたものに出会い、世の中にはなんて美味しいものがあるのだろう?と、今更ながら感激をした思い出があった為、偶々鯛のアラが手に入ったから、ちょっとだけ学んでみた。

先ず鱗を取らないとならないんだよなーって。

今回の方法では、湯を沸かして

かけて

(湯通しではないんだな・・・)

冷水(出来れば流水)の中で洗うと鱗が落ちていく(←湯通しではないから落ちヅライけれどね)

※焼くと鱗が気にならないって人もいるけれど、やはり、最初はね・・・

カマと分けて焼こうか?迷ったが、折角なのでくっ付けたまま、塩を多めにふり、

ヒレが焦げて壊れないようにアルミホイルを巻くんだとさ。

(まぁ、ヒレはどうせ飾りだから無くても構わないのかもしれないけれど、鯛のお頭の塩焼きは初体験だから・・・)

皮目(うちのグリルは上火)から焼いて

裏側も焼き

(こういう大きいモノを焼くと、グリルの特性が解かる感じ・・・)

本当はひっくり返すのは1回だが、どうしても最後にもう一度私は皮目を焼いてパリっとさせた。

(やはり網の下火で焼きたいなー)

美味しい~、やはりヌーベルキュイジーヌではないが素材の味を活かしたモノは凄まじく美味しい。

ただ、あれだけ塩をしたのに、塩気がやや足りない部分がある気がした。

※振り塩をして30分置くレシピ

※塩水みたいなのに漬けるレシピ

etc・・・

なんてのもあるみたい。

ま、塩辛過ぎて食べられないよりは、大根おろしに醤油をかけて(英国料理ではないが)食べる人が自分で調整をする方が良いのかもしれないが。

※ただ普通の防ばい剤や防カビ剤・農薬不使用のレモンやライム・柑橘類が欲しかったが、まあ常備をしていないモノは仕方が無いので良いでしょう・・・

単純なモノだからこそ(?)本当に数限りないレシピがあるので、今度、色々なレシピをやってみようっと。

先ずは、1番simpleなVer.で。

『2度目とアラの煮付け』

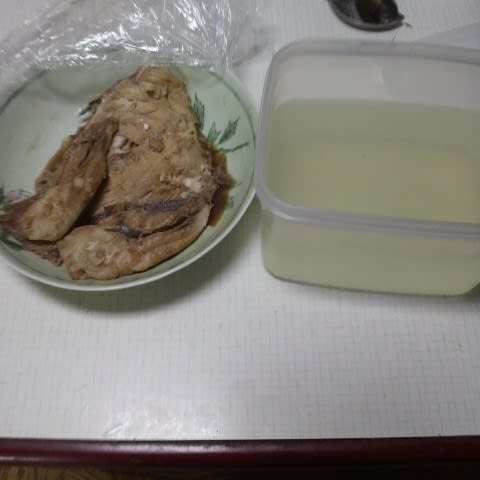

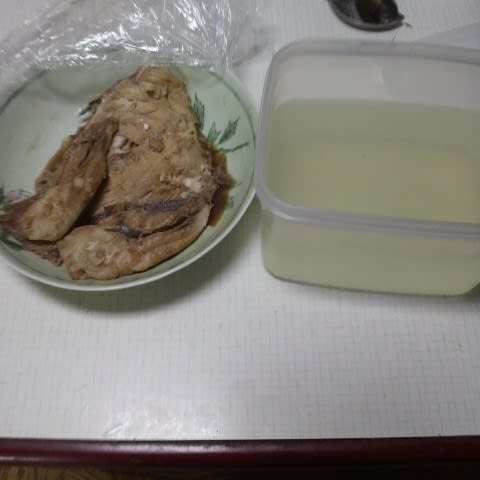

残りを冷凍しておいたのだが、冷凍庫の幅を取って仕方がないので使ってしまう事に。

大量に解凍する時、こういうお盆に乗せておいてもいいんだな・・・

↓

今回は(あまりにも忙しかったので)湯通しで霜降りをしてしまうやり方で。

流水や時々替える水で鱗を落とすとこれが早いのなんの!!

冒頭の熱湯をかけるより断然早い!!

あと、鯛を霜降りする前に鮪の霜降りを湯通しでしてヅケを作ってしまった。

(これも早いな、一気に出来る・・・)

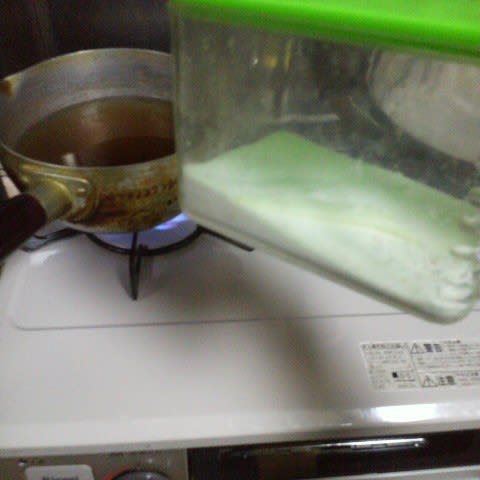

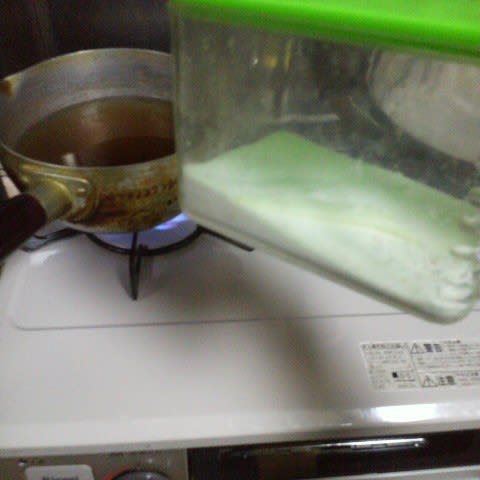

昆布を煮ながら、焼き切れない分はやはり煮る事にした(←結局こうなるよな・・・)。

※白身の魚を煮る時は生姜は入れない事が多い。以前メバルの時、作ってから知った。

落し蓋はアタック感が強くなりがちになるが、流石にこの量なので落し蓋をした。

(途中やはり蒸発が少ないので外したが・・・)

流石に3つ同時進行は、こんがらがって少し焦げてしまったが、

今回は塩気を増やし、それでも結構ガチに丁度良いぐらいだった。ヒレも壊れなかった。

相変わらず、凄まじい美味しさ・・・、湯をかける自然さを活かした霜降りと、湯通しの霜降りのやや角がまあるくなる感じは(言われなければ)気付くか気付かない程度の差だと思う、自分は作っているから解かるけれど・・・

いずれにしても手を加えない、素材を活かす、事が1番美味しいんだな~って改めてしみじみと・・・。

途中気になって両方の煮汁の味をみたら、鯛だと、油脂分が多い為、

昆布だけの出汁や、鯖の出汁とは違って、味の概要というか輪郭?がぼやける感じなので、少しクッキリとキレ立たせる感じで酒・砂糖・醤油の調味料を足す事にした!!

(煮魚だけでなく煮昆布の方も)

素材や出汁によって、ここまで違うのだな~って、少々驚き。

ふう~、なんとか出来たぜ

やっぱり、いつもと後からくる底力とか、上品さみたいなのが段違いのレベル。

アラは翌日まで冷める過程で浸み込んだ味はどうなるのだろう~

↓

(時が経つ程に浸み込みタマラナいレベルになった)

霜降りをした湯は出汁になるし、鯛飯でも炊くか。

ここだけの話、個人的に鯛飯に身って無くても構わない気がして、だって一緒に炊くと身の旨味が抜けきってカスみたいになるのだもの、骨が取り切れず鯛飯が美味し過ぎて飲んでしまう危険性もあるし、ここだけの話ね!!)

もしくは

シーフードカレーや雑煮・素麺っぽいもの、

又は。

出汁を煮詰めて濃くし、鯛ラーメン?

『オマケ1(湯引きの出汁を使う)』

鯛を湯引きした時の出汁(もどき←でも結構出汁が出ているのよ)で、天婦羅のツユを作ったり、

(問題無く出来る)

玉ねぎとか野菜の味噌汁にしたり(←野菜がキチンと摂取出来る)

今回の味噌は秋田の味噌。

(毎年作る自家製味噌=簡単=も美味しい事は美味しいが、やはり味噌屋で買った全国から選び抜かれた本物の味噌は違う・・・)

湯引きしただけの(今回は)薄い出汁なので、作る前は薄いかな?と思ったけれど、味噌の旨味が丁度良く補充されていて、強過ぎず・薄過ぎず、本当に丁度良いバランスで凄まじく美味しかった。

『オマケ2(炊き込みご飯)』

まだ鯛のアラの煮付けと、湯煎した時の出汁(←正確にはっぽいものだが、これが結構出ているのよ)が余っていたから(美味しかったが色々試したいので残しておいて、そろそろ限界だったし)、炊き込みご飯を作ってみようかなと。

本来、鯛めしは焼いた鯛と米を一緒に炊くが、今回は煮てあるので、深川飯の炊き込みご飯式みたいに炊いてみようかな。

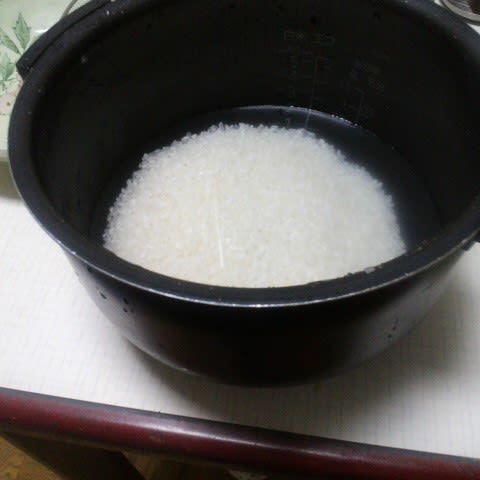

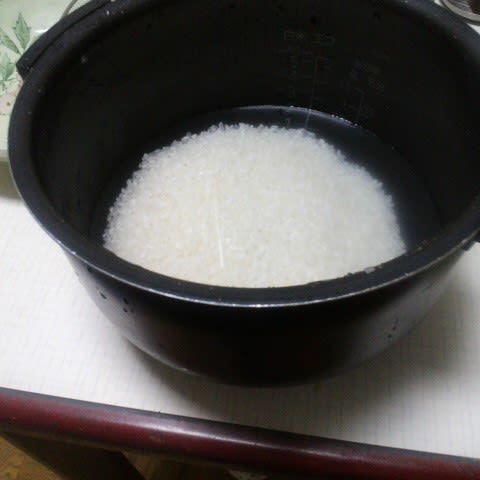

米を研いで(2合ぐらいでいっか)

既定の水に季節にもよるが30分ぐらい浸水させておく

※この時点でザルに上げる人の場合は1時間

アラの「煮こごり」部分が固まっているので、レンチンを軽くし、汁を溶かして

濾す。

湯引きに使った出汁で薄めまくって、

(沸かして冷ましてもいいが、別に悪くなっているわけでもないからそのまま使った)

醤油で味を調える。

※塩を入れると塩気が尖るのでなるべく私は入れないようにしている。

薄くしておいて、食べる人が好みの塩気で食べれば良いと思っているので。

(和食のおかず自体が濃いし、主食のご飯の塩気が強過ぎると、口の中で味がぶつかり疲れてしまって・・・)

身をほぐす

※椅子に座って行えばよかったのに、横着をして立ったまま屈んで行ったら背中を痛めた(涙)

※ジックリ取り組まなかったから骨も残ったし、キチンと座って焦らず取り組めばよかった。

※取り切れなかった鱗の部分もあるので、少しでも魚肉を採取しようと、あまりケチケチしない事がコツかなとは思う

30分ぐらい経ったら、浸水させていた米をザルにあけ

よく水を切り、

(網目から落ちる米のカケラや小さいモノもあるから注意する)

水を切っている間、お釜を拭いたり、他の事をしておく。

(水滴の1滴で味の印象って変わる気がする時もあるので・・・印象の話ね)

水が切れたら、お釜に米と味を付けた出汁(煮汁と出汁を混ぜた醤油で味を調えたモノ)を合わせる。

おお~、ぴったしだったよ~~~~~

(出汁が余ったら、翌日うどんに出も使おうと思っていたのだが、まさかここまでピタリと合うとは・・・)

※最初から生姜を入れて炊き込む人が多いが、私は、生姜ごと一緒に炊くと何処を食べても全体が生姜臭くなり過ぎて、「餃子じゃないんだから!!」って感じなので、後から食べる人が自分の好みで載せたり混ぜたりして食べれば良いと考えている。

(何処を食べても全体が生姜臭いって嫌じゃね?、それじゃどんなに出汁を変えても生姜ご飯になってしまうから)

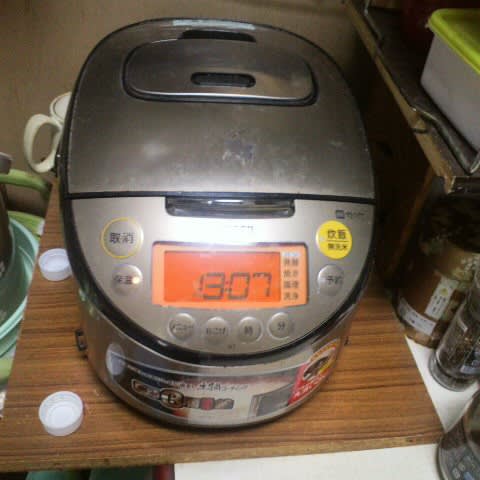

で、炊く。

炊けたらほぐしておいた鯛の身を入れ

(この時、もっと骨を確認してもよかったかも)

5分蒸らす。

(炊飯器によっては炊ける前の蒸らしの段階で加えてしまってもいい、←実は私、こだわらないんだ)

サックリと混ぜて

(おお~、良い感じ)

好みの薬味を添えて完成。

※(もう1度繰り返すけれど)最初から生姜を入れて炊き込む人が多いが、私は、生姜ごと一緒に炊くと何処を食べても全体が生姜臭くなり過ぎて、「餃子じゃないんだから!!」って感じなので、後から食べる人が自分の好みで載せたり混ぜたりして食べれば良いと考えている。

(何処を食べても全体が生姜臭いって嫌じゃね?、それじゃどんなに出汁を変えても生姜ご飯になってしまうから)

塩気が足りなければ、英国料理みたいに食べる人が自身で薬味と共にパラパラと加えれば良い。

(醤油をタラっとでもいい、「醤油風味の炊き込みご飯」って結局は江戸時代に鉄火場で食べた「鉄火飯」なのだから=ふと、鉄火飯と(伯爵が作った)サンドイッチの誕生過程の「共通項」を感じた・・・両方とも賭け事だ・・・俺は運を信じないので賭け事は今はしないが)

あら、骨があったよ~、しかもこんな大きい骨が。

もし人に出すなら、もっとキチンとほぐさないとダメだな、

ま、よく噛むからいっか。

大人の食べ物って感じ。

味は~、想像を絶するぐらい出汁が米粒1粒1粒に浸み込みまとわりついていて、常ではない美味しさというか間違いが無かった。

『オマケ3(湯引きの出汁でうどん)』

最後は、もう湯引きで使った出汁がそろそろ限界に近付きつつあったので、以前上記で作った天つゆの余りと、余っていたヅケのタレ又は醤油を使い、

(上記でやってきたアラ煮の煮こごりや・炊き込みに用いた味が付いた出汁が余っていたらそれで)

醤油系だけだと流石に経済的にコスパが悪いので、塩も足して味を調整し

天婦羅の残りと共に、頂き物のうどんの汁として。

最近(花〇うどんとかみたいに)うどんに途中から、おろし生姜を散らす事にハマっているんだ・・・

これも間違いない!!!

因みに

・鯛の出汁で炊いた昆布の煮物(佃煮の薄い感じのもの)は納豆と合わせて醤油やタレの代わりにしたら、尋常ではないパワーというか効力を発揮した。

理由は解からないが、とにかく凄かった!!

恐らく納豆に足りない部分を鯛のコクが補ったり、鯛の旨味と納豆の旨味成分が手を組む感じとでもいおうか。

・茶碗に米粒のカスが付くと洗う時に面倒だからお湯を少し差して僅かに時間を置いただけで

恐ろしいぐらいのダシが出てきた・・・

トロロ昆布(の吸い物)を越えたぐらいの出汁だった。

色々なレシピがあるので、絶対コレが1番ってのは無いのだが・・・

鯛のお頭(アラ)って煮るだけがマストだと何気に勘違いをしていて、

何処かで塩焼きにしたものに出会い、世の中にはなんて美味しいものがあるのだろう?と、今更ながら感激をした思い出があった為、偶々鯛のアラが手に入ったから、ちょっとだけ学んでみた。

先ず鱗を取らないとならないんだよなーって。

今回の方法では、湯を沸かして

かけて

(湯通しではないんだな・・・)

冷水(出来れば流水)の中で洗うと鱗が落ちていく(←湯通しではないから落ちヅライけれどね)

※焼くと鱗が気にならないって人もいるけれど、やはり、最初はね・・・

カマと分けて焼こうか?迷ったが、折角なのでくっ付けたまま、塩を多めにふり、

ヒレが焦げて壊れないようにアルミホイルを巻くんだとさ。

(まぁ、ヒレはどうせ飾りだから無くても構わないのかもしれないけれど、鯛のお頭の塩焼きは初体験だから・・・)

皮目(うちのグリルは上火)から焼いて

裏側も焼き

(こういう大きいモノを焼くと、グリルの特性が解かる感じ・・・)

本当はひっくり返すのは1回だが、どうしても最後にもう一度私は皮目を焼いてパリっとさせた。

(やはり網の下火で焼きたいなー)

美味しい~、やはりヌーベルキュイジーヌではないが素材の味を活かしたモノは凄まじく美味しい。

ただ、あれだけ塩をしたのに、塩気がやや足りない部分がある気がした。

※振り塩をして30分置くレシピ

※塩水みたいなのに漬けるレシピ

etc・・・

なんてのもあるみたい。

ま、塩辛過ぎて食べられないよりは、大根おろしに醤油をかけて(英国料理ではないが)食べる人が自分で調整をする方が良いのかもしれないが。

※ただ普通の防ばい剤や防カビ剤・農薬不使用のレモンやライム・柑橘類が欲しかったが、まあ常備をしていないモノは仕方が無いので良いでしょう・・・

単純なモノだからこそ(?)本当に数限りないレシピがあるので、今度、色々なレシピをやってみようっと。

先ずは、1番simpleなVer.で。

『2度目とアラの煮付け』

残りを冷凍しておいたのだが、冷凍庫の幅を取って仕方がないので使ってしまう事に。

大量に解凍する時、こういうお盆に乗せておいてもいいんだな・・・

↓

今回は(あまりにも忙しかったので)湯通しで霜降りをしてしまうやり方で。

流水や時々替える水で鱗を落とすとこれが早いのなんの!!

冒頭の熱湯をかけるより断然早い!!

あと、鯛を霜降りする前に鮪の霜降りを湯通しでしてヅケを作ってしまった。

(これも早いな、一気に出来る・・・)

昆布を煮ながら、焼き切れない分はやはり煮る事にした(←結局こうなるよな・・・)。

※白身の魚を煮る時は生姜は入れない事が多い。以前メバルの時、作ってから知った。

落し蓋はアタック感が強くなりがちになるが、流石にこの量なので落し蓋をした。

(途中やはり蒸発が少ないので外したが・・・)

流石に3つ同時進行は、こんがらがって少し焦げてしまったが、

今回は塩気を増やし、それでも結構ガチに丁度良いぐらいだった。ヒレも壊れなかった。

相変わらず、凄まじい美味しさ・・・、湯をかける自然さを活かした霜降りと、湯通しの霜降りのやや角がまあるくなる感じは(言われなければ)気付くか気付かない程度の差だと思う、自分は作っているから解かるけれど・・・

いずれにしても手を加えない、素材を活かす、事が1番美味しいんだな~って改めてしみじみと・・・。

途中気になって両方の煮汁の味をみたら、鯛だと、油脂分が多い為、

昆布だけの出汁や、鯖の出汁とは違って、味の概要というか輪郭?がぼやける感じなので、少しクッキリとキレ立たせる感じで酒・砂糖・醤油の調味料を足す事にした!!

(煮魚だけでなく煮昆布の方も)

素材や出汁によって、ここまで違うのだな~って、少々驚き。

ふう~、なんとか出来たぜ

やっぱり、いつもと後からくる底力とか、上品さみたいなのが段違いのレベル。

アラは翌日まで冷める過程で浸み込んだ味はどうなるのだろう~

↓

(時が経つ程に浸み込みタマラナいレベルになった)

霜降りをした湯は出汁になるし、鯛飯でも炊くか。

ここだけの話、個人的に鯛飯に身って無くても構わない気がして、だって一緒に炊くと身の旨味が抜けきってカスみたいになるのだもの、骨が取り切れず鯛飯が美味し過ぎて飲んでしまう危険性もあるし、ここだけの話ね!!)

もしくは

シーフードカレーや雑煮・素麺っぽいもの、

又は。

出汁を煮詰めて濃くし、鯛ラーメン?

『オマケ1(湯引きの出汁を使う)』

鯛を湯引きした時の出汁(もどき←でも結構出汁が出ているのよ)で、天婦羅のツユを作ったり、

(問題無く出来る)

玉ねぎとか野菜の味噌汁にしたり(←野菜がキチンと摂取出来る)

今回の味噌は秋田の味噌。

(毎年作る自家製味噌=簡単=も美味しい事は美味しいが、やはり味噌屋で買った全国から選び抜かれた本物の味噌は違う・・・)

湯引きしただけの(今回は)薄い出汁なので、作る前は薄いかな?と思ったけれど、味噌の旨味が丁度良く補充されていて、強過ぎず・薄過ぎず、本当に丁度良いバランスで凄まじく美味しかった。

『オマケ2(炊き込みご飯)』

まだ鯛のアラの煮付けと、湯煎した時の出汁(←正確にはっぽいものだが、これが結構出ているのよ)が余っていたから(美味しかったが色々試したいので残しておいて、そろそろ限界だったし)、炊き込みご飯を作ってみようかなと。

本来、鯛めしは焼いた鯛と米を一緒に炊くが、今回は煮てあるので、深川飯の炊き込みご飯式みたいに炊いてみようかな。

米を研いで(2合ぐらいでいっか)

既定の水に季節にもよるが30分ぐらい浸水させておく

※この時点でザルに上げる人の場合は1時間

アラの「煮こごり」部分が固まっているので、レンチンを軽くし、汁を溶かして

濾す。

湯引きに使った出汁で薄めまくって、

(沸かして冷ましてもいいが、別に悪くなっているわけでもないからそのまま使った)

醤油で味を調える。

※塩を入れると塩気が尖るのでなるべく私は入れないようにしている。

薄くしておいて、食べる人が好みの塩気で食べれば良いと思っているので。

(和食のおかず自体が濃いし、主食のご飯の塩気が強過ぎると、口の中で味がぶつかり疲れてしまって・・・)

身をほぐす

※椅子に座って行えばよかったのに、横着をして立ったまま屈んで行ったら背中を痛めた(涙)

※ジックリ取り組まなかったから骨も残ったし、キチンと座って焦らず取り組めばよかった。

※取り切れなかった鱗の部分もあるので、少しでも魚肉を採取しようと、あまりケチケチしない事がコツかなとは思う

30分ぐらい経ったら、浸水させていた米をザルにあけ

よく水を切り、

(網目から落ちる米のカケラや小さいモノもあるから注意する)

水を切っている間、お釜を拭いたり、他の事をしておく。

(水滴の1滴で味の印象って変わる気がする時もあるので・・・印象の話ね)

水が切れたら、お釜に米と味を付けた出汁(煮汁と出汁を混ぜた醤油で味を調えたモノ)を合わせる。

おお~、ぴったしだったよ~~~~~

(出汁が余ったら、翌日うどんに出も使おうと思っていたのだが、まさかここまでピタリと合うとは・・・)

※最初から生姜を入れて炊き込む人が多いが、私は、生姜ごと一緒に炊くと何処を食べても全体が生姜臭くなり過ぎて、「餃子じゃないんだから!!」って感じなので、後から食べる人が自分の好みで載せたり混ぜたりして食べれば良いと考えている。

(何処を食べても全体が生姜臭いって嫌じゃね?、それじゃどんなに出汁を変えても生姜ご飯になってしまうから)

で、炊く。

炊けたらほぐしておいた鯛の身を入れ

(この時、もっと骨を確認してもよかったかも)

5分蒸らす。

(炊飯器によっては炊ける前の蒸らしの段階で加えてしまってもいい、←実は私、こだわらないんだ)

サックリと混ぜて

(おお~、良い感じ)

好みの薬味を添えて完成。

※(もう1度繰り返すけれど)最初から生姜を入れて炊き込む人が多いが、私は、生姜ごと一緒に炊くと何処を食べても全体が生姜臭くなり過ぎて、「餃子じゃないんだから!!」って感じなので、後から食べる人が自分の好みで載せたり混ぜたりして食べれば良いと考えている。

(何処を食べても全体が生姜臭いって嫌じゃね?、それじゃどんなに出汁を変えても生姜ご飯になってしまうから)

塩気が足りなければ、英国料理みたいに食べる人が自身で薬味と共にパラパラと加えれば良い。

(醤油をタラっとでもいい、「醤油風味の炊き込みご飯」って結局は江戸時代に鉄火場で食べた「鉄火飯」なのだから=ふと、鉄火飯と(伯爵が作った)サンドイッチの誕生過程の「共通項」を感じた・・・両方とも賭け事だ・・・俺は運を信じないので賭け事は今はしないが)

あら、骨があったよ~、しかもこんな大きい骨が。

もし人に出すなら、もっとキチンとほぐさないとダメだな、

ま、よく噛むからいっか。

大人の食べ物って感じ。

味は~、想像を絶するぐらい出汁が米粒1粒1粒に浸み込みまとわりついていて、常ではない美味しさというか間違いが無かった。

『オマケ3(湯引きの出汁でうどん)』

最後は、もう湯引きで使った出汁がそろそろ限界に近付きつつあったので、以前上記で作った天つゆの余りと、余っていたヅケのタレ又は醤油を使い、

(上記でやってきたアラ煮の煮こごりや・炊き込みに用いた味が付いた出汁が余っていたらそれで)

醤油系だけだと流石に経済的にコスパが悪いので、塩も足して味を調整し

天婦羅の残りと共に、頂き物のうどんの汁として。

最近(花〇うどんとかみたいに)うどんに途中から、おろし生姜を散らす事にハマっているんだ・・・

これも間違いない!!!

因みに

・鯛の出汁で炊いた昆布の煮物(佃煮の薄い感じのもの)は納豆と合わせて醤油やタレの代わりにしたら、尋常ではないパワーというか効力を発揮した。

理由は解からないが、とにかく凄かった!!

恐らく納豆に足りない部分を鯛のコクが補ったり、鯛の旨味と納豆の旨味成分が手を組む感じとでもいおうか。

・茶碗に米粒のカスが付くと洗う時に面倒だからお湯を少し差して僅かに時間を置いただけで

恐ろしいぐらいのダシが出てきた・・・

トロロ昆布(の吸い物)を越えたぐらいの出汁だった。