悩みに悩んだが「炙り」を勉強してみようと思った。

一時流行ったから、近年の居酒屋で働いている人やキャンプが好きな人は当たり前なのかもしれないが、やはり普通の人は1400度の炎は怖い。

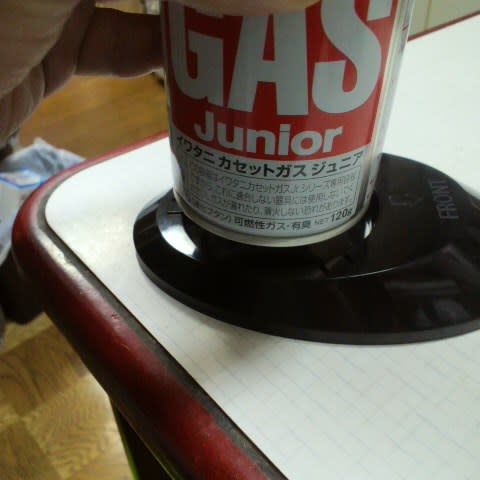

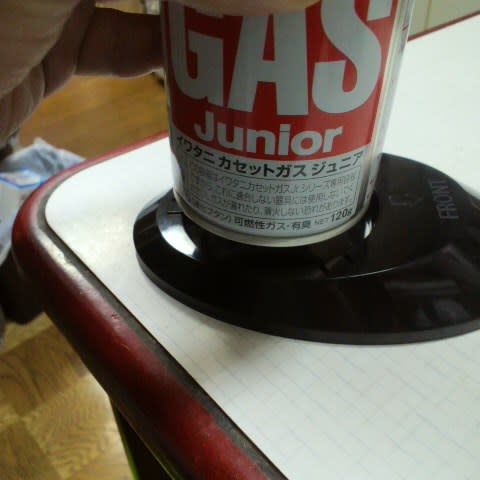

これがバーナーとガス(ミニ)

先ず、ガスが漏れていて引火爆発を引き起こさない為に換気扇は必ず回す事!!

(序でにガス缶に穴を空ける時は、寒くても外で空けないと換気扇だけでは不安なので外で空ける事、この前、店内で缶を空けて爆発した店があったよな、従業員、ネットで叩かれまくっていた)

ノズルのレバーがキチンと右に締まっているか?確認をしてから点火の準備に入る。

(何かの拍子でレバーを引いていきなり着火して火傷をしない為に)

ボンベと隙間を合わせて

回転させ装着。

台座がピタリと合うハズだが・・・ミニボンベだから合わないのかな?

(メーカーに連絡した方が良いかな?でも台座だし)

ま、とりあえずノズル口を調節するレバーを左に回して

点火レバーをスイッチ・ON☆

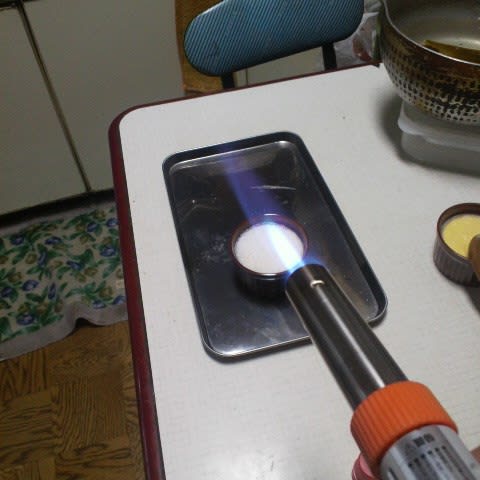

上が尖った炎で、下が広い炎、噴出孔手前のオレンジのレバー?を回転させて火の幅を調節。

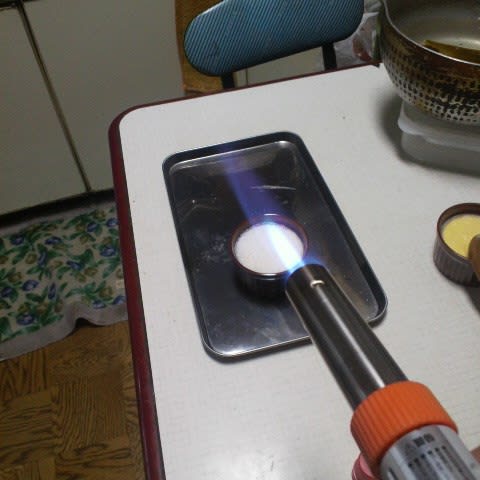

スーパーで安く売っていたブリの寿司を炙ってみよう。炙る時は下にバットや鉄のトレーを絶対に敷いておく事。

お~、一瞬で炙れる。

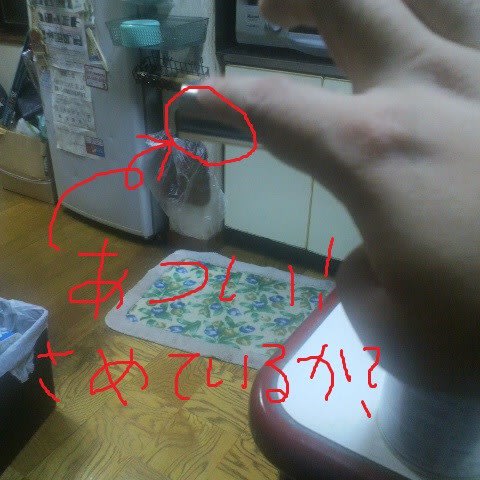

①因みに、この鉄板はもの凄く熱くなっているので触ると火傷をする(ヤバイ熱さだった)。

②鉄板の撤収は冷めるまで待とう!、もしくは炙る場所を決めておかないと!!

(ヤバイ熱さだった)

このレバーで火加減も調節出来る(あんまり小さくてもダメみたい)。

下に敷いた鉄板が縦の方が安全のようだ(噴出孔ノズルと平行の向きというか)。

最近の外の寿司はサビ抜きというキレが全く無いモノが多くて困る(殺菌効果もあるから保存効果が高まるのに、自家製味噌の時、ワサビを入れたトレーを一緒に入れておいたら全くカビなかったし)。

科学的に理に適っているのにな。

使い終わったらガスの蓋もキチンと閉めておくこと。

なるほど、こういうものか。。。

因みに、ブリを炙ったお寿司は想像以上に美味しかった、脂のキレがシャープになるというか、あと酢飯の酸味がキリっと引き立つというか。

子供の頃は酢飯の酢がダメだと思っていたけれど、やはり寿司の酢飯は酢が効いていないとね!

さて、何を炙ろうかな?

①よし、安く売っていた明太子だ。

4面サッと炙って

一口大に切り、皮だけサッと炙ったので中はレア状態。

卵ご飯(TKG)と合わせると絶品だと聞いたのでやってみる。

う~ん、それほどでもないな~

②次は冷えたアッシパルマンディエの残りにチーズを乗せて

レンチンして

鉄のトレーに一応、乗せ

炙ってみる

怖がってあまり火が小さくてもダメだったので、

かといって大き過ぎても危ない。

一気に炙れるね(焦げるというか)。これにパセリをかける

(パセリが好きなのでかけ過ぎたが)

今回は素材だけを直接乗せて炙った訳では無いのでトレーはそんなに熱くないが・・・

皿が熱かった、よくお店で「皿が熱くなっていますので」はオーブンでない場合はバーナーで皿が激熱なのかも(ランチ時忙しいから)。

凄まじく美味しかった!!、これだ~。

③やはりグラタン系が良いか、普通のグラタンでパン粉を。

外食の時にグラタンを食べないので、どのぐらい炙ればいいんだ?

うわっ、炎を広くしても尖らしてもパン粉だと直ぐ焦げる・・・

まだ上手く扱えないのかも・・・。

なるべくレンジは使いたくないが、レンジと組み合わせてオーブン料理が多いイギリス料理屋さんで使えないかなぁ~。。。

④次はスモークサーモン(切れ端を集めたモノ)と

刺身のオツマミパック。

それを酢飯に乗せて、炙り丼に。

う~ん、なんか、刺身が生暖かいのは嫌だな。。。(本末転倒だが)

サーモンとか脂のある魚は良いが、マグロ系はなんか、ネギか、薬味が欲しい感じ。

スモークサーモンはあまり印象が変わらない感じ。

⑤丼にのせたまま炙るってどうかな?と、サーモンの刺身の切れ端を、切れ端に見えないように上手~く切ったモノで。

なるほど、器が少し焦げたり、寿司飯が隙間から焦げて「焼きおにぎり」チックになって、不恰好な訳ね。

それ以前に、シツコイ気がする。ワサビがあまり効かん。

⑥炙りサバを切り掛け造り=八重造り又は二枚包丁ともいう)で

炙りサバは切ってから炙るのか?、サクのまま炙るのか?(刺身はサクのまま炙るらしい)

解らなかったので市販のシメ鯖(自分で作る程、新鮮なモノは手に入らないしアニサキスが心配なので、市販の方がアニサキス的には安全かな?って、家庭では出来ない完全マイナス28度以下での冷凍の技とかもあるだろうし)切り分けて、

身に飾り包丁を入れてから(←切り離さない)

本格的に切り分ける、切り掛け造り(八重造り)にしてみる。

一切れに何本か入れるやり方もあるし、

上下縦に2本入れてから

横に切っていくやり方も

※炎を細く調整をして腹側は炙らず、青い背の部分を炙る。

こんな感じか。

少し腹の銀色の部分も炙ってしまったか。

切り掛け造りで切れ目を入れて炙ると、それだけ皮と身の間にある油脂分が浮き出てきて、脂の甘さを感じる事が出来る!!

半分は切り掛け造りにして切り離してから焼いたが、もう半分は身のまま焼いてから切る用で炙る。

(どっちが良いかな?)

お、良い感じに出来たんじゃないですか?

身ごと炙った鯖を切る。

解った、なるほど、切ってから炙った方がいいや、炙ってから切ると腕が足りないのもあるが皮がよじれる切れる時がある。薄く切りヅライし。

酢飯に乗せて、味の違いは?

うん、やはり切ってからの方が、余計な脂が流れ落ちて、上品で繊細な感じを醸し出している。

身から炙ってから切った方は、なんか、こう、野暮ったいというか、シツッコイというか、大量のワサビが無いと食べたくないなーって感じ。

やはり切ってから、炙った方が、自分は作業的にも味的にも好きかな・・・。

オツな感じというか。

あ、因みに切り掛け造りにする前には皮とか上にあるモノは剝いでおいた方がいいだろう。

一枚の身の時点で剥ぐといい。

⑦クリームブリュレなんかも炙って、上にカチカチのカラメルを作れる。

本来赤糖らしいが砂糖はなんでも良いみたいだ。

(カラメルもプリンも嫌いだし「アメリ」もそこまで好きって訳でもないが、というのに一応勉強しておいた)

一時流行ったから、近年の居酒屋で働いている人やキャンプが好きな人は当たり前なのかもしれないが、やはり普通の人は1400度の炎は怖い。

これがバーナーとガス(ミニ)

先ず、ガスが漏れていて引火爆発を引き起こさない為に換気扇は必ず回す事!!

(序でにガス缶に穴を空ける時は、寒くても外で空けないと換気扇だけでは不安なので外で空ける事、この前、店内で缶を空けて爆発した店があったよな、従業員、ネットで叩かれまくっていた)

ノズルのレバーがキチンと右に締まっているか?確認をしてから点火の準備に入る。

(何かの拍子でレバーを引いていきなり着火して火傷をしない為に)

ボンベと隙間を合わせて

回転させ装着。

台座がピタリと合うハズだが・・・ミニボンベだから合わないのかな?

(メーカーに連絡した方が良いかな?でも台座だし)

ま、とりあえずノズル口を調節するレバーを左に回して

点火レバーをスイッチ・ON☆

上が尖った炎で、下が広い炎、噴出孔手前のオレンジのレバー?を回転させて火の幅を調節。

スーパーで安く売っていたブリの寿司を炙ってみよう。炙る時は下にバットや鉄のトレーを絶対に敷いておく事。

お~、一瞬で炙れる。

①因みに、この鉄板はもの凄く熱くなっているので触ると火傷をする(ヤバイ熱さだった)。

②鉄板の撤収は冷めるまで待とう!、もしくは炙る場所を決めておかないと!!

(ヤバイ熱さだった)

このレバーで火加減も調節出来る(あんまり小さくてもダメみたい)。

下に敷いた鉄板が縦の方が安全のようだ(噴出孔ノズルと平行の向きというか)。

最近の外の寿司はサビ抜きというキレが全く無いモノが多くて困る(殺菌効果もあるから保存効果が高まるのに、自家製味噌の時、ワサビを入れたトレーを一緒に入れておいたら全くカビなかったし)。

科学的に理に適っているのにな。

使い終わったらガスの蓋もキチンと閉めておくこと。

なるほど、こういうものか。。。

因みに、ブリを炙ったお寿司は想像以上に美味しかった、脂のキレがシャープになるというか、あと酢飯の酸味がキリっと引き立つというか。

子供の頃は酢飯の酢がダメだと思っていたけれど、やはり寿司の酢飯は酢が効いていないとね!

さて、何を炙ろうかな?

①よし、安く売っていた明太子だ。

4面サッと炙って

一口大に切り、皮だけサッと炙ったので中はレア状態。

卵ご飯(TKG)と合わせると絶品だと聞いたのでやってみる。

う~ん、それほどでもないな~

②次は冷えたアッシパルマンディエの残りにチーズを乗せて

レンチンして

鉄のトレーに一応、乗せ

炙ってみる

怖がってあまり火が小さくてもダメだったので、

かといって大き過ぎても危ない。

一気に炙れるね(焦げるというか)。これにパセリをかける

(パセリが好きなのでかけ過ぎたが)

今回は素材だけを直接乗せて炙った訳では無いのでトレーはそんなに熱くないが・・・

皿が熱かった、よくお店で「皿が熱くなっていますので」はオーブンでない場合はバーナーで皿が激熱なのかも(ランチ時忙しいから)。

凄まじく美味しかった!!、これだ~。

③やはりグラタン系が良いか、普通のグラタンでパン粉を。

外食の時にグラタンを食べないので、どのぐらい炙ればいいんだ?

うわっ、炎を広くしても尖らしてもパン粉だと直ぐ焦げる・・・

まだ上手く扱えないのかも・・・。

なるべくレンジは使いたくないが、レンジと組み合わせてオーブン料理が多いイギリス料理屋さんで使えないかなぁ~。。。

④次はスモークサーモン(切れ端を集めたモノ)と

刺身のオツマミパック。

それを酢飯に乗せて、炙り丼に。

う~ん、なんか、刺身が生暖かいのは嫌だな。。。(本末転倒だが)

サーモンとか脂のある魚は良いが、マグロ系はなんか、ネギか、薬味が欲しい感じ。

スモークサーモンはあまり印象が変わらない感じ。

⑤丼にのせたまま炙るってどうかな?と、サーモンの刺身の切れ端を、切れ端に見えないように上手~く切ったモノで。

なるほど、器が少し焦げたり、寿司飯が隙間から焦げて「焼きおにぎり」チックになって、不恰好な訳ね。

それ以前に、シツコイ気がする。ワサビがあまり効かん。

⑥炙りサバを切り掛け造り=八重造り又は二枚包丁ともいう)で

炙りサバは切ってから炙るのか?、サクのまま炙るのか?(刺身はサクのまま炙るらしい)

解らなかったので市販のシメ鯖(自分で作る程、新鮮なモノは手に入らないしアニサキスが心配なので、市販の方がアニサキス的には安全かな?って、家庭では出来ない完全マイナス28度以下での冷凍の技とかもあるだろうし)切り分けて、

身に飾り包丁を入れてから(←切り離さない)

本格的に切り分ける、切り掛け造り(八重造り)にしてみる。

一切れに何本か入れるやり方もあるし、

上下縦に2本入れてから

横に切っていくやり方も

※炎を細く調整をして腹側は炙らず、青い背の部分を炙る。

こんな感じか。

少し腹の銀色の部分も炙ってしまったか。

切り掛け造りで切れ目を入れて炙ると、それだけ皮と身の間にある油脂分が浮き出てきて、脂の甘さを感じる事が出来る!!

半分は切り掛け造りにして切り離してから焼いたが、もう半分は身のまま焼いてから切る用で炙る。

(どっちが良いかな?)

お、良い感じに出来たんじゃないですか?

身ごと炙った鯖を切る。

解った、なるほど、切ってから炙った方がいいや、炙ってから切ると腕が足りないのもあるが皮がよじれる切れる時がある。薄く切りヅライし。

酢飯に乗せて、味の違いは?

うん、やはり切ってからの方が、余計な脂が流れ落ちて、上品で繊細な感じを醸し出している。

身から炙ってから切った方は、なんか、こう、野暮ったいというか、シツッコイというか、大量のワサビが無いと食べたくないなーって感じ。

やはり切ってから、炙った方が、自分は作業的にも味的にも好きかな・・・。

オツな感じというか。

あ、因みに切り掛け造りにする前には皮とか上にあるモノは剝いでおいた方がいいだろう。

一枚の身の時点で剥ぐといい。

⑦クリームブリュレなんかも炙って、上にカチカチのカラメルを作れる。

本来赤糖らしいが砂糖はなんでも良いみたいだ。

(カラメルもプリンも嫌いだし「アメリ」もそこまで好きって訳でもないが、というのに一応勉強しておいた)