平成24年2月16日(木)

「荒尾二造市民の会」設立の記事

「荒尾二造市民の会」設立の記事は先に紹介しました。「荒尾二造」(東京第二陸軍造兵廠荒尾製造所)は1939(昭和14年)に旧荒尾町、有明村、八幡村の100万坪の敷地に建設されました。石炭から抽出される石炭酸を原料として黄色火薬を生産する陸軍直営の火薬製造工場でした会の設立の趣旨は失われゆくこうした施設の保存と活用を市民レベルで行動し、“平和の砦”として語り継ぐことにあります。

去る12日、快晴の日曜日、多数の参加者があり『荒尾二造の歴史をさぐる』-荒尾二造フィールドショップの集い-がありました。

最初に向かったのは「廃水処理場」(縦50m、横40m、深さ2.8m)です。造兵廠から流す廃水を2本の水路を通し、ここに貯めて生石灰で中和し、有明海に流していました。ガイドは副会長の高谷さんです。【この稿の記述に当たっては、いただいたパンフ、「設立趣意書」等を参照させていただきました。】

現JRの線路下をくぐって来ている貯めマスです。ここから「廃水処理場」へと流れていきます。日本の廃水路のことを私たちは子どもの頃「悪水川」と呼んでいました。黄色くて臭い流れでした。

次に向かったのは技術将校官舎跡です。初代所長のS大佐の息子さんはどんこの中学校の2級先輩でした。

簡易裁判所に駐車させてもらいましたが、ここは将校の集会所だったそうです。官舎は既に一般に払い下げられましたが、まだ当時の面影を残している擁壁や門もあります。

裁判所の西側、市屋のお宮参道沿いには「陸軍用地」という標識の石の杭が数本残っています。分かりやすいように事前に取った拓本で字が鮮明に分かります。

県立荒尾高校の敷地には木造2階建ての本部棟がありました。現存しているこの建物は検査掛棟(通称“分析室”)で、現在は部室・トレーニングルームとして利用されています。内部は頑丈な造りになっています。

このブログでも度々紹介している変電所跡です。競売を留保してもらっている施設です。荒尾市が買い取って保存してくれればと会のみんなは願ってはいますが・・・。今回は普段は立ち入れない上部の雑木林の上にある5基の排気塔を見ることが出来ました。その大きさ、丈夫さにみなさん、感嘆の声を上げていました。

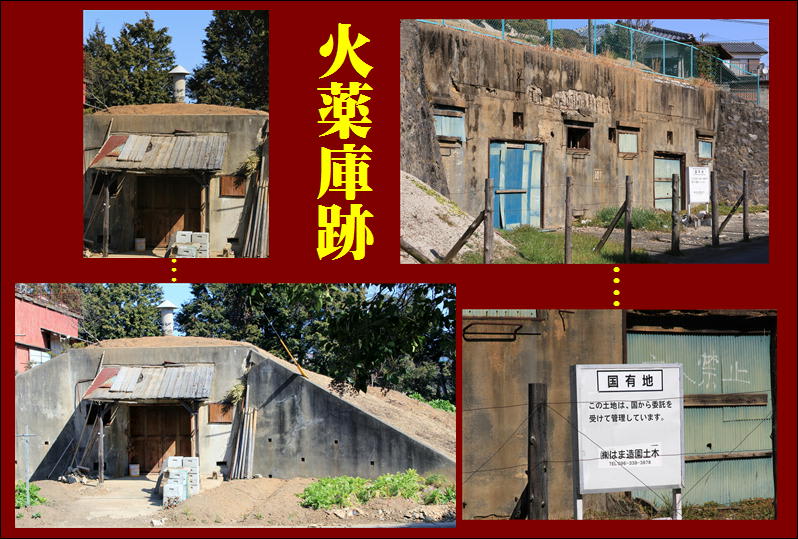

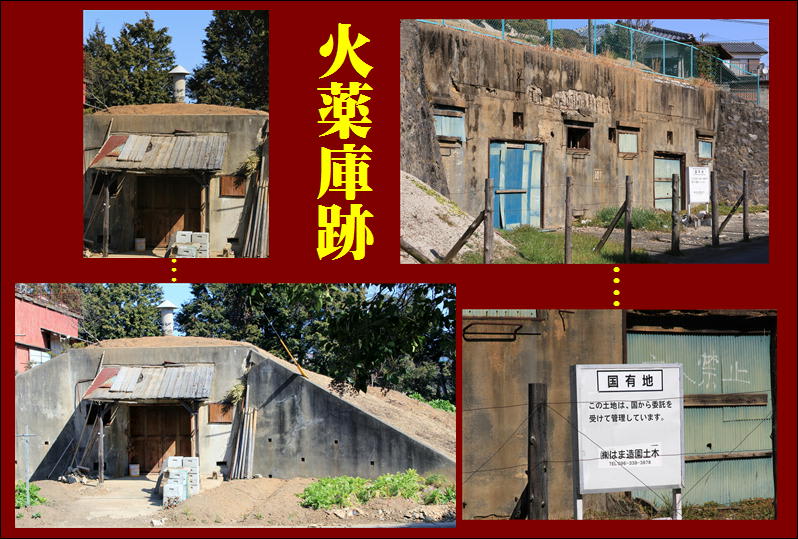

最後に回ったのは火薬庫跡です。競売されて個人の所有になっているものもあります。火薬作りには旧制中学、高女の生徒たちが勤労奉仕として泊まり込みで働かされ、この会の矢野会長さんも「良く殴られ、蹴られたりしていい思い出は一つも残っていない」と述懐されていました。

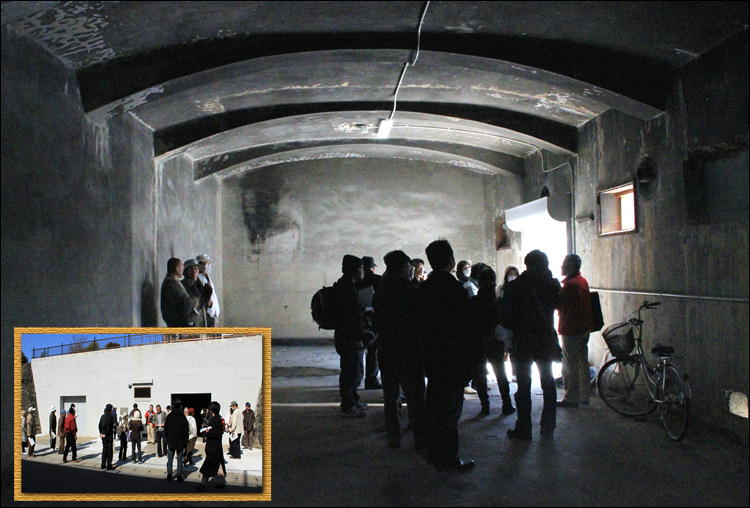

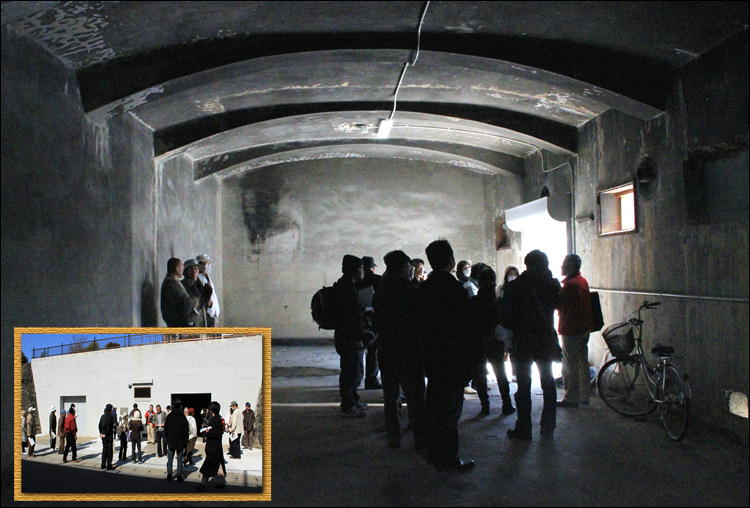

個人の所有物ですが好意で見学出来ました。表面は塗装されかつての面影は残っていません。この内部です。火薬庫にふさわしい堅牢な造りになっています。

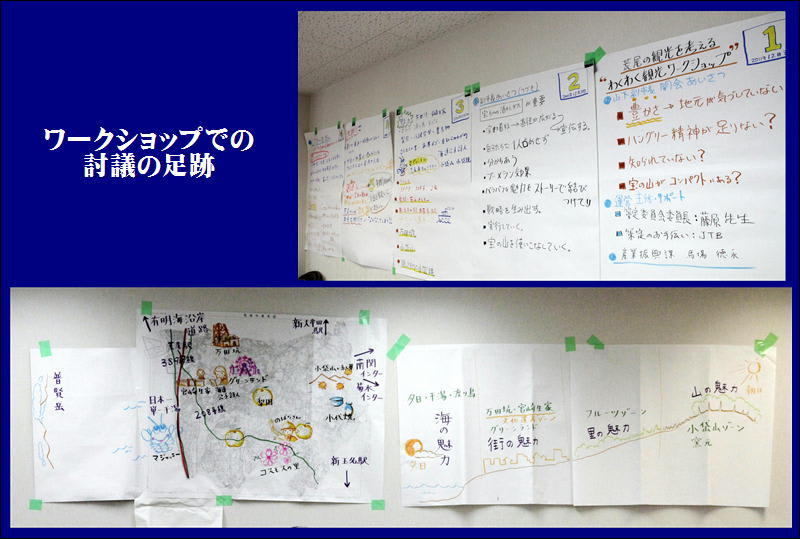

昼食後中央公民館で学習会(ワークショップ)があり、4班に分かれ、①本日の見学ですごいと思ったこと。②今後の課題。③万田坑との見学ルート等の設定について、グループ討議をして代表が発表、事務局でまとめがありました。貴重な“近代遺産”が沢山残っている現実をどう市民に周知啓発していくか、“平和の砦”としての活動の視点を大事にしながら、地道な歩みを活動を推進していきたいとの思いが共有されたような半日でした。

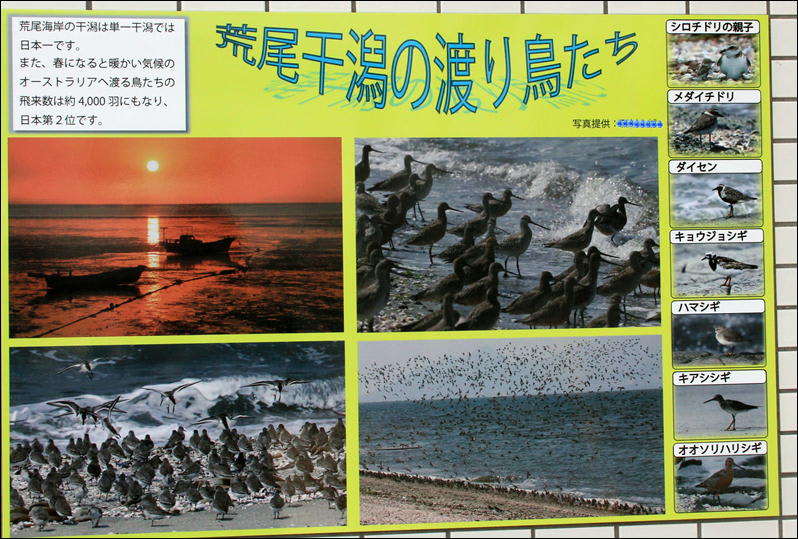

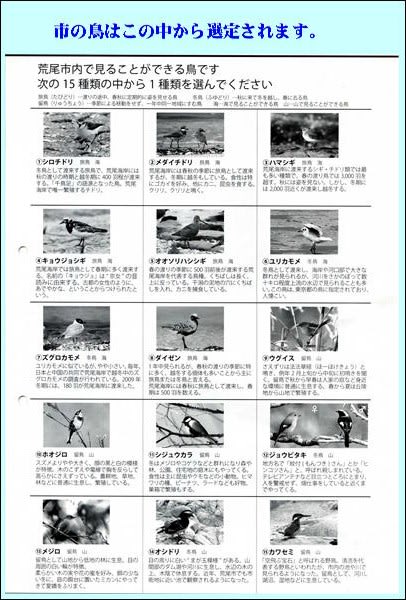

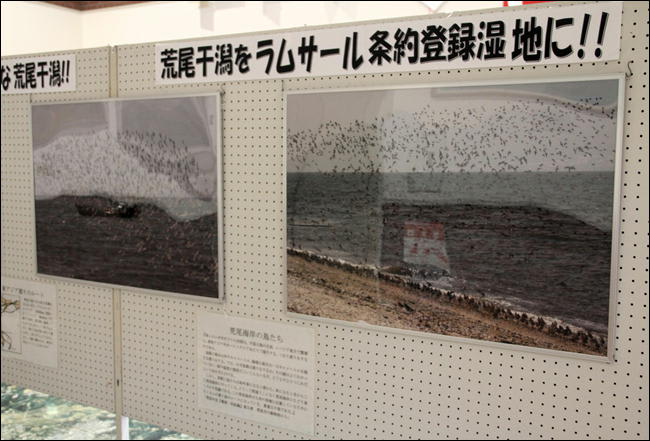

【お知らせ】荒尾干潟写真展“干潟に翼を休める渡り鳥たち”の開催について荒尾市のホームページに紹介されています。

【お知らせ】荒尾干潟写真展“干潟に翼を休める渡り鳥たち”の開催について荒尾市のホームページに紹介されています。

ここ

ここ