ベートーヴェンの永遠の愛人(PART 1)

(beethov15.jpg)

(beethov16.jpg)

(ireba03.jpg)

(laugh16.gif)

(ohta03.png)

デンマンさん。。。、どういうわけでベートーヴェンの永遠の愛人を持ち出してきたのですかァ~?

(kato3.gif)

オマエはベートーヴェンの永遠の愛人が嫌いなのォ~?

いや。。。 別に、オイラはベートーヴェンの永遠の愛人とは全く関係ないので、好きでも嫌いでもありませんよ。。。 でも、結婚もしなかったベートーヴェンに永遠の愛人が居たとは思えません。

あれっ。。。 オマエは『不滅の恋/ベートーヴェン』という映画を観なかったのォ~?

(beethov11.jpg)

デンマンさん! 結婚もしなかったベートーヴェンに永遠の愛人が居たはずがないのですよ。。。 もし、永遠の愛人が居たとすれば、それは彼の交響曲です。。。

あれっ。。。 オマエは、意外に気の利いたことを言うのだねぇ~。。。

うへへへへへへ。。。 その程度のことで煽(おだ)てないでくださいよゥ。。。 で、デンマンさんは上の映画を観たのですか?

最近、バンクーバー市立図書館でDVDを借りて観たのだよ。。。

(lib90709a.png)

■『拡大する』

■『実際のページ』

My Comment

Jul 09, 2019

Written and directed by Bernard Rose in 1994, this American-British docudrama follows Beethoven's secretary and first biographer Anton Schindler as he attempts to ascertain the true identity of the Immortal Beloved addressed in three letters found in the late composer's private papers.

Schindler journeys throughout the Austrian Empire interviewing women who might be potential candidates as well as through Beethoven's own tumultuous life.

After Beethoven's death in 1827, a three-part letter was found among his private papers addressed to a woman whom he called "immortal beloved".

Written in the summer of 1812 from the spa town of Teplice, the letter has generated a great deal of speculation and debate amongst scholars and writers as to her identity.

Among the candidates, then and now, are Giulietta Guicciardi, Thérèse von Brunswick, Josephine Brunsvik, Antonie Brentano, and Anna-Marie Erdödy, some of whom appear in the film.

The film's director, Bernard Rose, though not a historian, claimed that he had successfully identified the addressed woman.

Although no scholar on Beethoven has endorsed it, his claim seems to me quite convincing and more justifiable than mere fiction.

1994年にバーナード・ローズ監督によって書かれたシナリオを基に制作された このアメリカ-イギリス共同作品は ベートーヴェンの秘書であり最初の伝記作家であるアントン・シンドラーがベートーヴェンの死後に見つかった手紙の宛名である“永遠の愛人”の身元を確かめる旅と行動の記録である。

シンドラーはオーストリア帝国を旅しながら、候補者となる女性たちに出会い、またベートーヴェンの激動的な人生を振り返る。

1827年にベートーヴェンが死亡した後、3部構成の手紙が見つかり、その宛名は“永遠の愛人”となっていた。

1812年の夏にテプリツェの温泉街で書かれた手紙は、発見以来「“永遠の愛人”とはいったい誰なのか?」という疑問を学者や作家たちに投げかけ、これまでに多くの憶測と議論を生んできた。

これまでに候補者として上がっているのは次のような女性たちである: ジュリエッタ・グイチャルディ、テレーゼ・ブルンスヴィック、ヨゼフィーネ・ブルンスヴィック、アントニー・ブレンターノ、そしてアンナ=マリー・エルデーディ。

そのうちの幾人かはこの映画にも登場する。

映画監督のバーナード・ローズは歴史家ではないが、“永遠の愛人”を首尾よく突き止めたことを主張し、映画の中で明かしている。

ベートーヴェン研究者・学者たちはそれを支持していないが、彼の主張は単なる推測以上に正当化できるものであり、説得力があるように僕には思える。

【デンマン訳】

デンマンさんも意外に少女趣味的なところがるのですねぇ~。。。

オマエは、そうやって僕を見下して馬鹿にしようとするわけぇ~。。。?

いや。。。 ただ、デンマンさんの上のコメントから素直に受けた印象を語ったまでですよ。。。

僕は映画を観て、なるほどと思ったのだよ!

つまり、映画監督が明かした“永遠の愛人”を、デンマンさんはマジで真実だと思い込まされてしまったのですか?

あのさァ~、オマエも、もし映画を観れば、その“永遠の愛人”を見て、なるほどと思うはずだよ!

でも。。。、でも。。。、デンマンさん自身、コメントでベートーヴェン研究者・学者たちはそれを支持していないと書いてるじゃありませんかァ!

そのように書いてある映画評論を読んだので、僕は公正を期する意味で書き加えたのだよ。。。

ところで、どうしてこの件についてオイラを呼び出したのですか?

オマエも、実は、ベートーヴェンの恋愛について次のように“間奏曲集”の中で書いていたからだよ。。。 ちょっと読んでごらんよ!

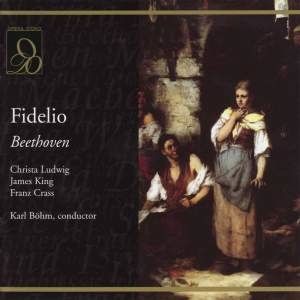

1.5 Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)

L.v. Beethovenの《Fidelio》(Op. 72)は、初演の当時から幾多の論議を呼んできた。それがとりもなおさず、この四つの序曲をもつ彼の唯一のオペラが、他ならぬBeethovenの作品であるが故であることは、とかく忘れられがちであるのではないであろうか。

その議論の一つに、夫婦愛などをテーマとしたオペラが成功するはずがない、というのがあった(草子地:結婚したことのない彼、Beethovenが描く夫婦の理想像?などと半畳を入れるのはやめよう。こんなことは、結婚などをしていないからこそ出来るのであるから)。しかし、たとえ登場人物が夫婦ではなかったとしても、恋人同士であったとしても、話の筋道は大体つくであろうのに、それを、ことさらに、夫婦とした台本を使用したところに、私は、むしろ、Beethovenの破天荒な意思、意欲を感じるのである(草子地:その、彼らしい作品の説得力の力強さだけは、私にとって、私が結婚する前も後も変りがなかった)。

この作品は良い作品ではあるが、それでも、W.A. Mozartのオペラに較べれば、太陽を前にした星である、ということを誰かが言っていた(草子地:巧く表現したものである)。それはそうであろう。舞台は、貴族の館などではなくして、監獄の中での出来事である。何も、Beethovenの作品に、Mozartの音楽を聴こうとすることもなかろう。そんな風な聴き方は、Mozartだって野暮だと言うであろうし。

第三に、これは、この作品に限らないが、Beethovenの声楽の扱い方に対する批判が後をたたないことである。しかし、思い切って乱暴に言ってしまえば、彼は、彼のやり方で人声を扱ったまでで。それはそれで完成されたものではなかったか、と私は思うのである。器楽的で、唱うのに無理がある? 当り前であろう。苦悩を唱うのには苦しい発声も必要である。彼が、譲歩に譲歩を重ねて、何度も書き直したのは、その苦悩を聴いて欲しかったからであろう。繰り返すが、Beethovenは、Beethoven の声楽を書いたのであって、それが器楽的である、ということではあるまい。それを言うのならば、J.S. Bachの声楽曲だって充分に器楽的である。彼も、Mozartも同様な批判を受けたことがあることはあったが、それは途絶えて、Beethovenのそれだけが、今日なお指摘されている。奇妙なことには、誰も、BeethovenのFugeは、あまりにも和声的だ、などとは言わない。Beethovenは、BeethovenのFuge を書いた、ということは受け入れられている。

しかし、このオペラの筋書きには重大な欠陥がある。もし、FlorestanがFernandoの呼ぶように<Mein Freund!>であったのなら、何故、Leonoreは、あれだけの苦労、辛苦、危険を冒す必要があったのか、ということである。そもそも、直接Fernandoを訪れ、事情を説明すれば、それですんだことではなかったか。

それにも拘らず、抑圧からの解放、これは、常に現代的、現在的である。ただ、その解放がDon Fernandoの鶴の一声では成らぬことを知るのには、人類は、未だ、一世紀余りを要した。さもなくば、この作品中にDon Fernandoなどが出て来る幕などは無かったであろう。これを、また、Beethovenのせいにはすまい。そもそも、彼といえども、何らの見通しの無い時代には、強固の意志に貫かれた、信仰にも近いような信念なくしては、理想などはもち得ないではないか。その意味では、共和主義者Beethoven は古典的であった。

現代的であること、現代人であることは、必ずしも幸いなことではない。今、ソヴィエト社会主義連邦共和国や東欧諸国で起きている事態、あれは何であろうか。この様にして、この二十世紀最大の実験は無に帰するのであろうか。それでは、革命に血を流した勇敢なる闘士は浮かばれないであろう。それこそ、Stalinismeによる犬死に、それで終わるのであろうか。

犬死、と言えば、先の太平洋戦争で散った兵士たちの死もまた、全て犬死であった。遺族は、それぞれに、戦死者に何らかの意味を見い出したいと思い、それもまた当然すぎる心情ではあ

ろうが、私は、敢えて言いたい、それは犬死であったと。それである故にこそ、その無意味な悲惨を繰り返してはならない、と。犬死という認識ではなかったら、その悲惨さは権力によって薄められるのである。はっきり言おう。遺族団体は、現在、政府に媚びる圧力団体に堕しているではないか。言うべきことが言える間に、言うべきことは、きちんと言う、それしか出来ない私である。また、私は共産主義者でもないが、それを強調するまでもあるまい。

それにしても、私の知る限り、Beethovenの失恋の相手は、貴族の令嬢ばかりであった。奇妙な共和主義者ではあった、と思わざるを得ない。しかしながら、彼のmessageは、いまだ有効である。

(1990年12月12日。2006年5月29日改訂。)

13-14ページ

『間奏曲集―主題なき変奏-作品 2』より

デンマン注: 太田将宏が会費を滞納したようで上のリンク先は削除されてます!

あのさァ~、いつも思うのだけれど、オマエの文章はとっても読みづらいのだよ! 英語やドイツ語やラテン語が入り混じっている。。。

デンマンさん! 人のことは言えませんよ! デンマンさんの文章だってぇ、長くて読み始めると、じきに飽きてしまうのですよ。。。

それは、オマエの個人的な見解だと思うのだよ! 僕の記事は、日本語が解る世界のネット市民の 多くの皆様に読まれているのだよ!

134ヵ国のネット市民の皆様に読まれていることを自慢したいのですか?

いや。。。 自慢したいわけじゃない! オマエが「デンマンさんの文章だってぇ、長くて読み始めると、じきに飽きてしまうのですよ」と言ったから、僕の長い記事でも まめに読んでくれる常連さんが居る、と言いたかったまでだよ。。。 とにかく、オマエの文章は読みづらいので、多くの人が上の文章を読み飛ばしたと思うのだよ。。。

マジで。。。?

僕だってぇ、読みたくなかった。。。 でも、この記事を書く都合があるので、次のように読み易くして読んだのだよ。

1.5 ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン

(1770 – 1827)

(beethov2.jpg)

ベートーヴェンの《フィデリオ》(Op. 72)は、初演の当時から幾多の論議を呼んできた。

(fidelio02.jpg)

フィデリオ

この作品は、ベートーヴェンの作品群の中でも特に難産に見舞われた作品のひとつであり、成功を収める版が完成するまでに何度も書き直しがなされている。

このオペラはベートーヴェン中期の代表作に挙げられる。

ブイイの原作の英雄主義的な性格や、当時のヨーロッパの知識人層に浸透し始めていた自由主義思想へのベートーヴェン自身の強い共感を背景として、英雄的な中期の作風が存分に反映されている。

ベートーヴェンの声楽曲によくあることだが、このオペラも歌手にとっては必ずしも歌いやすい音楽ではない。

特に、レオノーレとフロレスタンのパートを歌うには高度な技術を要し、そうでなければ要求された緊張感を表現することは到底不可能である。

このため、これらの配役を見事に演じた歌手は賛美の的となる。

囚人達の合唱、政治犯達の自由を謳う合唱、フロレスタンをレオノーレが助けにきた場面、そして救出が成功した場面などは、特筆に価する。

最後は、ソリストや合唱が代わる代わるレオノーレの勝利を讃えて、フィナーレを迎える。

多くの楽曲分野で後世の指標となる業績を残したベートーヴェンとしては完全な成功作とは言えない(ドイツオペラの最初の成果としても「魔笛」や「魔弾の射手」が挙げられることの方が多い)との批判もあるが、いちおう代表作のひとつとして今なお上演回数も多い。

これによって作曲者はモーツァルトとともに、主要音楽分野のほとんどに代表作を残した稀有の存在となった。

ドイツ圏ではバッハ以来、オペラをまったく残していない(または成功作がない)作曲家が多いだけに、貴重な作である。

主な登場人物

フロレスタン(囚人) テノール

レオノーレ(フロレスタンの妻) ソプラノ

ロッコ(刑務所員) バス

マルツェリーネ(ロッコの娘) ソプラノ

ヤキーノ(ロッコの補佐官) テノール

ドン・ピツァロ(刑務所長) バリトン

ドン・フェルナンド(大臣) バス

出典: 「フィデリオ」

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

それがとりもなおさず、この四つの序曲をもつ彼の唯一のオペラが、他ならぬベートーヴェンの作品であるが故であることは、とかく忘れられがちであるのではないであろうか。

その議論の一つに、夫婦愛などをテーマとしたオペラが成功するはずがない、というのがあった。

(草子地:結婚したことのない彼、ベートーヴェンが描く夫婦の理想像?などと半畳を入れるのはやめよう。こんなことは、結婚などをしていないからこそ出来るのであるから)。

しかし、たとえ登場人物が夫婦ではなかったとしても、恋人同士であったとしても、話の筋道は大体つくであろうのに、それを、ことさらに、夫婦とした台本を使用したところに、私は、むしろ、ベートーヴェンの破天荒な意思、意欲を感じるのである。

(草子地:その、彼らしい作品の説得力の力強さだけは、私にとって、私が結婚する前も後も変りがなかった。)

この作品は良い作品ではあるが、それでも、モーツァルトのオペラに較べれば、太陽を前にした星である、ということを誰かが言っていた(草子地:巧く表現したものである)。

それはそうであろう。

舞台は、貴族の館などではなくして、監獄の中での出来事である。

何も、ベートーヴェンの作品に、モーツァルトの音楽を聴こうとすることもなかろう。

そんな風な聴き方は、モーツァルトだって野暮だと言うであろうし。

第三に、これは、この作品に限らないが、ベートーヴェンの声楽の扱い方に対する批判が後をたたないことである。

しかし、思い切って乱暴に言ってしまえば、彼は、彼のやり方で人声を扱ったまでで。

それはそれで完成されたものではなかったか、と私は思うのである。

器楽的で、唱うのに無理がある?

当り前であろう。

苦悩を唱うのには苦しい発声も必要である。

彼が、譲歩に譲歩を重ねて、何度も書き直したのは、その苦悩を聴いて欲しかったからであろう。

繰り返すが、ベートーヴェンは、ベートーヴェンの声楽を書いたのであって、それが器楽的である、ということではあるまい。

それを言うのならば、バッハの声楽曲だって充分に器楽的である。

彼も、モーツァルトも同様な批判を受けたことがあることはあったが、それは途絶えて、ベートーヴェンのそれだけが、今日なお指摘されている。

奇妙なことには、誰も、ベートーヴェンのフーガは、あまりにも和声的だ、などとは言わない。

ベートーヴェンは、ベートーヴェンのフーガ を書いた、ということは受け入れられている。

しかし、このオペラの筋書きには重大な欠陥がある。

もし、フロレスタンがドン・フェルナンドの呼ぶように<私の友よ!>であったのなら、何故、レオノーレは、あれだけの苦労、辛苦、危険を冒す必要があったのか、ということである。

そもそも、直接ドン・フェルナンドを訪れ、事情を説明すれば、それですんだことではなかったか。

それにも拘らず、抑圧からの解放、これは、常に現代的、現在的である。

ただ、その解放がドン・フェルナンドの鶴の一声では成らぬことを知るのには、人類は、未だ、一世紀余りを要した。

さもなくば、この作品中にドン・フェルナンドなどが出て来る幕などは無かったであろう。

これを、また、ベートーヴェンのせいにはすまい。

そもそも、彼といえども、何らの見通しの無い時代には、強固の意志に貫かれた、信仰にも近いような信念なくしては、理想などはもち得ないではないか。

その意味では、共和主義者ベートーヴェン は古典的であった。

現代的であること、現代人であることは、必ずしも幸いなことではない。

今、ソヴィエト社会主義連邦共和国や東欧諸国で起きている事態、あれは何であろうか。

この様にして、この二十世紀最大の実験は無に帰するのであろうか。

それでは、革命に血を流した勇敢なる闘士は浮かばれないであろう。

それこそ、スターリニズムによる犬死に、それで終わるのであろうか。

犬死、と言えば、先の太平洋戦争で散った兵士たちの死もまた、全て犬死であった。

遺族は、それぞれに、戦死者に何らかの意味を見い出したいと思い、それもまた当然すぎる心情ではあろうが、私は、敢えて言いたい、それは犬死であったと。

それである故にこそ、その無意味な悲惨を繰り返してはならない、と。

犬死という認識ではなかったら、その悲惨さは権力によって薄められるのである。

はっきり言おう。遺族団体は、現在、政府に媚びる圧力団体に堕しているではないか。

言うべきことが言える間に、言うべきことは、きちんと言う、それしか出来ない私である。

また、私は共産主義者でもないが、それを強調するまでもあるまい。

それにしても、私の知る限り、ベートーヴェンの失恋の相手は、貴族の令嬢ばかりであった。

奇妙な共和主義者ではあった、と思わざるを得ない。

しかしながら、彼のメッセージは、いまだ有効である。

(赤字はデンマンが強調)

13-14ページ

『間奏曲集―主題なき変奏-作品 2』より

デンマン注: 太田将宏が会費を滞納したようで上のリンク先は削除されてます!

あのさァ~、オマエはベートーヴェンの失恋の相手は、貴族の令嬢ばかりであったと言って、暗に共和主義者のベートーヴェンを非難しているけれど、そもそも“恋”というのは所属する階級など度外視して発生するものなんだよ。。。

あれっ。。。 デンマンさんは、意外に青二才的なことを言うのですねぇ~。。。

オマエの奥さんは、本来ならばオマエなど相手にするような人物ではないのだよ!

つまり、オイラが身の程知らずに、平民が貴族の令嬢を娶(めと)ったという風に、デンマンさんは理解しているのですか?

だってぇ、そうだろう! オマエは、どちらかと言えば平民でも 若いくせに風采(ふうさい)のあがらない みすぼらしいおっさんだったのだよ! 心の優しい貴族的な令嬢のオマエの奥さんが、なぜオマエと結婚したかというと、オマエが盛りのついた野犬のように、燃え上がってしまったのだよ! つまり、ベートーヴェンが貴族の令嬢に恋したようなものだよ!

ベートーヴェンは振られたけれど、オイラは めでたく貴族の令嬢をゲットした、とデンマンさんは オイラを尊敬するのですねぇ~。。。 うへへへへへへへ。。。

違うのだよ。。。 違うのだよ! そうじゃない! 誤解してもらっては困るよ! オマエの奥さんは心が優しいのだよ! だから、オマエが他の女性から振られっぱなしなのを見て、可哀相に思って 自分を犠牲にしたつもりで オマエと結婚したのだよ!

見てきたような嘘を言わないでくださいよ! 何も知らない人は、本当にするじゃありませんかア!

それにもかかわらず、オマエは奥さんの優しい心に答えることができずに、次のようなことになってしまったのだよ!

私は、この曲集を書き終えたとき、老人見習いから、正真正銘の老人になるのではないか、と思うこの頃である。

真の老人とは、もはや、失うべき何ものも無くなった人のことを言うのではないか。

長女は、私から去った。

次女は、中立を保つ為に、この家に寄りつかない。

家内と言えば、日本語も通じなくなってから何年にもなる。

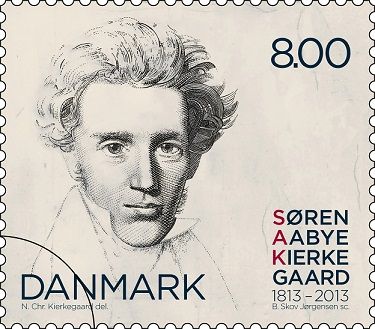

私には、S.Kierkegaard の言った、一番易しく一番難しいこと、すべてを捨てること、が、案外、無理なくできるのではないか。

いや、その時には、捨てるべき何ものも見当たらなくなった境地であろう。

その意味では、老人になる前に、不慮の死で亡くなった人は気の毒である。

私は、若い時に、死ぬのはいいが風邪をひくのは嫌だ、などと言って、粋がって与太をほざいていた。

今も、願わくは、あまり苦しむことなく死を迎えられたなら、それにこしたことはない、と考えている。

(kierke02.jpg)

Kierkegaard は、また、永遠とは有限が無限に出会う瞬間である、と言っていた。

私の人生に、かつて、そのような瞬間があったであろうか。

いや、それもまた、超越の命題であろう。

私の人生は、無明に迷ったそれに終わるのかもしれない。

しかし、私の背後には、母の祈りがあった。

ある麻薬中毒患者が、お母さん、僕は、こんな遠くまで来てしまった、と淋しげに呟いていたが、私は、麻薬中毒者ではないけれど、その気持ちが解かっている、と思う。

どのみち、人生は、rehearsal無しの、ぶっつけ本番なのである。

しかし、私は、F.M.Dostoevsky の「白痴」にある、あの「イッポリトの告白」に書かれているように、もし、生まれる前に、この条件を知らされていたとしたならば、私は、生まれるてくることを肯(がえ)んじなかったであろう、とは思っていない。

私は、感謝して死ねるように、今からでも、心の準備をしておこう。

S.D.G

コーダ(蛇足):

私の懐疑なるものが、深いのか、深くないのか、私自身も知る由もない。

仮に、深かったとしても、そもそも、懐疑の深さというものは、誇るべきものであるのか、という疑問が残る。

【デンマン注:】 改行を加え読み易くしました。あしからず。

S.Kierkegaard: キルケゴール (1813-1855) デンマークの哲学者

S.D.G.: Soli Deo Gloria (ラテン語) To God Alone the Glory(英語) 神に栄光あれ。

F.M.Dostoevsky: ドストエフスキー (1821-1881) ロシアの小説家・思想家

56ページ Michel-Richard de Lalande

『後奏曲集(後書きばかり)』 作品3

著者: 太田将宏

初版: 1994年1月 改定: 2006年9月

『馬鹿やって人気?』にも掲載

(2015年8月18日)

デンマンさん! んもおおおォ~。。。! 毎回、毎回、この文章を引用しないでくださいよゥ!

オマエがベートーヴェンの失恋の相手は、貴族の令嬢ばかりであったと言って、暗に共和主義者のベートーヴェンを非難したから、こうなったわけだよ。。。

つまり、デンマンさんはベートーヴェンをかばうのですねぇ~。。。!?

別に、僕はベートーヴェンのファンじゃないし、後援会の会員でもないのだよ!

だったら、家内の事でとやかく言うのは止めてくださいよ!

オマエが、そう言うのだったら、これ以上の突っ込みは言わないよ! でもなァ~、ベートーヴェンは若い頃は、けっこうプレーボーイだったのだよ!

また、見てきたような嘘を言わないでください!

嘘じゃないってばあああァ~。。。 上の映画を観れば、オマエも納得できるのだよう!

デンマンさんも大人気ないことを言うのですねぇ~。。。 映画というのは、それがドキュメンタリーであっても、結局、監督のオツムの中で描かれたフィクションですよ! どんなに優れた監督作品であっても、過去の現実、つまり、歴史的事実をそのまま映画になどできるはずがないのです!

要するに、映画の中の“永遠の愛人”とは、失恋ばかりしていたベートーヴェンが死に際に頭がおかしくなって、幻覚の中で書きなぐった手紙だ、とオマエは言うわけぇ~?

当たり前でしょう!

オマエは映画を観てないから、そういう愚かな事を言うのだよ!

オイラは、そもそも映画など信じません。。。 監督とシナリオライターの個人的な創作以外の何物でもありません!。。。 言ってみれば、幻想ですよ!

オマエは、そのようなロマンの無い事を言うから、心の優しい奥さんとの間で日本語も通じなくなってから何年にもなるのだよ!

デンマンさん! ベートーヴェンの“永遠の愛人”とオイラの家内とは、全く関係ないことです! 同じ土俵に上げないでくださいよゥ。。。 そんなことより、ベートーヴェンの“永遠の愛人”ってぇ、いったい誰なのですかァ~?

教えないよ! オマエが自分で映画を観ればいいじゃないかア!

デンマンさんのケチ! イケズゥ!

(foolw.gif)

(すぐ下のページへ続く)