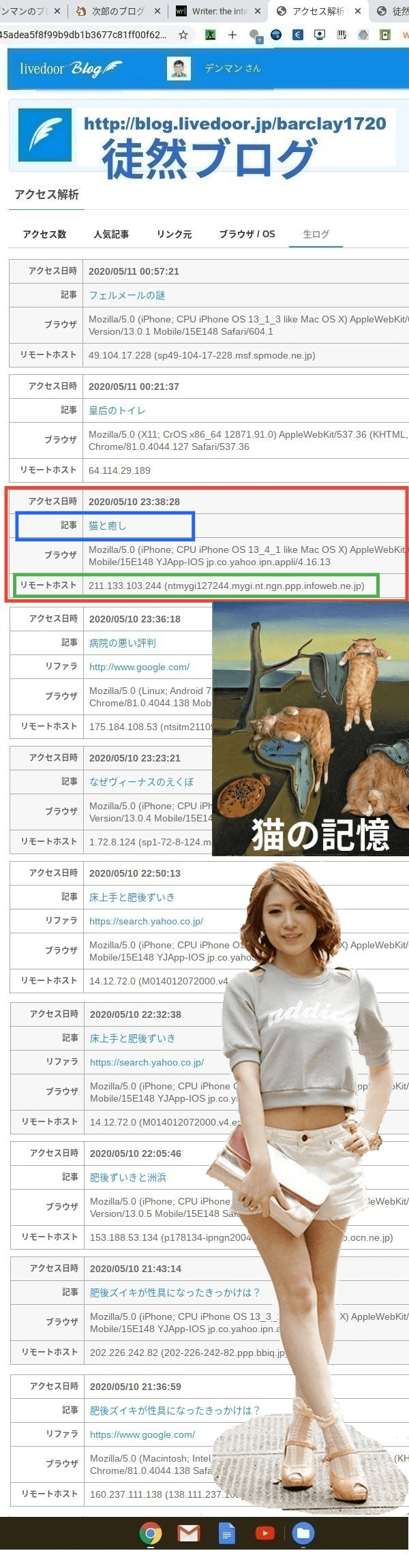

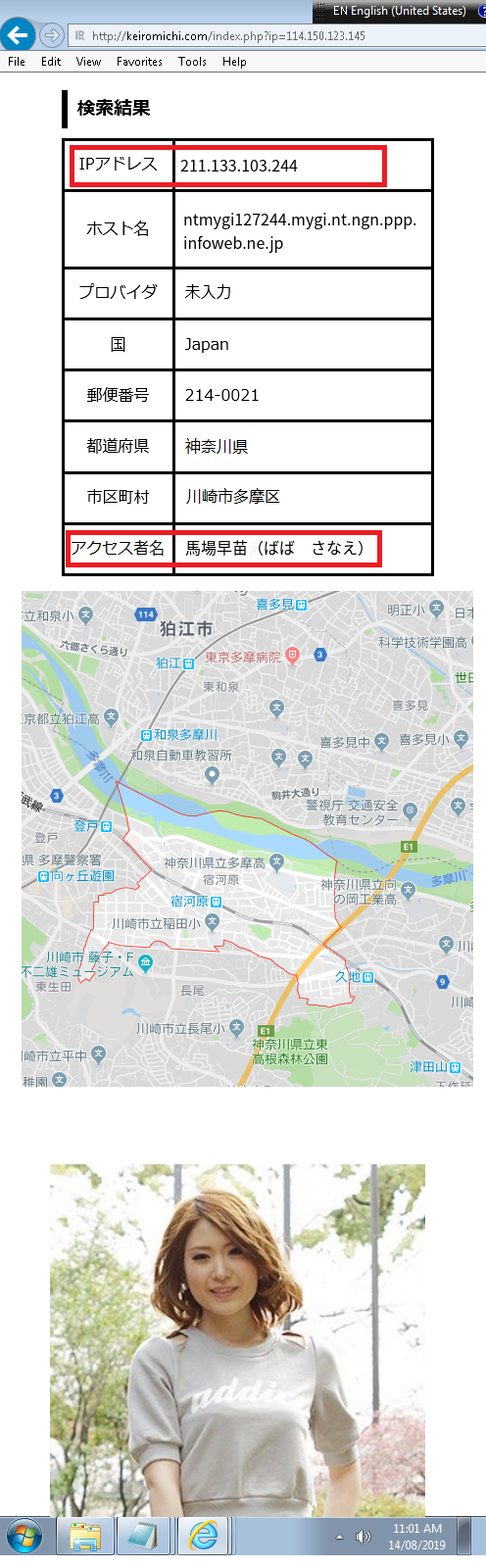

哀願するワンちゃん

(crossingdog2.gif)

(baby-dog.gif)

(cycling-dogs.gif)

(cat-girl.gif)

(junko05.gif)

動画が沢山貼り出してあるので全部の動画が表示されるまで時間がかかります。

もし、表示されない動画があったらブラウザのリフレッシュボタンをクリックしてください。

(junko11.jpg)

デンマンさん。。。、今日は面白い動物の動画を見せてくれるのですか?

(kato3.gif)

そうです。。。ジュンコさんも動物たちの愉快な動画を見るのは好きでしょう?

そうですね。。。最近、嫌なニュースが多いので、愉快な動物の動画を見て、嫌な気分を吹き飛ばしたいですわ。。。

じゃあ、まず、タイトルの 哀願するワンちゃん を見てください。。。

(aigansurudog.gif)

このワンちゃんを見てどうですか?

「目は口ほどに物を言う」と言いますけれど、マジでこのワンちゃんの目を見ていると「あっちへ行けなんて言わないで、オイラはあなたと一緒に居たいんだよ…お願いです」と言っているように見えますわ。。。

(eye2mouth.jpg)

何を目で伝えたいのか?…全くポーカーフェースの人も居るけれど、上のワンちゃんは、見事に哀願するような目つきで飼い主を見てますよ。。。

飼い主の女性にも、ワンちゃんの思いが伝わってますよねぇ〜。。。うふふふふふふふ。。。

では、次の驚くべき動画を見てください。。。

(bigfish-girl.gif)

いったいこの大きな魚はなんというお魚ですか?

アトランティック・ターポンと呼ばれる大型の古代魚ですよ。。。

ターポン

(bigfish10.jpg)

ターポン (学名: Megalops atlanticus 英名:Atlantic tarpon、アトランティック・ターポン)は、カライワシ目イセゴイ科に属する魚。

体長は最大で250 cm、体重は最大161 kg の個体が記録されている。

およそ1800万年前よりほとんど形状を変えることなく現代まで生き延びてきた古代魚であり、体の構造には原始的な特徴が見られる。

背中側は緑あるいは青みがかっており、両脇は銀色である。

背びれの端の鰭条はほかのものよりも非常に長く、尾の近くまで及ぶ。

大きな口は上向きに開いており、下顎には延長された骨板が含まれている。

鰾(うきぶくろ)は原始的な肺のような役割を果たしており、空気を充填することが出来る構造となっており、酸素が少ない場所でも生きることができる。

分布

大西洋の主に熱帯から亜熱帯にかけての地域で見られるが、それより遥かに北のノバスコシアや南フランスの大西洋岸、あるいは遥かに南のアルゼンチンでも報告がある。

おそらくパナマ運河経由で、コスタリカ沿岸にも分布を広げている。

太平洋には同属のイセゴイ(Megalops cyprinoides) が生息しており、アトランティックターポンの和名として「タイセイヨウイセゴイ」という呼称が使われることもある。

生態

海洋の沿岸部や河口、ラグーン、河川などに生息し、さまざまな魚やカニなどの甲殻類を餌とする。

他のカライワシ目の魚同様にターポンも海で産卵する。

一度に産む卵は1,200万個にも及び、卵から生まれた稚魚はレプトケファルス幼生を経て成魚となる。

レプトケファルス期は水中から直接栄養を吸収し、未成魚期になると動物プランクトンや小さな獲物を捕食するようになる。

人間との関係

有史以前より、ターポンの鱗(うろこ)は爪やすりや装身具として利用がなされてきた。

また、ブラジルの伝統医学においてはターポンの砕いた鱗が用いられてきた。

1510年ごろに造られたシスティーナ礼拝堂の天井フレスコ画には、イタリアの画家ミケランジェロ・ブオナローティによってターポンが描かれている。

1847年、フランスの動物学者アシル・ヴァランシエンヌによって、Megalops atlanticusとして記された。

肉に毒などはなく食べられるが、一般的に臭く骨っぽいと言われ、食用には適さない。

ターポンは別名「シルバー・キング(Silver King)」の名で知られ、その大きさや手軽な生息地だけでなく、かかった時の抵抗の強さなどのために、生息地域の釣り人の間では海水域で最もすばらしいゲームフィッシュ(GameFish:スポーツフィッシングの対象魚)の一つと見なされており、多くの釣り人がターポン釣りを目的として南米などの生息地を訪れている。

夜間にダイバーが潜水していると、光に引き寄せられて集まった小魚などを狙ってターポンが急接近し、その体の大きさもあってダイバーを驚かせることもある。

大型の肉食魚だが、意図的に人間を襲うことはなく、人が被害を受けたという例は基本的にはない。

ニカラグアの川周辺には200-300kgの超巨大なターポンが存在すると言う情報もあるが、信憑性は定かではない。

その超巨大ターポンは、とても凶暴と言われており、漁師の死亡事故も度々報告されている。

主に死亡原因は突進して頭突きを食らわせるというようなものである。

出典: 「ターポン」

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

なんだか凶暴な感じがしますねぇ〜。。。小魚の餌をやった女の子の手まで飲み込んでしまっていますわ。。。

でも、女の子の手までは食いちぎっていません。。。女の子は初めてこの魚に餌をやったのではなさそうですよ。。。この魚は、女の子からこれまでにも餌をもらっていると思います。。。なぜなら、この女の子は怖がってないですよ。。。では、次の愉快な鹿を見てください。。。

(bowing-shika.gif)

あらっ。。。鹿がお辞儀をして餌をもらっているのですわねぇ〜。。。うふふふふふふ。。。

人間の真似をしているのですよ。。。

(buncho30.gif)

文鳥ってぇ、これほど人になつくものなのですわねぇ〜。。。知りませんでしたわァ〜。。。

こんな小さな鳥でも、けっこう頭は良さそうですよ。。。

ブンチョウ

(bunchou3.jpg)

ブンチョウ (Padda oryzivora)は、鳥綱スズメ目カエデチョウ科ブンチョウ属に分類される鳥類。

原産はインドネシア(ジャワ島、バリ島)で、アメリカ合衆国(ハワイ州およびプエルトリコ)、フィリピン、マレーシア 、スリランカ、フィジー、ブルネイ、メキシコなどの世界各地に移入・定着。

日本では大阪府、東京都、兵庫県、福岡県で定着した例がある。

全長17センチメートル。額や後頸・喉は黒く、頬は白い。

体上面や胸部の羽衣は青灰色、腹部や体側面の羽衣は薄いピンク色。尾羽は黒い。

嘴の色彩はピンク色。

幼鳥は灰褐色で、顔が淡褐色。嘴の色彩は灰黒色で、基部は薄いピンク色。オスは上嘴の基部が盛り上がる。

生態

標高1,500メートル以下にある草原や開けた低木林などに生息し、農耕地周辺や民家の庭でも見られる。

ペアや小規模な群れを形成して生活するが、大規模な群れを形成する事もある。

主に草本の種子を食べるが、果実、小型昆虫なども食べる。

繁殖様式は卵生。樹上に枯草などを組み合わせた球状の巣を作り、5 - 7個の卵を産む。

抱卵期間は17 - 18日。

雛は孵化してから約20日で巣立つ。

近縁種のティモールブンチョウとの交配に成功した事例がある。

桜文鳥の寿命は8~10年ほどとされる。

人間との関係

ペットとして飼育されることもあり、日本でも生産・繁殖および輸入されている。

鳥籠や庭籠で飼育される。

水浴びを好むため水容器を設置し、水は汚れやすいため不衛生にならないように毎日取り替える。

餌としてアワやキビ・ヒエなどの穀物、青菜、ボレー粉、配合飼料などを与える。

孵化後5 - 18日で雛を親鳥から離しヘラやスポイトなどで給餌して育てた個体は人馴れし、訓練すれば手に乗せることも可能である(手乗り文鳥)。

懐くと、水浴びの後は飼い主に拭いてもらおうとさえする。

1997年に、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書IIに掲載されている。

一方で遺棄や脱走により移入・定着している地域もある。

日本には江戸時代初期から輸入されていたとされる。

一例として本朝食鑑には、既に飼育下繁殖にも成功していたという記述がある。

飼育下で様々な品種(サクラブンチョウ、シロブンチョウ(ハクブンチョウ)など)が作出されている。

江戸時代の浮世絵には文鳥を描いているものもある。

日本では愛知県弥富市が「文鳥のまち」として知られている。

弥富市の文鳥飼育は、江戸時代に名古屋の武家屋敷に奉公に出た女性が桜文鳥を譲り受けたことから始まったとされ、明治時代には当時の海西郡彌富村で真っ白な白文鳥が生まれ、日本全国に広がったとされる。

(shiro-bunchou.jpg)

しかし、白文鳥のその作出者は誰であるか一向記録にもなく伝説もない。

弥富市歴史民俗資料館によれば、弥富文鳥の明治時代の資料については伝承や口伝のみである。

伝承についていつ、誰から等の出典はない。

白文鳥が江戸時代の天保年間に生み出され、明治時代に飼われていたという記述のある本があり、1948年の鳩小禽等図には、白文鳥の絵がある。

10月24日は「手に幸せ」で「文鳥の日」とされ、江戸時代から愛玩鳥として親しまれてきた文鳥をPRする日である。

1級愛玩動物飼養監理士、日本飼鳥会会員、東京ピイチク会会員である、伊藤美代子が2005年に文鳥の日(10月24日)制定した。

日本文化と文鳥

日本では江戸時代から文鳥は愛玩鳥として親しまれてきた。

江戸時代の浮世絵師の歌川広重は文鳥を題材にした浮世絵を多数描いている。

(tsubaki-bunchou.jpg)

歌川広重「椿に文鳥」

出典: 「ブンチョウ」

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

日本人にとっては昔から馴染みのある鳥なのですわねぇ〜。。。

見た目がもっこりして、色も馴染みやすい色なので、雀よりは可愛い感じがしますよね。。。では、カメレオンの変身ぶりを見てください。。。

(camereon.gif)

カメレオンが変色することはよく知られているけれど、驚いたことにイカも変色するのですよ。。。

(changing-squid.gif)

あらっ。。。鮮やかに変色しますわねぇ〜。。。

次は、カピバラを店内で飼っているカフェを見てください。。。

(capibara-cafe.gif)

カピバラ

(kapibara8.jpg)

カピバラ(Hydrochoerus hydrochaeris)は、テンジクネズミ科カピバラ属に分類される齧歯類。

ヒメカピバラH. isthmiusと2種でカピバラ属を構成する。

別名オニテンジクネズミ(鬼天竺鼠)。

学名はギリシャ語で水の豚を意味し、漢名も水豚と呼ばれる。

現生種の齧歯類では最大の種である。

南アメリカ東部アマゾン川流域を中心とした、温暖な水辺に生息する。

グアラニー語の「ka'apiûara(細い草を食べる者)」にちなみ、それがスペイン語に転訛して「Capibara」と呼ばれるようになった。

日本では同じ言語の「Kapiyva」(草原の主)に由来するとの説が一般に広く流布しているが明確な根拠はない。

和名はオニテンジクネズミ(鬼天竺鼠)。

なお、日本ではしばしば誤ってカピパラやカビパラと表記されることもある。

体長106 - 134センチメートル。体重オス35 - 64キログラム、メス37- 66キログラムと現生の齧歯類でも最大。

体毛はタワシのような手触りの硬く長いもので、体を震わせるだけで水を落とすことが出来る。

前肢の指は4本、後肢の趾は3本。

指趾の間には小型の水かきがある。

下顎の大臼歯は左右に4本ずつ(他のテンジクネズミ科は3本ずつであったため区別されていた)あり、第1 - 3大臼歯の3本と、第4大臼歯1本の大きさがほぼ等しい。

肛門の周囲に臭腺(肛門腺)がある。

オスは鼻面に卵状に盛り上がった毛で被われない臭腺(モリージョ)が発達するが、メスではほとんど発達しない。

オスは肛門腺の周囲の体毛が抜けやすく固く透明なカルシウム塩で覆われるが、メスは肛門腺の周囲の体毛が抜けずに粘着質の分泌物で覆われる。

生態

河辺にある開けた草原から熱帯雨林など様々な環境に生息する。

性格は非常に穏やかで、人間に懐くことからペットとしても人気がある。

2 - 200ヘクタールの行動圏内で生活するが、通常は10 - 20ヘクタールの行動圏内で生活する。

行動圏は重複することもあり、乾季には特にその傾向が強く2つ以上の群れが同じ場所で採食を行うこともある。

雨季には優位のオスと1頭から複数頭のメス・複数頭の幼獣・劣位の複数頭のオスからなる成獣が平均10~20頭の群れを形成するが、40頭に達する群れを形成することもある。

乾季には少なくなった水場にこれらの群れが集まり、約100頭に達することもある。

群れの構成は主な個体は変動が少なく閉鎖的で、単独のオスが群れに加わろうとすると群れにいるオスによって排除される。

一方で劣位のオスは変動的に群れへ合流・離脱を繰り返す。

昼間は水中で休み、午後遅くから夕方に採食を行う。

夜間は休息と採食を交互に行う。

群れを成して泳ぎ、捕食動物から身を隠すために5分以上もの潜水ができる。

鼻先だけを水上に出して眠ることもある。

危険を感じた個体は鳴き声をあげ、それを聞いた他の個体は立ちあがるか水中へ逃げる。

逃げる際には幼獣を成獣が取り囲んで防衛する。

泳ぎは得意であるが雨に濡れることは好まず、雨天時には身を寄せ合って雨宿りする。

また寒さに弱いため気温が下がると身を寄せ合って保温を行う。

植物食で、水中や水辺にあるイネ科の植物などを食べる。

動物園では果実なども与えられているが、新鮮な草を好み、牧草の青草や干し草、キャベツ、リンゴ、サツマイモ、人参、桑の葉、イネ科草、草食用の固形飼料が与えられている。

幼獣の捕食者はヤブイヌなどイヌ科の構成種、コンドル類、ワニ類が挙げられる。

前歯は伸び続けるが、伸びすぎると噛み合わせが悪くなり食事に支障をきたすため、木や石を使って歯を研ぐ。

小石を口に含み転がすようにして削る行動も確認されている。

交尾期になるとオスはメスをひきつけるため、鼻の上の臭腺を周囲の木の葉にこすりつける。

優位のオスは群れの中心に位置して劣位のオスを群れの外縁へ追いやるが、激しく争うことは少ない。

交尾は水中で行う。妊娠期間は150日。

群れから離れた草むらで最大8匹(平均4匹)の幼獣を産む。

出産後数時間で母親は群れにもどり、幼獣は動けるようになる生後3 - 4日で群れに合流する。

授乳期間は1年以上に達するが、生後1週間で食物が食べられるようになる。

群れにいるメスは母親でなくても、幼獣に授乳を行う。

生後18か月で性成熟する。寿命は5 - 10年。

食肉としてのカピバラ

コロンビアで発見された壁画から、古代から狩猟対象だったと推測されている。

ブラジル南部、アルゼンチン北部、ウルグアイのパラナ川流域一帯では、家畜や食糧にするために捕獲されることが多かったが、現在では狩猟を禁止する国も多くなった。

日本で飼育されている場所

柚子湯に入るカピバラ(伊豆シャボテン動物公園)

打たせ湯を浴びるカピバラ(埼玉県こども動物自然公園)

各地の動物園で飼育されている。放し飼いされているところや、餌を与えたり触れたりできるところも多い。

マッサージ好きであるため、伊豆シャボテン動物公園では飼育員の寄り添いの元、来園者がカピバラの尻や腹をマッサージする触れ合い体験ができる。

最も個体数が多い動物園はとくしま動物園で、年によって変わるが、2017年に40頭を超え、2020年末の時点で94頭が飼育されている(2番目は伊豆シャボテン動物公園で27頭)。

寒さに弱いため冬場は展示していない動物園もある(例:旭川市旭山動物園)。

その場合は獣舎に赤外線の温熱電球や温水パイプを配管した暖房設備を整えている。

一方で冬期では露天風呂に入る姿を展示する例もある。

これは1982年、獣舎を湯洗浄していた伊豆シャボテン動物公園の飼育員が、湯に尻を浸けて寛ぐカピバラを目撃し、展示場に岩を組んで露天風呂を始めた。

その後は、長崎バイオパーク、埼玉こども動物自然公園、いしかわ動物園、須坂市動物園などに広まり、一種の風物詩ともなった。

伊豆シャボテン動物公園、長崎バイオパーク、埼玉県こども動物自然公園、那須どうぶつ王国、いしかわ動物園では「5園国 カピバラの露天風呂協定」を締結し、共同でイベントを行っている。

柚子湯に入ったり、打たせ湯を浴びる姿を見られるところもある。

2011年9月には、埼玉県こども動物自然公園からオスのカピバラ2頭が茨城県にある水族館アクアワールド・大洗に寄贈されたことで話題になった。

2014年9月13日に北九州市の「スペースワールド」内にオープンした、国内初のカピバラと触れ合えるカフェ「カピバランド」では、「伊豆アニマルキングダム」から譲られた7頭のカピバラが飼育されていた(2017年閉園)。

2015年8月現在、神戸どうぶつ王国(ポートアイランド内)では、10頭内外の個体がほぼ放し飼い状態で展示されており、エサを与えるなどして、子供でも容易にふれあうことが可能である。

2016年3月11日に四国香川県の中四国最大級テーマパーク「NEWレオマワールド」内に「カピバラ温泉」が誕生。3頭のカピバラの家族がいる。

日本でも個人でペットとして飼育することが可能である。

特に法令による規制は受けていないので、許可や登録などの義務は無い。

ただし、社会性が高く上下関係に厳しい動物であり、慣れていない相手には危害を加えることがある上に、脱走癖が強いため飼育難易度は高い。

高温多湿の南米の湿原に生息するカピバラは、日本では気温や湿度の低下で冬に乾燥などの肌荒れが見られる傾向がある。

山口大学の大学院生と教授が、2016年から5年間行った研究で、山口県美祢市の秋吉台サファリランドでカピバラ計9頭をそれぞれ3週間、毎日15分間、同県の湯田温泉の湯に入浴させ、皮膚の水分量や色素成分のメラニン量などの平均値を測定したところ、水分量は約3倍となり、メラニン量は約1割減少するなど「美肌効果」を確認できたのに加え、入浴時の目の細め具合や耳の垂れ具合でリラックス度を観察。

湯に入るといずれも目が細くなり、耳が垂れることが確認できたため、リラックス効果もあると結論づけられた。

研究をまとめた論文は、Scientific Reportsに掲載された。

食害

沖縄県石垣市では、島外から持ち込まれた個体の野生化が2013年に報道された。

2015年にはイネの食害が発生している。

出典: 「カピバラ」

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

(cat-dolphin.gif)

(cat-walk.gif)

(catballing.gif)

(sleep-with-cat.gif)

(cobras30.gif)

コブラ

(cobra9.jpg)

コブラ科(コブラか、Elapidae)は、爬虫綱有鱗目に分類される科。特定動物。

アフリカ大陸、オーストラリア大陸、北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、ユーラシア大陸南部、インドネシア、スリランカ、日本(南西諸島)、パプアニューギニア、フィリピン、台湾に生息している。

ウミヘビ類はインド洋、太平洋に分布。

全長585センチメートルと、毒蛇としては世界最大種のキングコブラも含む。

ウミヘビ類は尾が側偏して、鰭状になる。

獲物に毒を注入するため特殊化した歯(毒牙)はあまり大型ではなく、上顎骨の先端に固定される。

毒牙は不完全な管状(溝牙)。

毒牙の後方に、通常の歯列がある種が多い。

一部の種は開口部が前を向き、筋肉で毒腺に圧力をかけることで毒液を噴出させることができる。

本科の構成種が有する毒は神経毒と呼ばれる種類のものである。

高い即効性を持ち、獲物となる動物の神経の放電を塞ぐことで、麻痺やしびれ、呼吸や心臓の停止をもたらし、ひいては死に至らしめる。

こうして獲物の動きを止めた後に捕食することができる。

中にはタイパンのように出血毒を持つものや、多くのドクハキコブラのように細胞毒を持つものもいる。

人が咬傷を受けた場合、小動物よりは効き目は遅いが、出血毒を持つクサリヘビ科に噛まれた場合に比べると早いので、速やかに医療機関に連絡し、救急搬送を受ける必要がある。

なお、この毒は成分が蛋白質で構成されている事から「そのまま口にしても単に養分として体内に吸収されてしまい害はない」ともされているが、口腔内や上部消化管にキズや出血性の潰瘍を生じていた場合、毒素が体内に取り込まれる場合があり、毒を口で吸い出す際は注意が必要である。

生態

草原、森林、海洋(ウミヘビ類)等の様々な環境に生息する。

一部の種では頭部を持ち上げ、頸部の肋骨を広げることもある。

獲物に噛みついたまま放さずに毒を注入し続けることが多いが、タイパン類やマンバ類などのように噛みついて放した後で嗅覚で獲物を追跡したり、ブラウンスネーク類などのように噛みつきによる毒の注入と締め付けを同時に行う種もいる。

両生類や爬虫類を食べる種が多いが、鳥類や哺乳類などを食べる種もいる。

ウミヘビ類は主に魚類を食べ、魚卵を専食する種もいる。

繁殖様式は卵生の種が多いが、オーストラリア周辺に分布する種やウミヘビ類などでは胎生の種もいる。

出典: 「コブラ科」

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

コブラを扱っている男の人は怖くないのでしょうか?〜。。。

あのねぇ〜、こういう蛇使いは、コブラに何度も噛まれて免疫ができているのですよ。。。コブラに危害を加えない限り、コブラだって人間は怖いと経験で知っているから むやみに噛みついたりしないものです。。。それに、コブラは神の化身だと信じる人がインドやミヤンマー(ビルマ)に居るのです。。。マジでコブラに向かって拝む人が居るほどです。。。次の動画はミヤンマーの巫女さんがキングコブラに3度 キスしようとしています。。。だから、コブラも、こういう大人しくて従順な人には噛みつきません。。。

(cobra-priestess.jpg)

もしコブラが噛みついたら どうなるのでしょうか?

だから、こういう人には噛みつかないのですよ。。。「(神を)信じる者は救われる」と昔の人は言ったものです。。。「南無阿弥陀仏」と念仏を唱えれば救われると法然上人も言いました。。。マジで信じれば救われると思っている人が現在でも居るのですよ。。。浄土宗は、そういう宗教です。。。

デンマンさんも神様を信じているのですか?

僕は無宗教だけれど、「宇宙の摂理」を神だと思って信じています。

「宇宙の摂理」ですか?

そうです。。。ジュンコさんは知っていますか? 地球は太陽の周りを公転しているのですよ。。。この事実は誰でも知っていると思うけれど、速度まで知っている人はまずいません。。。なんと秒速30kmですよ。。。しかも太陽も銀河系の中心を軸に回っている。。。その時の太陽系の公転速度は、なんと秒速220kmですよ。。。その時、地球も太陽系の一部として太陽と一緒に移動しているので、220kmで宇宙を進んでいるのです。。。

(sun-speed.jpg)

秒速220kmですか?

そうです。。。1秒間に220キロメートルですよ。。。つまり、地球は1秒間に東京駅から福島駅までの距離を移動しているのです。。。

1秒間にですか?

それでも、地球が誕生してから交通事故を起こして、地球が消滅したことはない。。。要するに、この宇宙には交通巡査のおまわりさんが居るのです。。。その人のことを僕は「宇宙の摂理」と呼ぶのですよ。。。

コブラの毒のお話から宇宙の交通巡査のお話になってしまいましたね。。。うふふふふふふ。。。

ジュンコさんも宇宙のおまわりさんを信じてくださいね。。。

(laugh16.gif)

【ジューンの独り言】

(bare02b.gif)

ですってぇ~。。。

あなたも、宇宙には交通整理のお巡りさんが居ると思いますかァ〜?

ええっ。。。 「そんなバカバカしいことは どうでもいいから、他に何か面白いことを話せ!」

あなたは、そのように わたしにご命令なさるのですかァ~?

分かりましたわ。。。では、あなたも信じられないような人間を紹介しますわ。。。うふふふふふ。。。

(onara-visual.gif)

試してみてください。。。もし、できるなら、あなたもタレントになってテレビで人気者になれるかもしれませんわァ〜。。。

ええっ。。。 「そんなバカバカしい動画は どうでもいいから、他に何か もっと面白いことを話せ!」

分かりましたわ。。。 じゃあ、更に面白い動画をお目にかけますわ。。。

ワンワンちゃんが人間の言葉をしゃべります!

(dog810.jpg)

ええっ。。。? 「そんな馬鹿バカしい動画など、どうでもいいから、何か他に面白い話をしろ!」

あなたは、また そのような命令口調で わたしに強要するのですか?

わかりましたわァ。。。

では、たまには日本の歴史の話も読んでみてくださいなァ。

日本の古代史にも、興味深い不思議な、面白いお話がありますわァ。

次の記事から興味があるものをお読みくださいねぇ~。。。

■天武天皇と天智天皇は

同腹の兄弟ではなかった。

■天智天皇は暗殺された

■定慧出生の秘密

■藤原鎌足と長男・定慧

■渡来人とアイヌ人の連合王国

■なぜ、蝦夷という名前なの?

■平和を愛したアイヌ人

■藤原鎌足と六韜

■古事記より古い書物が

どうして残っていないの?

■今、日本に住んでいる人は

日本人でないの?

■マキアベリもビックリ、

藤原氏のバイブルとは?

ところで、他にも面白い記事がたくさんあります。

興味のある方は次の記事も読んでみてくださいね。

(sunwind2.gif)

(sylvie500.jpg)

■『潮吹き』

■『ヨッパライが帰ってきた』

(ken203h.jpg)

■『後家殺し』

■『奇想天外』

■『下女のまめは納豆』

■『オペラミニ』

■『三角パンツ』

■『サリーの快楽』

■『ラーメン@ゲブゼ市』

■『安心できない@病院』

■『ブルマー姿@自転車』

■『女性の性欲研究』

■『頭のいい馬』

(miya08.jpg)

■『トランプ@マラウイ』

■『きれじ』

■『コッペパン』

■『くだらない話』

■『大蛇が破裂』

■『グルーヴ』

■『タスマニアデビル』

■『女と反戦』

■『裸女に魅せられ』

■『素敵な人を探して』

■『カクセンケイ』

■『博士の異常な愛情』

(teacher9.jpg)

■『パレートの法則』

■『こんにちわ@ブリュッセル』

■『いないいないばあ』

■『食べないご馳走』

■『10分間に900件を越すアクセス』

■『5分間に340件のアクセス』

■『縦横社会』

■『村上春樹を読む』

■『パクリボット』

■『露出狂時代』

■『露出狂と反戦』

■『オナラとサヴァン症候群』

■『検疫の語源』

■『共産党ウィルス』

■『馬が合う』

■『オックスフォードの奇人』

■『風馬牛』

■『未亡人の苦悶』

■『群青の石deロマン』

■『露出で検索』

■『テレポーテーション』

■『露出狂』

■『第6感』

■『大邱の読者』

■『無重力の性生活』

■『純子さんのクローン』

■『肥後ずいき使用感』

■『アナスタシア』

■『10万年も進んだ文明』

■『iPhoneプライバシー』

■『おならの威力』

■『オナラマニアとVPN』

とにかく、今日も一日楽しく愉快に

ネットサーフィンしましょう。

じゃあね。バーィ。

(hand.gif)

(spacer.gif+betty5de.gif)

(hiroy2.png+betty5d.gif)

『HIRO 中野 せどり スパマー』

(surfin2.gif)

ィ~ハァ~♪~!

メチャ面白い、

ためになる関連記事

(himiko92.jpg)

■ めれんげさんの『即興の詩』

■ めれんげさんの『極私的詩集』

(bagel702.jpg)

■ "JAGEL - Soft Japanese Bagel"

(linger65.gif)

■ 『センスあるランジェリー』

■ 『ちょっと変わった 新しい古代日本史』

■ 『面白くて楽しいレンゲ物語』

(beach02.jpg)

■ 『軽井沢タリアセン夫人 - 小百合物語』

■ 『今すぐに役立つホットな情報』

(rengfire.jpg)

(byebye.gif)