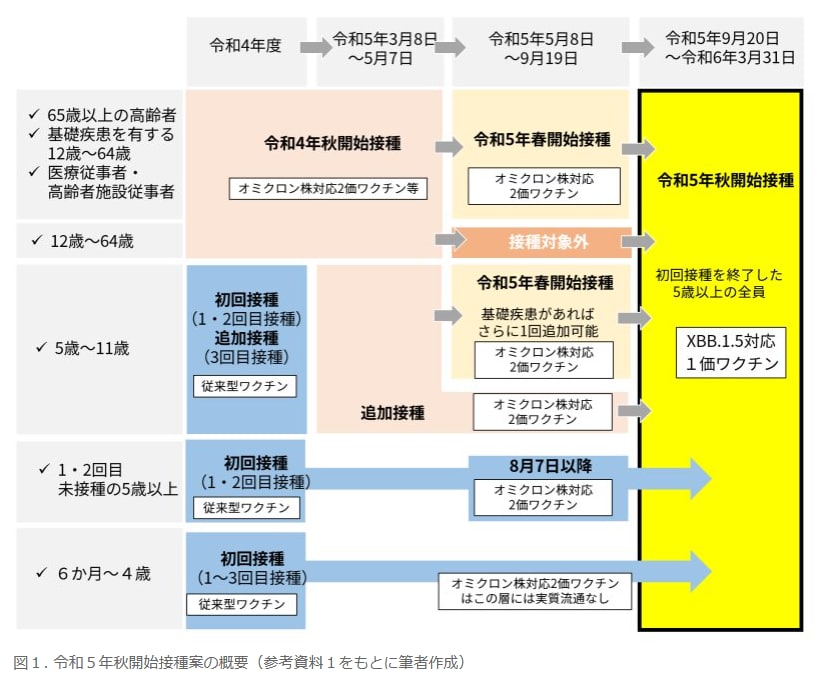

現在の「令和5年春開始接種」では、基礎疾患のない12~64歳の人は新型コロナワクチンの接種対象外で、前回の接種からかなり間が空いてしまっていることから、不安に思われている方も多いかもしれません。さて、9月20日から「令和5年度秋開始接種」が開始されることが決定し、初回接種を終えたほぼすべての年齢が接種対象となります。

◆ リスクの高い人への努力義務・接種勧奨

これまで通り、65歳以上の高齢者、5歳以上の基礎疾患を有する人、その他重症化リスクが高いと医師が認める方場合については、予防接種法による「努力義務」や「接種勧奨」が適用されます。

「努力義務」とは、その対象となっている場合、接種を受けるよう努める必要があると定めたもので、「接種勧奨」とは、自治体が接種券を送付するなどの方法で接種を勧めることを定めたものです。

重症化リスクが高くない場合は、個々に接種を検討する形でよいかと思われます。ただ、下記に述べるように、オミクロン株対応でない従来株ワクチンのみの接種で終わっている人は、接種してもよいかもしれません。

「健康な人に対して接種勧奨を適用しない」ということが、「接種しないほうがよい」と誤認を招かないよう、報道にも配慮が必要です。

現在は、「令和5年春開始接種」がすすめられていますが、8月7日から初回接種であってもオミクロン株対応2価ワクチンの使用が可能になりました。現在流行しているのはXBB系統ですが、従来型ワクチンと比べるとオミクロン株対応2価ワクチンでは約7割の死亡予防効果が確認されています。

「令和5年秋開始接種」において使用されるワクチンは、さらに改変したXBB.1.5対応1価ワクチンの予定です。モデルナ社とファイザー社あわせて2500万回の契約がすでに済んでいます。

XBB.1.5対応1価ワクチンは、非臨床試験(マウスを用いた試験)において、XBB.1.5に対して現行2価ワクチンよりも高い中和抗体価を誘導することが報告されています。

従来株のワクチンのみの接種で終了している人は、現在流行しているオミクロン株XBB系統に対する防御効果は低い状況なので、接種のアップデートを検討ください。

努力義務・接種勧奨の有無にかかわらず、少なくとも令和6年3月31日までは、新型コロナワクチンは無料で受けられます。

・・・

しかし、令和6年4月1日以降は、特例臨時接種から定期接種に移行する可能性があり、インフルエンザワクチンなどと同じように一部自己負担が発生する可能性があります。

おおむね1年ごとに接種していくことが世界保健機関(WHO)の案として挙がっています。この優先度が高いのは、高齢者、重大な基礎疾患がある人、高度の肥満がある成人、免疫不全状態にある人、妊婦、医療従事者といったところです。

超高齢者や基礎疾患が多いなどのリスクがさらに高いと思われる集団では、6か月ごとの接種が望ましいとされています。

日本では、毎年2月頃に発表される北半球における次シーズンのインフルエンザワクチンの株を検討し、5~6月に型が決定されます。そして冬前に接種するといった感じです。新型コロナも今回のXBB.1.5対応1価ワクチンを皮切りに、冬前に年1回どちらも接種するといった形を、接種モデルとして提示できると分かりやすいですね。

・・・

メッセンジャーRNAワクチンは、新型コロナとインフルエンザの両方に適用可能な技術であるため、将来的には1本のワクチンで両方を予防できるなんて時代が来るかもしれませんね。