2024年夏、手足口病の流行が止まりません。

私が小児科外来の中で患者さんに説明している、

手足口病の基本事項を列記します;

・ウイルス感染症(エンテロウイルス※1)

・病名とウイルスは1:1対応ではないので、複数回罹る(1シーズンに2回罹患もあり得る)。

・大人は子どもの時に何回か罹って免疫があるので、罹りにくい。

・発熱は出ても1〜2日のみで、高熱が3日以上続くことはない。

・手(手掌)足(足底)に赤いブツブツが出現し、一部水疱化(※2)。口には口内炎。

・皮疹はかゆみ・痛みに乏しい(足底は歩くとき少し痛い)、口内炎は痛くてつらい。

・皮疹は約1週間で消えていく。

・皮疹が四肢に目立つタイプ(コクサッキーウイルスA6)は治癒後に一過性に爪が変形することがある(※ 3)。

・特効薬はなく、対症療法(口内炎に対するぬり薬など)のみ。

・隔離義務はないが、感染力がないわけでは無く、症状がなくなってからも感染力が数週間(2〜4週間)続くため、隔離期間が設定できないのが現実。

・「感染対策を取りながら、元気になったら集団生活に戻しましょう」という妥協案。

※ 1)コクサッキーA16(CA16)、CA6、エンテロウイルス71(EV71)などのエンテロウイルス。

※ 2)水疱内容物からの感染もありうる。水痘疹のように治癒過程で痂皮形成をすることはない。

※ 3)近年のコクサッキーA6による手足口病では、従来のHFMDと発疹の出現部位が異なり、水疱は扁平で臍窩を認め、これまでより大きいことや、手足口病発症後、数週間後に爪脱落が起こる症例(爪甲脱落症)が報告されている。

・・・今シーズンは非典型例が多い印象があります。

とくにヘルパンギーナと手足口病のオーバーラップ例が目立ちますね。

発熱とのどの痛みで発症し、

初期に受診すると喉の奥に口内炎ができていて「ヘルパンギーナ」と診断されます。

数日以内に解熱し、その頃に手足の皮疹に気づき、再度受診すると「手足口病」と診断されます。

「前回、“ヘルパンギーナ”と診断されたのですが・・・」

と怪訝な表情のご家族。

「誤診?」

いえいえ、そうではありません。

夏風邪(手足口病・ヘルパンギーナ)を発症するウイルスは、

エンテロウイルスという広い分類の中で共通し、

つまり複数の種類のウイルスが「手足口病」だったり「ヘルパンギーナ」を発症させ得るのです。

そしてこのエンテロウイルスはお腹の中で増殖してから症状を出すので、

お腹の症状(気持ち悪い、嘔吐、腹痛など)を伴いやすいのも特徴です。

ただ、冬に多いロタウイルス・ノロウイルス胃腸炎のように、

嘔吐下痢が激しくて脱水になる例は稀です。

さらに、エンテロウイルスは症状が治まった後も、

しばらくの間(子どもでは数週間)お腹の中にとどまり、

ウンチの中に排泄されるため、

感染力がしばらく続きます。

これが保育園で感染拡大がなかなか止められない理由です。

もし「感染力がなくなるまで登園禁止」というルールを作ってしまうと、

「手足口病・ヘルパンギーナと診断されたら3週間(〜1ヶ月)登園禁止」

となってしまい、しかし子どもは元気なので、現実的な措置とは考えられず、

隔離義務が作れないのが現実です。

手足口病に関する記事が目に留まりましたので、紹介します。

流行の原因として、

・コロナ禍の感染対策の影響で数年間流行がなかったため集団の免疫が低下

・コロナ後遺症としての免疫低下

の可能性を指摘していますね。

1つ目は肯けますが、2つめはどうなんでしょう?

それから、手足口病の原因ウイルスには、

“アルコールや石けんが効きにくい”ことも指摘しています。

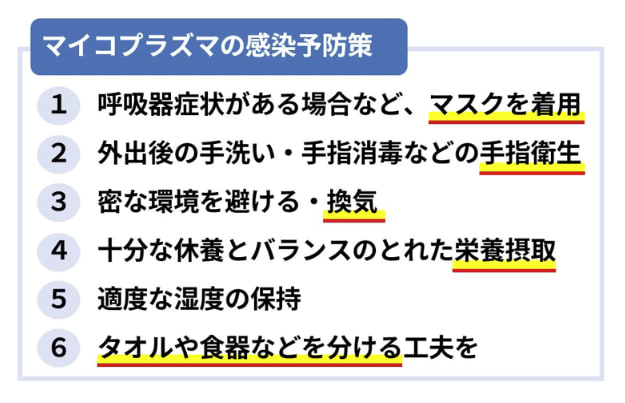

さらにポイントとして以下の事項を列挙しています;

1.どんなに感染対策を強化しても、手足口病の原因となるウイルスからの感染を、完全に防ぐことはできない。

2.一部の子どもは口腔病変が潰瘍(かいよう)化して口内炎を発症し、強い痛みを生じる。

3.手足口病は学校保健安全法に定められた感染症ではなく、法定の出席停止期間は存在しない。

■ 14週連続で増加「手足口病」で知っておきたいこと症状や治療法、感染対策について

上 昌広 : 医療ガバナンス研究所理事長

手足口病の流行が拡大している。

国立感染症研究所(感染研)によると、現時点で最新データである、6月24~30日の約3000の小児科を対象とした定点あたりの感染者数は8.45人で、14週連続で増加している。この時期の感染者数としては、過去10年で最多だ。・・・

▶ 手足口病が感染拡大する2つの理由

・・・この時期に手足口病が増えているのは、2つの可能性が指摘されている。

1つはコロナ禍で外出を自粛する人が増えたため、流行が抑制され、集団免疫が低下したからだ。その証左に2020、2021年には手足口病は流行せず、2022年も流行は小規模だった。

2つめの可能性は、コロナ後遺症として免疫力が低下する可能性だ。

手足口病に関する研究はないが、2023年5月、アメリカ・ケースウェスタンリザーブ大学の研究チームが発表した研究によれば、コロナに感染したことのある子どもが風邪ウイルスのRSウイルスに感染するリスクは、コロナに感染したことのない子どもの1.4倍だったという。同様の指摘は、他の研究グループからも報告されている。

▶ 手足口病はどんな病気か?

手足口病はその名の通り、口の粘膜、手、足に症状が出るウイルス性の感染症で、英語でも“hand,foot and mouth disease”となっている。

原因となるのはコクサッキーA16、コクサッキーA6、エンテロウイルス71などの胃や腸で増殖するウイルスだ。夏場に子どもを中心に流行することが多く、患者の過半数は2歳以下の乳幼児である。

それぞれのウイルスは、一度感染すると免疫を獲得するため、再感染することはない。ただ、コクサッキーA16に感染しても、ほかのコクサッキーA6やエンテロウイルス71に対する完全な免疫は獲得できないため、感染することがある。

一方、大人が手足口病を発症することは稀なため、学童期までに大半の子どもが、不顕性感染(感染していても症状が出ていない状態)を含め、すべての型のウイルスに感染していると考えられている。

手足口病は、一般的には軽症だ。感染すると3~5日の潜伏期間をおいて、口腔粘膜、手のひら、足の裏や甲などを中心に直径2~3 ミリの水疱ができる。約3分の2の感染者は発熱せず、発熱した場合でも、多くは38℃以下だ。水疱は3~7日程度で自然に消退する。

ただ、一部の患者は急性髄膜炎を合併し、重症化することがある。稀だが、急性脳炎を引き起こすこともある。エンテロウイルス71の感染が特に重症化しやすいといわれている。

1997年4~6月にマレーシアで大流行し、30人以上の死亡が報告されている。この翌年は東アジアでも手足口病が流行した。1998年2~12月には台湾で大流行し、78人の死亡が確認されている。マレーシアと台湾、いずれの流行もエンテロウイルス71が原因だ。

筆者が調べた範囲では、今回のわが国の流行に関して、感染研は流行中のウイルスの型を公表していない。

今年2~5月には台湾の新北市で手足口病が流行したが、感染者からエンテロウイルス71が検出されている。感染研は流行中の手足口病のウイルスを同定しているだろうから、このあたりの情報は公開すべきであろう。

このように書くと、手足口病を恐ろしい感染症と感じる方もいらっしゃるだろうが、あまり心配しなくていい。前述したように、ほとんどは軽症だ。手足口病に対する抗ウイルス薬は開発されておらず、治療には解熱薬や痛み止めなどを用いる。

▶ 手足口病の対策「3つのポイント」

では、手足口病とどう付き合えばいいのか。3つの点を強調したい。

1つめのポイントは、「どんなに感染対策を強化しても、手足口病の原因となるウイルスからの感染を、完全に防ぐことはできないことを認識すべき」(高橋医師)だ。

・・・

高橋医師がこのように感じるのは、手足口病のウイルスの構造に起因する。手足口病の原因ウイルスは、インフルエンザウイルスや新型コロナウイルスが有するエンベロープ(ウイルス粒子を囲む膜のようなもの)を持たない。エンベロープは脂質二重膜でできているため、アルコールやせっけんで破壊できる。だからこそインフルエンザや新型コロナの流行期には、アルコール消毒やせっけんでの手洗いが推奨される。

だが、手足口病については、このような効果は期待できない。

もちろん、一般的な感染対策として手洗いは有効だ。水流でウイルスを洗い流せるからで、筆者も手洗いの励行をおすすめしたい。また、手足口病は飛沫感染でもうつるため、マスクやうがいも一定の効果はあるだろう。

それでも、限界があることを認識しておこう。周囲に手足口病にかかった子どもがいても、それは感染対策が不十分だったためではない。感染者に落ち度はない。また、手足口病をおそれて、感染を予防するため、保育園や幼稚園を休ませたり、人混みを避ける必要はない。

手足口病のウイルスに感染した場合、症状が治まっても、便からのウイルスの排泄は1カ月程度続く。どんなに清潔にしても完全に予防はできないと考えたほうがいい。

第2のポイントは、一部の子どもは口腔病変が潰瘍(かいよう)化して口内炎を発症し、強い痛みを生じることだ。重症例では唾液が飲み込めず、よだれが多くなる。

高橋医師は、「塩からいものや酸っぱいもの、温かいものは痛みの感じ方を強めるので、できるだけ避けたほうがいい。自分が口内炎になったときを思い出して、薄味のお粥を作り、冷ましてからあげてほしい」と言う。

▶ 登校再開のタイミングは?

最後のポイントは登校再開のタイミングだ。

わが国では一部の感染症に対し、学校保健安全法で出席停止の期間を定めている。例えば、インフルエンザは発症した後5日を経過し、かつ解熱後2日(幼児で3日)を経過するまで、麻疹は解熱後3日を経過するまで、学校に行けない。

手足口病はどうかというと、学校保健安全法に定められた感染症ではなく、法定の出席停止期間は存在しない。明確な基準がないためだろうか、多くの保育園や幼稚園が、回復した子どもを再登園させる際に「担当医から登園許可証をもらってくるように」と求める。彼らは、「周囲に伝染させるおそれがないこと」を医師に保証させようとする。

これは間違った対応だ。理由は前述したように、手足口病を患った子どもは、症状がとれても長期間にわたりウイルスを排出するからだ。数週間も出席停止にするのは現実的ではない。また、不顕性感染者がいるのだから、症状がある人や回復して間もない人だけを出席停止にしても感染拡大は防げない。

幸い、症状が改善すると、排出するウイルス量も減少する。周辺に感染を拡大するリスクは低下する。登園再開のタイミングは、本人の体調が回復したときだ。その時期は感染の重症度により、個人差もあるだろう。不安な保護者は具体的な時期について、かかりつけの小児科医に聞けばいい。

以上、手足口病について、筆者が重要と考えるポイントをご紹介した。手足口病は麻疹やインフルエンザ、新型コロナように「封じ込め」はできない。しかし、感染してもほとんどは軽症ですむ。感染は避けては通れないことを認識し、感染対策を十分に講じつつも、あまり心配せず、鷹揚に対応すればいいだろう。

<参考>

(

(