夏にもかかわらず新型インフルエンザの感染者数が急増しています。これから秋~冬にかけて、新型インフルエンザの大流行が心配されている中で、新型ワクチンワクチンの不足が心配されています。

日本でワクチンが広く出回るのは11~12月になりそうですが、このころ新型インフルは流行の最中だと考えられ、予防には間に合わない可能性があります。

初期段階では限られた量しかワクチンが利用できない可能性があり、誰にワクチンを優先的に接種するかが問題になっています。

****** 毎日新聞、2009年8月20日

新型インフル 妊婦や若年層の接種が争点に

ワクチン順位

国内で新型インフルエンザワクチンの接種を巡る議論が始まった。海外でも重症化のリスクが高い人や医療関係者に優先的に接種する方向で議論が進んでいるが、国内では新型の重症化のリスクが高いとされる妊婦や、若年層への接種が議論の争点になりそうだ。

世界保健機関(WHO)が7月に出した勧告では、新型のワクチンについて「必要な医療体制を維持するため」として、優先順位の筆頭に医療従事者を挙げた。その上で妊婦や慢性的な持病がある生後6カ月以上の人などを考慮するよう提案した。しかし、国内で安全性に対するデータの蓄積が不十分だとして、国は妊婦に季節性インフルエンザのワクチン接種を勧奨していない。また、若年層については、季節性ではあまりみられない入院例が相次いでいるため、「ワクチンで発症数を抑えなければ、現場の医療機関がパンクする」との懸念が出されている。しかし若年層を接種対象に含めれば必要なワクチンの量が大幅に増えるため、輸入の是非も含めて確保策が議論になる。

一方、米疾病対策センター(CDC)は「初期段階では限られた量しかワクチンが利用できない可能性がある」として妊婦▽6カ月未満の乳児の同居者▽患者と接する医療従事者▽6カ月~4歳の小児▽5~18歳までの慢性の持病を持つ小児--の優先接種を勧告した。さらに65歳以上の高齢者は新型の感染リスクが若者より低いとして、「若年者への供給が満たされたときに65歳以上に提供すべきだ」と指摘している。

この他、独や韓国は警察、消防、救急隊員も対象者に挙げた。【江口一】

(毎日新聞、2009年8月20日)

****** 時事通信、2009年8月20日

ワクチン優先順位、来月にも決定

医師や患者団体が議論-厚労省

厚生労働省は20日、医師や患者団体関係者による「新型インフルエンザワクチンに関する意見交換会」を開き、ワクチン接種の優先順位について議論を始めた。政府対策本部の専門家諮問委員会などにも意見を求め、来月にも優先順位を決める見通し。接種は10月以降になるとみられている。

出席者は「死亡者を減らすことが目的」として、呼吸器疾患や糖尿病などの持病がある重症化リスクが高い人を優先すべきとの意見でおおむね一致。感染者の治療に当たる医師や看護師を優先すべきとの声も相次いだ。

(時事通信、2009年8月20日)

****** J-CASTニュース、2009年8月20日

新型インフルワクチン不足

大流行の時期に間に合わず?

これから秋冬にかけて、新型インフルエンザの大流行が心配されている中で、ワクチン不足が心配されている。日本で広く出回るのは11~12月になりそうだが、このころ新型インフルは流行の最中だと考えられ、予防には間に合いそうにない。さらに、ワクチンの数が足りないとなると今度は、誰にワクチンを接種するかも問題になってきた。

ワクチンの数が足りず、接種の優先順位が問題に

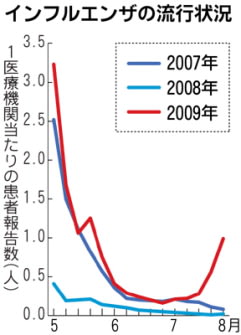

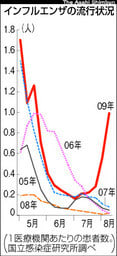

新型インフルエンザの国内感染者が2009年7月に入り、急増した。中高生の集団感染が続々と報告され、3人の死者も確認された。舛添要一厚労相は8月19日の記者会見で、国立感染症センターがまとめた資料をひきあいに、インフルエンザは本格的な流行期に入ったことを話した。

舛添厚労相はさらに、インフルエンザ対策として、症状の重症化を防ぐ効果が期待されるワクチンを、「5300万人分を用意したい」とした。しかし、国内で年内に製造できるのは1400万~1700万本。輸入によって2000万本を確保することも打ち出しているが、それでも「5300万人分」には届かない。

もっとも、ワクチンに関しては当初、2500万本が生産可能と試算していたが、ウィルスの増殖能力が予想よりも低かった。そのため、7月3日の記者会見で、年内生産量を1400万~1700万本に下方修正した経緯がある。

ワクチンの数が現実的に足りないとなると今度は、誰にワクチンを接種するかも問題となる。厚労省では8月20日、意見交換会を開き、ワクチン接種の優先順位について検討した。意見交換会に出席した専門家らの間では、医療従事者や持病のある人、妊婦、幼児への優先を求める声が多かったという。

これに対して、新型インフルエンザに詳しい、けいゆう病院(神奈川県横浜市)の菅谷憲夫小児科部長は、「(ワクチンは)世界的にいっても十分な数は間に合わないだろう」と指摘する。メーカーの生産能力の上限もあるが、安全性や有効性において万能というわけではない。頼りすぎるのもよくないだろう、とする。輸入するにしても、世界中で必要としているため、日本だけが買うわけにもいかない事情もある。

くわえて、ワクチンが増産され、日本で広く出回るのは11~12月になりそうだ、とする。その頃には、新型インフルエンザは流行の最中だと考えられ、予防には少し遅い。

「タミフルは十分な量がある。不足の心配はない」

しかし、インフルエンザの際に処方される、抗ウィルス薬タミフルには十分な備蓄がある。厚労省の結核感染症課によると、国と自治体のタミフルなどの備蓄量、流通量をあわせると、8月現在では4900万人分がある。国では、国民の45%(5700~5800万人分)を目標に準備を進めており、メーカー側にもさらなる協力依頼を要請しているという。

そのため、菅谷部長も、「タミフルには十分な量が備蓄されている。不足する心配はない」と話す。秋から冬にかけて流行すると見られている新型インフルエンザでは、日本の場合、2500万人~3800万人と見積もられており、備蓄分を勘案すれば十分というわけだ。

インフルエンザの感染が疑われた場合、「きちんと治療を受けましょう」と菅谷部長は呼びかける。一部では「弱毒型」とも伝えられているが、これは症状が軽いというわけではないと指摘する。そのため、決して油断はできない。菅谷部長は、健康な成人でも症状が重くなるケースも報告されているため、感染の際は、きちんとした治療を受けることが重要だと繰り返した。

(J-CASTニュース、2009年8月20日)

****** 毎日新聞、2009年8月20日

新型インフルエンザ:「本格流行」

重症化防止が焦点

持病持ち、妊婦は要注意

厚労省喚起

国内の新型インフルエンザ発生が広がり、糖尿病などの持病を持つ死亡例や重症例の報告が相次いだ。一方で、入院例では健康な人や未成年などの患者が大半を占めることが改めて確認され、厚生労働省は「誰もが重症化のリスクを持つ」と警戒する。

「重症化防止に焦点を置いて対策を進めないといけない」。19日夕に会見した厚生労働省の中嶋建介・感染症情報管理室長は強調した。新型インフルエンザ患者が増え、死亡例や重症例の報告が相次いでいるからだ。

国内で19日までに報告された死亡例は、腎不全で透析をしていたり、血液のがんを患うなど持病を持つ患者だった。世界保健機関も糖尿病、心臓疾患などの持病を持つ人や、妊婦を重症化のリスクが高いと指摘している。感染を防ぐ免疫力が落ちているからだ。

国内に予備群を含め、2210万人いると推測されている糖尿病患者の場合、血糖値が高くなるにつれ、免疫をつかさどる血液中の白血球の増殖能力が落ちる。堀田饒(にぎし)・中部労災病院長は「糖尿病患者は血糖値が高いほど、感染症に対する抵抗力が落ちる。予備群も高齢だったり、腎臓病を併発すると感染症にかかりやすく重症化しやすい」と注意を呼びかける。

また、国内で透析を受けている患者は約26万人。透析を受けているような腎不全の患者は毒素が排出されにくいので、免疫機能が影響を受け、体内でウイルスや細菌に対抗する「抗体」を作り出す能力が落ちる。菱田明・浜松医科大教授(腎臓内科)は「インフルエンザが流行していても、患者は透析をやめられない。手洗いなどの感染予防を徹底し、発症の疑いがあれば早期治療を受ける必要がある」と指摘する。

妊婦は、胎児に対して拒絶反応を起こさないよう免疫力が低下するのでリスクが高くなる。日本産科婦人科学会は、妊娠中や授乳中の女性への呼びかけで、38度以上の発熱などインフルエンザのような症状があれば、かかりつけ産婦人科医を直接訪れるのではなく、地域の一般病院にあらかじめ電話をしてなるべく早期に受診するよう訴えている。

症状ある人、感染防止を--厚労相

国内で新型インフルエンザのために入院した患者の8割近くが未成年だったり、6割は持病を持っていない健康な人だった。厚労省は「健康な若者の重症化は海外でも報告されており、国内でも今後も起こりうる」として、医療機関に注意を促す方針だ。

舛添要一厚生労働相は19日、感染者が急増すると医療機関が重症患者に対応できなくなる恐れもあるとして、患者数のピーク値を抑えることが重要だと指摘。症状が出た人に対し、マスク着用、外出の自粛、人にせきやくしゃみをかけない「せきエチケットの徹底」を呼びかけた。【江口一、永山悦子、河内敏康】

マスクやうがい薬、対応急ぐ関連業界

新型インフルエンザの「本格的流行」を受け、対策用品を製造、販売する関連業界も対応を急いでいる。

全国でドラッグチェーンを展開するコクミン(大阪市)では、新型インフルエンザによる日本初の死亡が確認された15日以降、マスクの販売が急増した。

「下火だった6~7月から一転。国内感染が拡大した5月ほど爆発的ではないが、ほとんど売れない例年の8月と比べると数倍の売れ行き」という。全国約900店舗を展開するマツモトキヨシも、一部店舗でマスクやハンドソープ、うがい薬などを集めた「ウイルス対策コーナー」を開設した。5月はマスクなど関連商品の品切れが相次いだが「今回は流行が予想される秋に備え、大量仕入れをしており、品切れの心配はない」(コクミン)としている。

一方、製薬会社やマスクメーカーは、品薄に陥った5月以降、フル生産を続けている。立体型マスクを販売するユニ・チャームは、土日や盆休み返上で工場を24時間操業、前年比3倍の生産態勢を取る。大正製薬は6月、マスクと手指消毒用ハンドジェルが品薄になったため、製造委託先に増産を要請。8月上旬までに今冬分の在庫を確保した。だが「予測できない需要が発生した場合、品不足になる恐れもある」(大正製薬)ため、増産態勢は解除しないという。

治療薬「タミフル」をスイスのロシュグループから輸入する中外製薬は、政府備蓄用として1~6月に500万人分を調達。さらに7~9月に830万人分を追加供給する。

都道府県にも11年度末までに1330万人分を順次届けるが、前倒し要求が出ており「輸入から出荷までの期日短縮に努力する」としている。【坂井隆之、窪田淳、和田憲二】

都市圏で目立つ集団感染

厚生労働省が新型インフルエンザの集団感染数を都道府県から報告を受け始めた7月20日から今月16日までの約1カ月で、全国の集団感染の累計は1734件に上っている。都道府県別では、沖縄が217件と突出して多く、都市圏の大阪184件、東京160件が目立っている。

同省は、学校や社会福祉施設などで7日以内に2人以上の疑い例が出た場合などに集団感染として報告するよう求めている。沖縄で多い理由ははっきりしないが、同省は「熱帯に近いところでは、季節を問わず流行する傾向がある」と説明する。人口密集地に多い傾向はあるが、当初患者数が多く報告された兵庫が比較的に少ないなど、地域によってばらつきがある。【清水健二】

(毎日新聞、2009年8月20日)

****** NHKニュース、2009年8月21日

厚労省 医療態勢を全国調査へ

新型インフルエンザが本格的な流行に入ったとみられることから、厚生労働省は、全国の都道府県を対象に、人工呼吸器の配備状況など、重症患者の増加に備えた医療態勢を調査することになりました。

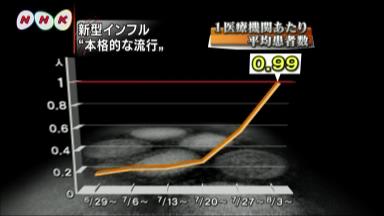

厚生労働省によりますと、今月9日までの1週間に医療機関を受診した新型インフルエンザの患者は全国で6万人に上ると推計され、本格的な流行に入ったとみられるということです。先週末から今週にかけては、沖縄県と神戸市、それに名古屋市で、新型インフルエンザの感染者が死亡したほか、重症になる患者も相次いでいます。このため厚生労働省は、感染がさらに広がれば、今後、重症の患者が増えるおそれもあるとして、全国の都道府県を対象に、医療態勢の実態調査を行うことになりました。調査では、各都道府県にある人工呼吸器の台数や治療にあたる医師の態勢、それに重症患者を受け入れる集中治療室のベッド数などについて調べる方針です。また万一、患者が急増して人工呼吸器や病院のベッドが足りなくなった場合の対応方法についても確認したいとしています。厚生労働省は、来週にも調査を始めて現状を把握したうえで、医療態勢の強化を進めることにしています。

(NHKニュース、2009年8月21日)

****** NHKニュース、2009年8月21日

治療薬の供給整備や開発急ぐ

新型インフルエンザが本格的な流行に入ったとみられるなか、製薬会社は、治療薬の供給体制を整えるとともに、国産の新しい治療薬の来年度中の販売を目指して開発を急ぐ方針です。

今回の新型インフルエンザには「タミフル」と「リレンザ」という海外メーカーが開発した2種類の治療薬が効くとされ、政府や都道府県が備蓄を進めています。このうち、「タミフル」の日本での販売を行っている「中外製薬」は、政府の備蓄用として、すでに1850万人分の供給を済ませていますが、さらに、来月までに830万人分を追加で供給する計画です。また、「リレンザ」を製造販売するイギリスの製薬会社「グラクソ・スミスクライン」の日本法人は、ことしの医療機関向けの供給量を去年の実績の340万人分よりも大幅に増やす方針です。一方、インフルエンザの治療薬は2種類に限られていることから、国産の新しい治療薬の開発が急がれており、「第一三共」と「塩野義製薬」はすでに最終段階の臨床試験を終え、国の承認を得たあと、来年度中の日本での販売を目指す方針です。このように製薬各社は新型インフルエンザが大流行する事態に備えて、治療薬の供給体制の整備や開発を急ぐことにしています。

(NHKニュース、2009年8月21日)

******NHKニュース、2009年8月20日

マスクの売れ行き 再び急増

新型インフルエンザが本格的な流行に入ったとみられるなか、スーパーやドラッグストアなどでは感染を防ごうとマスクなどを買い求める人が再び急増しています。

千葉県・船橋市にある大手スーパーでは先週後半からマスクやうがい薬などを買い求める人が急増していることから、今週に入り、専用の売り場を設けました。例年、夏場はマスクの販売が伸びませんが、ここにきて去年の5倍から6倍の売れ行きになっているということです。マスクを買いに来た主婦は「新型インフルエンザのことはしばらく忘れていたが、最近、問題になっているのでマスクを買い足そうと思います。小さな子どもがいるのでとても心配です」と話していました。ことし5月に日本でも新型インフルエンザの感染が確認された際には、全国的にスーパーやドラッグストアなどの店頭でマスクが品切れとなるケースが相次ぎました。イトーヨーカ堂船橋店の三浦健太郎マネジャーは「先週からマスクを店頭に並べると客が次々と買っていくのですぐになくなってしまう。仕入れが非常に難しいのでサイズがそろいにくく、今後子ども用などは足りなくなることも考えられる」と話していました。一方、マスクメーカー各社はことし5月に、新型インフルエンザが流行した際に店頭で商品がなくなる事態が起きたことから、生産設備などを増強し、十分な供給体制を整えたとしています。

(NHKニュース、2009年8月20日)