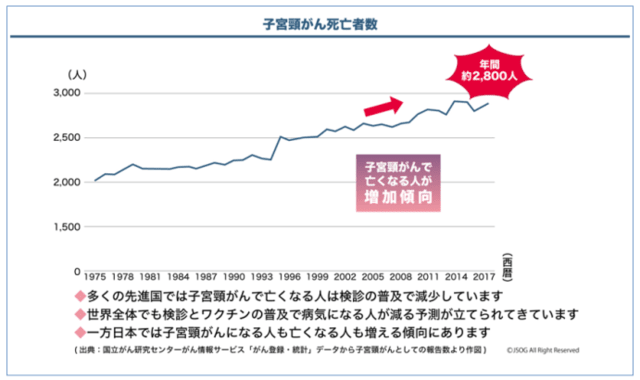

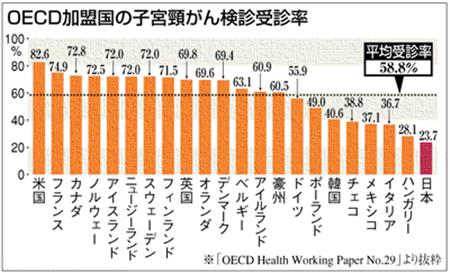

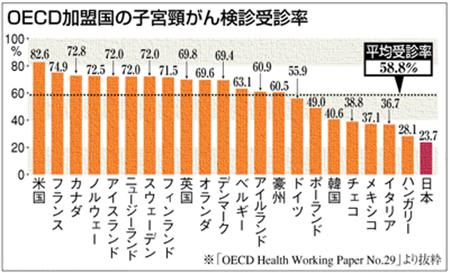

子宮頸がんはヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンと子宮頸がん検診(細胞診)で予防できるがんです。世界では子宮頸がんの排除に向けて15歳までにワクチン接種率90%を目指した活動が始まっています。それに対して、日本では平成25年4月に定期接種化されたものの、わずか2カ月後に厚生労働省は接種勧奨を差し控えるという発表をしました。その後も定期接種は継続し、小学校6年生〜高校1年生相当の女子は公費(無料)で接種できるにもかかわらず、かつて約70%だった接種率は0%近くまで激減してしまいました。このため、世界全体では子宮頸がんの罹患数も死亡数も減少してますが、日本では罹患数・死亡数とも近年漸増傾向にあります。

2017年6月、WHOワクチンの安全性に関する委員会は、HPVワクチンの安全性に関して評価を行い、疼痛、運動障害を含む多様な症状との因果関係を示す科学的根拠はないと結論づけています。現在も続いている根拠のない主張の影響によってワクチン接種率が低迷するなど、真の害悪をもたらすことを懸念している、と繰り返し日本の現状に憂慮を示しています。

Global Advisory Committee on Vaccine Safety. 7-8 June 2017

https://www.who.int/vaccine_safety/committee/reports/June_2017/en/

各国のHPVワクチン接種プログラム対象女子の接種率

(ガーランドSM他 Clin Infect Dis, 2016; 63:519-527、厚生労働省定期の予防接種実施者数、MSD Connectより)

子宮頸がんについての基礎知識:

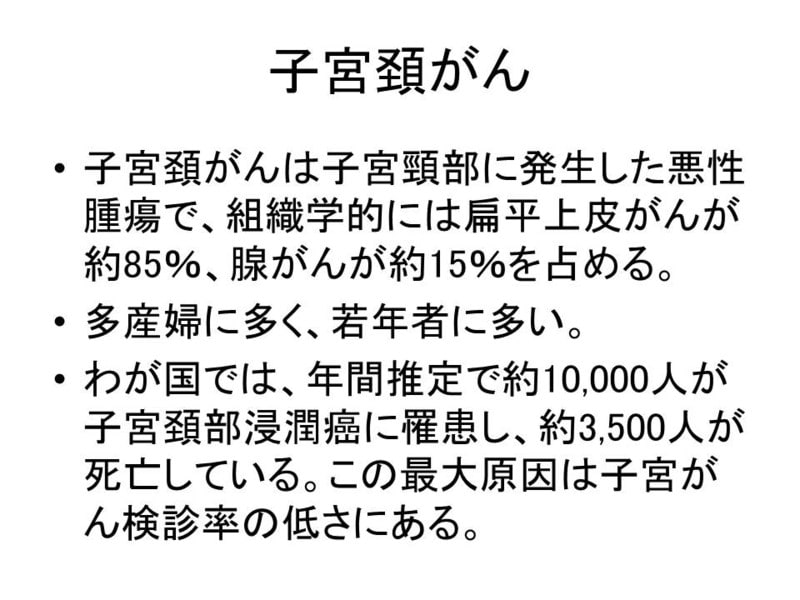

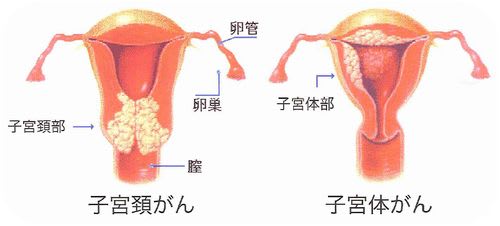

子宮がんは、子宮体部にできる子宮体がんと、子宮頸部にできる子宮頸がんに分類されます。

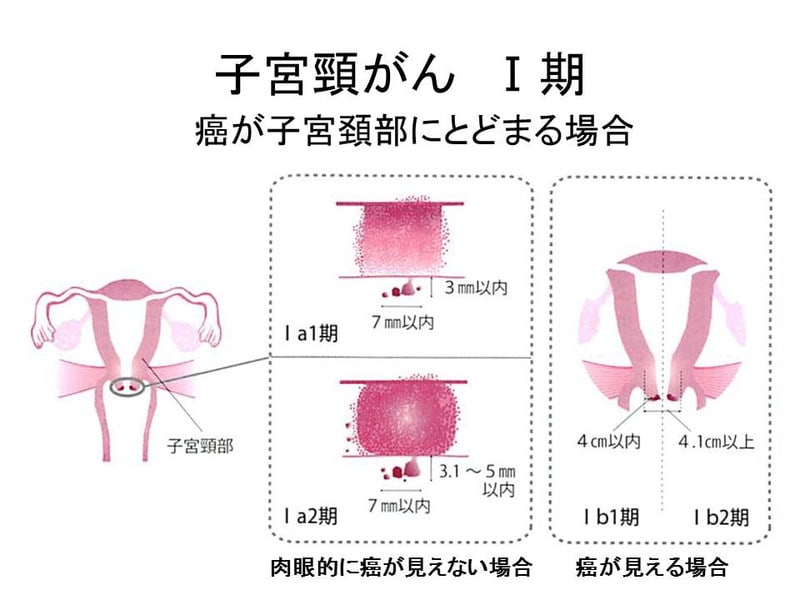

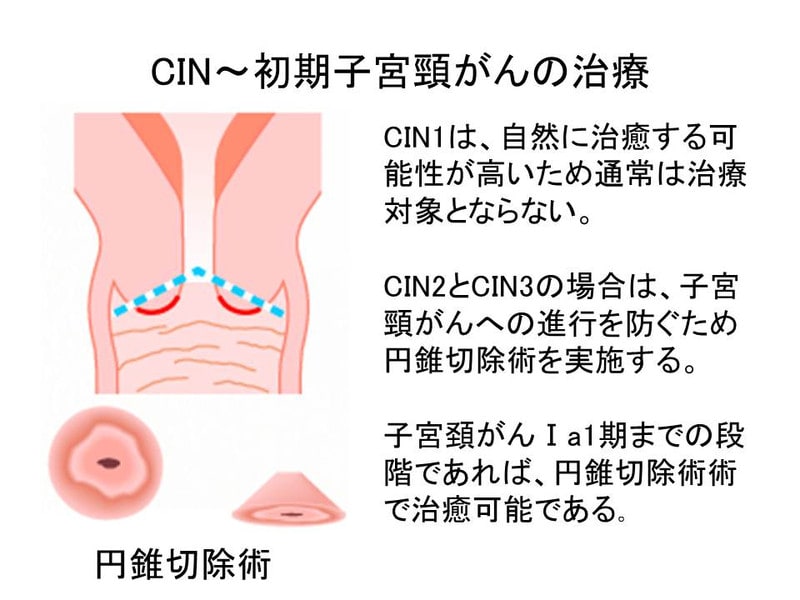

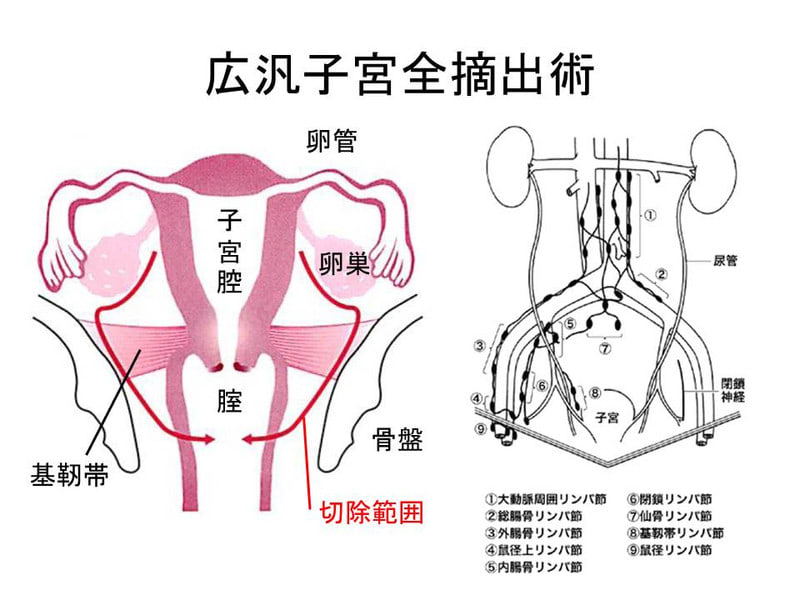

子宮頸がんは早期に発見すれば比較的治療しやすく予後良好ですが、進行すると治療が難しく予後不良となります。子宮頸がんの治療は、癌の組織型や広がり具合に応じて、円錐切除術、単純子宮全摘出術、広汎性子宮全摘出術、(化学療法併用)放射線療法などが行われます。子宮頸がん全体の治療後の5年相対生存率は76.5%(乳がん:92.3%、子宮体がん:81.3%、卵巣がん:60.0%)です。大事な子宮や卵巣機能、そして命を失わないために、HPVワクチンでのHPV感染予防と子宮頸がん検診での早期発見が重要となります。(国立がん研究センターがん情報サービス、がん登録・統計)

子宮頸がんの組織型は、扁平上皮がんと腺がんに大きく分けられます。扁平上皮がんが全体の7割程度、腺がんが2割程度を占めます。

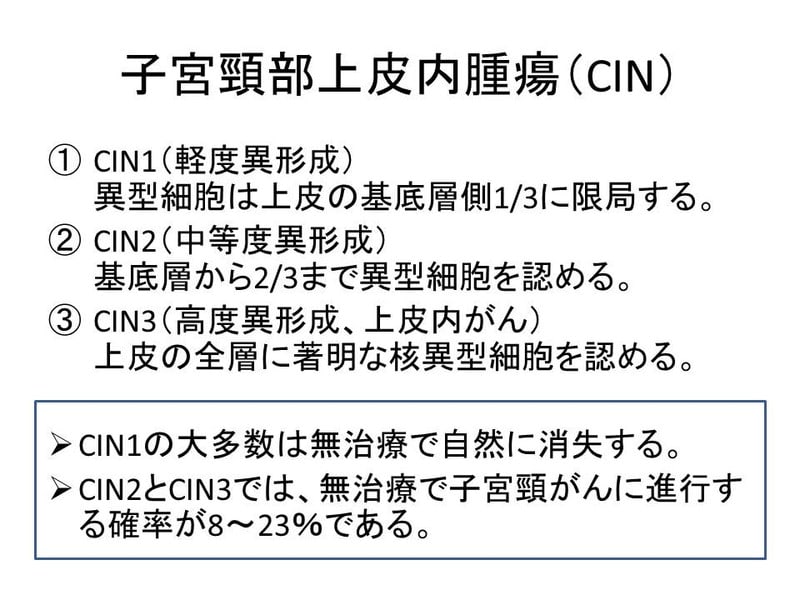

扁平上皮がんには、異形成と呼ばれる前がん状態(現状ではがんとは言えないががんに進行する確率が高い状態)が存在します。さらに異形成には3つの段階があり、軽度異形成(CIN1)、中等度異形成(CIN2)、高度異形成(CIN3)と進みます。扁平上皮がんでは、高度異形成(CIN3)と上皮内がん(CIN3)を前がん病変(悪性・良性の境界にある状態)としています。

扁平上皮がんの発生・進行のしかた

(国立がん研究センター・がん情報サービスより)

腺がんでは、上皮内腺がんを前がん病変としています。子宮頸がんの前がん病変では円錐切除術または単純子宮全摘術が必要になります。

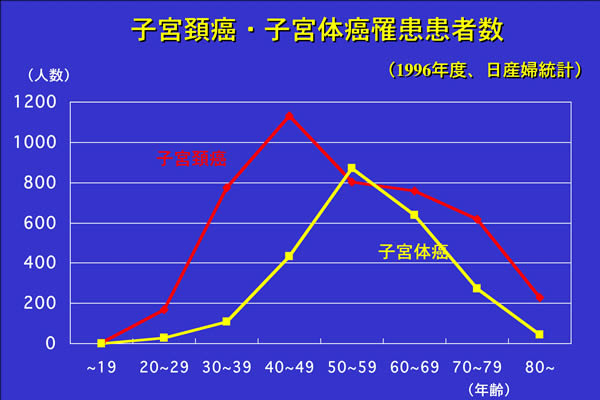

子宮頸がんは、日本全国で年間約11,000人が診断されます(上皮内がんを含まない)。子宮頸がんと診断される人は20歳代後半から増加して、40歳代でピークを迎え、その後横ばいになります。子宮頸がんと診断された人の治療では、広汎性子宮全摘出術または(化学療法併用)放射線療法などが選択されます。日本では今でも年間約2800人が子宮頸がんで死亡してます。世界全体では子宮頸がんの罹患数も死亡数も減少してますが、日本では罹患数・死亡数とも近年漸増傾向にあります。

(日本産科婦人科学会HPより)

(日本産科婦人科学会HPより)

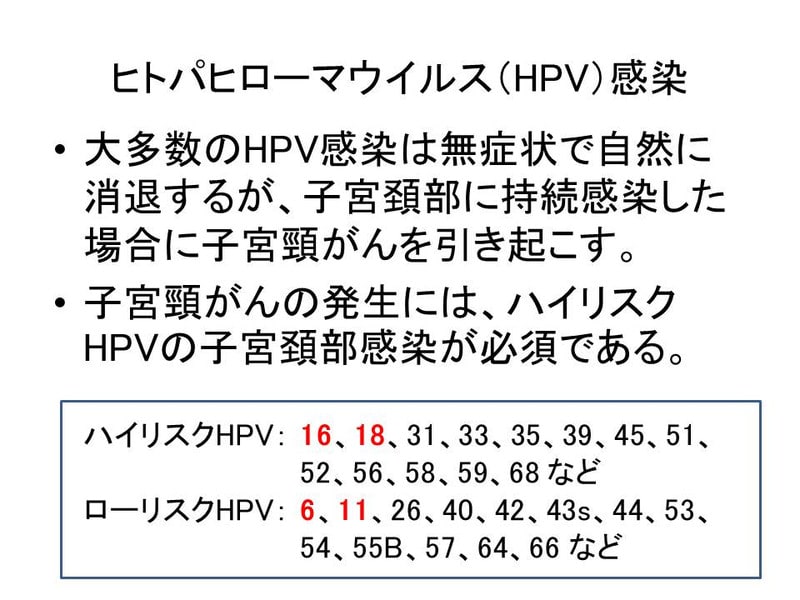

子宮頸がんの発生要因:

子宮頸がんのほとんどは ヒトパピローマウイルス(HPV)感染が原因です。HPVは100種類以上知られています。発見順に番号が振られているので重症度や頻度とは直接関係はありません。30~40種類が性的接触によって感染します。その中で、発がん性のある高リスク型(16、18、31、33、35、45、52、58型など約15種類)と、尖圭コンジローマなどのいぼの原因となる低リスク型(6、11型など)に分かれます。HPVはごくありふれたウイルスで、性的接触で性器だけでなく口や指などを介して男性にも女性にも感染します。コンドームを用いても完全に感染を防御することはできないといわれています。ほとんどの女性が生涯のうち一度はHPVに感染すると報告されています。HPVは性的接触で子宮頸部粘膜の細胞に感染し、細胞の変化(軽度異形成)を起こしますが、多くの場合は免疫の働きなどによってウイルスは排除されます。何らかの原因でウイルスが排除できずに持続的に感染を起こすと中等度異形成~高度異形成(前がん病変)となり、その一部が子宮頸がんに進行します。HPV感染が起こった女性のうち子宮頸がんを発症するのは0.1%程度と推計されています。

HPVワクチン:

日本国内で承認されているHPVワクチンは2価と4価の2種類があります。2価ワクチン(サーバリックス®)は子宮頸がんの主な原因となるHPV-16型と18型に対するワクチンです。一方、4価ワクチン(ガーダシル®)は16型・18型と、良性の尖形コンジローマの原因となる6型・11型の4つの型に対するワクチンです。これらワクチンはHPVの感染を予防するもので、すでにHPVに感染している細胞からHPVを排除する効果は認められません。したがって、初めての性交渉を経験する前に接種することが最も効果的です。現在世界の80カ国以上において、HPVワクチンの国の公費助成によるプログラムが実施されています。

なお、海外ではすでに9つの型のHPVの感染を予防する9価HPVワクチンが公費接種されています。日本でも、MSD株式会社は、2020年7月21付けで厚生労働省から、9価HPVワクチン(商品名:シルガード9®)の製造販売承認を取得したと発表しました。シルガード9® は、HPV-6、11、16、18、31、33、45、52、58の9つの型に対応した9価HPVワクチンです。これらの型のうちHPV-16、18、31、33、45、52、58の7つの型は、子宮頸がん、外陰がん、腟がんなどの原因となります。また、HPV-6、11型は尖圭コンジローマの原因の約90%を占めます。9価HPVワクチンは2014年12月に米国で承認されて以降、現在では世界で80カ国以上で承認されています。子宮頸がんに対するHPV型のカバー率は4価HPVワクチンが約65%に対し、9価HPVワクチンは約90%を示します。シルガード9®は薬価基準の適用外で、今後議論される予防接種法に基づく定期接種にどのように位置付けられるか、また、シルガード9®の登場を機にHPVワクチンの積極的な接種勧奨が再開されるか注目されます。

現時点で定期接種として認められているHPVワクチンはサーバリックス®︎とガーダシル®のみで、シルガード9 ®︎は任意接種となり自費になりますが、今は発売前で値段もまだ決まってないようです。発売時期は未定のようです。

産婦人科診療ガイドライン・婦人科外来編2020

CQ207 HPVワクチン接種の対象は?

Answer

1.最も推奨される10~14歳の女性に接種する。(A)

2.次に推奨される15~26歳の女性に接種する。(A)

3.ワクチン接種を希望する27~45歳の女性に接種する。(B)

4.子宮頚部細胞診軽度異常女性(既往を含む)には接種できる。(B)

5.原則的に、接種の可否を決めるためのHPV検査は行わない。(B)

6.妊婦には接種しない。(B)

※HPVワクチンは平成25年度から定期予防接種となり、小学6年生から高校1年までに相当する年齢(概ね12~16歳)の女子は市町村が契約する医療機関で無料(もしくは低額)にて接種を受けることができる。ただし厚生労働省では現在は積極的な接種の勧奨を一時中止している(2018年4月現在)。

産婦人科診療ガイドライン・婦人科外来編2020

CQ208 HPVワクチン接種の際の説明は?

Answer

以下の説明を含むこと。

1.2価ワクチン(サーバリックス®)、4価ワクチン(ガーダシル®)ともにHPV16型/HPV18型の感染を予防し、性交未経験の女性に接種した場合には子宮頸がんの60~70%の予防が期待できるワクチンであること。(A)

2.4価ワクチン(ガーダシル®)では、HPV16型/HPV18型に加えてHPV6型/HPV11型の感染も予防し、尖圭コンジローマの予防効果もあること。(A)

3.子宮頸がんやその前がん病変、既存のHPV感染に対する治療効果はないこと。(B)

4.性的活動の開始前に接種すると最も効果的であること。(B)

5.子宮頸がん検診の必要性。(B)

6.3回接種の接種スケジュールと費用。(A)

7.局所の疼痛・発赤・腫脹、頭痛、失神、ショックなどの主な有害事象発生の可能性。(A)

8.接種後に注射部位に限局しない激しい疼痛、しびれ、脱力などの異常が認められた場合には、ただちにかかりつけ医やワクチン接種医の診察を受けるように被接種者またはその保護者に予め伝えておく。(A)

参考Webサイト:

1)国立がん研究センターがん情報サービス、子宮頸がん

2)子宮頸がんとHPVワクチンに関する正しい理解のために、日本産科婦人科学会

3)子宮頸がん予防ワクチンQ&A、厚生労働省

4)シルガード9水性懸濁筋注シリンジ 添付文書

参考文献:

1)産婦人科診療ガイドライン・婦人科外来編2020、日本産科婦人科学会/日本産婦人科医会、2020

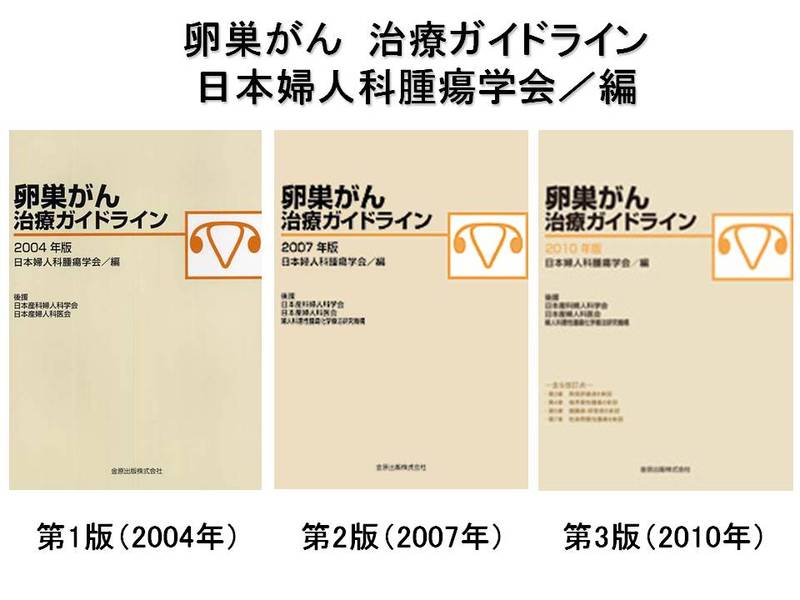

編集:日本婦人科腫瘍学会

後援:日本産科婦人科学会、日本産婦人科医会、婦人科悪性腫瘍研究機構、日本放射線腫瘍学会

第51回日本婦人科腫瘍学会学術講演会が福岡県久留米市のホテルマリターレ創世で開催されてます。学会会場内に設置された書籍販売コーナーで、「子宮頸癌治療ガイドライン」(2011年版)定価2940円が販売されてました。2011年11月30日発行で、正式に発行する前の学会場での先行販売とのことで早速購入しました。

****** 第2版序文

初版(2007年版)から4年が経過し、やっと改訂版(2011年版)の発刊にこぎつけました。初版の時も「子宮体癌治療ガイドライン」と同時に作業を開始したにもかかわらず1年長くかかりましたが、今回の改訂でも時間がかかってしまいました。これは、第一に子宮頸癌のエビデンスが蓄積されているとはいえ、エビデンスが一つ一つ連続して積み重なっておらず、各エビデンス間での比較が難しかったことによります。第二に、国内の治療法発達の歴史的背景の違いから、せっかく欧米で高いエビデンスがある領域であっても、それがそのまま国内の治療指針に適応とならなかったという点にも依存します。そのために初版作成にあたっては作成委員会内でも意見がなかなか集約せず、コンセンサスミーティングでも多くの意見が出されるなかでコンセンサスに至らないままの事項が残っておりました。今回の改訂に際しては、新たな項目は設けずに、最新のエビデンスを収集しながら国内の意見を再度集約することを目的としました。すなわち、初版を吟味しなおしてブラッシュアップするという方針で改訂作業を進めることとしました。そのために、できるだけ全国の大学やがんセンター、中核病院などで実地診療に携わっている専門家に作成をお願いしたいと考え、今回初めて作成委員を公募しました。また、初版で放射線腫瘍医側の意見を十分に反映できなかったのではないかという反省から、日本放射線腫瘍学会に事前に作成委員の推薦をお願いしました。

今回の改訂の主なポイントは以下の通りです。

1) 推奨グレードの変更

初版では推奨グレードがA、B、C、D、A’、Eの6段階になっていましたが、「子宮体がん治療ガイドライン2009年版」や「卵巣がん治療ガイドライン2010年版」に倣い、A、B、C1、C2、Dの5段階に変更しました。

2) 新FIGO進行期分類との関係

本ガイドラインの作成作業中にFIGO(International Federation of Gynecology and Obstetrics)の進行期分類が改訂されました。新分類では上皮内癌0期を除外することとなっていますが、0期は患者数も多く患者年齢も若年者が多いためにガイドラインに記述する意義は高いと判断し、従来通り0期に対する治療指針を示すこととしました。

一方、新分類でIIA期がIIA1期とIIA2期に細分類されました。それに伴い日本産科婦人科学会を中心とした「子宮頸癌取扱い規約」の改訂作業が急速に進み、本ガイドライン発刊時期からそれほど期間をおかずに発刊されることが明らかとなりました。そこで、本ガイドラインではIIA1期とIIA2期の細分類を採用しています。

3) 「子宮頸癌取扱い規約」との役割分担

「子宮頸癌取扱い規約」との役割分担という意味で、放射線治療の具体的な方法については本ガイドラインで詳述することとしました。

4) 腺癌関連のCQの取り扱い

子宮頸癌では腺癌単独での臨床試験がほとんど施行されていないことから、初版に設けていた腺癌単独の章は削除し、各進行期のなかで腺癌についても記述することとしました。

5) 妊娠合併症例の充実

子宮頸癌症例の若年化、妊娠出産年齢の高齢化という傾向から、妊娠に合併した子宮頸癌の取り扱いはますますその重要性を増しています。そのために、これに関連するCQを増やし詳細に治療指針を示すこととしました。

東日本大震災の年に、大変困難と思われた「子宮頸癌治療ガイドライン」の改訂版を世に出すことができましたことは、本書に関わったすべての人にとって大きな誇りとなるはずです。ガイドライン作成のまとめ役をしてきたものとして、改訂作業に携わっていただいたすべての皆様に深甚なる感謝を申し上げます。

2011年盛夏

日本婦人科腫瘍学会子宮頸癌治療ガイドライン検討委員会

委員長 八重樫伸生

副委員長 片渕秀隆

****** 目次

第1章 ガイドライン総説

第2章 0期とIA期の主治療

I 0期

総説

CQ01 上皮内癌に対して推奨される治療は?

CQ02 治療後に再発した場合、どのような対応が推奨されるか?

II IA期

総説

CQ03 IA1期に対して推奨される治療は?

CQ04 IA2期に対して推奨される治療は?

CQ05 単純子宮全摘出術後にup stageされてIB期(またはそれ以上)の癌がみられた場合、推奨される治療は?

III 0期・IA期の腺癌

総説

CQ06 上皮内腺癌に対して推奨される治療は?

CQ07 IA 期の腺癌に対して推奨される治療は?

第3章 IB期とII期の主治療

総説

CQ08 IB1・IIA1期(扁平上皮癌)に対して推奨される治療は?

CQ09 IB2・IIA2期(扁平上皮癌)に対して推奨される治療は?

CQ10 IIB期(扁平上皮癌)に対して推奨される治療は?

CQ11 IB・II期(扁平上皮癌)に対して術前化学療法(neoadjuvant chemotherapy;NAC)は推奨されるか?

CQ12 広汎子宮全摘出術の場合の骨盤神経温存術は推奨されるか?

CQ13 広汎子宮全摘出術の場合に卵巣温存は可能か?

CQ14 広汎子宮全摘出術の場合に傍大動脈リンパ節郭清の追加は推奨されるか?

CQ15 IB・II期の腺癌に対して推奨される治療は?

第4章 IB 期とII期の術後補助療法

総説

CQ16 推奨される術後補助療法は?

CQ17 術後再発リスク因子をもつ例に術後補助療法として放射線治療を行う場合、推奨される照射方法は?

CQ18 傍大動脈リンパ節領域への予防照射の適応は?

CQ19 維持療法として経口抗がん剤や免疫療法は推奨されるか?

第5章 III期とIV期の主治療

総説

CQ20 III・IVA期に対して放射線治療を施行する場合、放射線治療単独と同時化学放射線療法(CCRT)のいずれが推奨されるか?

CQ21 III・IVA期に対して同時化学放射線療法(CCRT)を施行する場合、推奨される薬剤は?

CQ22 III・IVA期に対して主治療前に施行する化学療法は推奨されるか?

CQ23 III・IVA期に対して手術療法は推奨されるか?

CQ24 IVB期に対して推奨される治療は?

CQ25 III・IV期の腺癌に対して推奨される治療は?

第6章 再発癌の主治療

総説

CQ26 前治療として放射線治療が施行されていない場合、骨盤内に限局した再発に対して推奨される治療は?

CQ27 照射野内再発に対して推奨される治療は?

CQ28 照射野外再発、あるいは放射線治療を施行していない場合の骨盤外再発に対して推奨される治療は?

CQ29 再発癌に対して全身化学療法は推奨されるか?

CQ30 再発癌に対して全身化学療法を行う場合、推奨されるレジメンは?

第7章 妊娠合併子宮頸癌の治療

総説

CQ31 妊娠に合併した0期に対して推奨される治療は?

CQ32 妊娠に合併したIA期に対して推奨される治療は?

CQ33 妊娠に合併した浸潤癌に対して推奨される治療は?

第8章 治療後の経過観察

総説

CQ34 治療後の経過観察として推奨される間隔は?

CQ35 治療後の経過観察において施行すべき検査項目は?

第9章 資料集

I 抗がん剤の有害事象一覧

II 子宮頸癌に用いることが多い抗がん剤と保険適用の有無

III 略語一覧

索引

****** 私見

医療従事者が患者さんのためによかれと思って最善を尽くしたとしても、必ずしも100%患者さんの期待通りの結果が得られるとは限りません。患者さんに対して、“我が国における現時点での標準医療”が提供されていれば、結果の善し悪しに関わらず、その結果を厳粛に受け入れるしかありません。

医療従事者は、職務として患者さんに関わる以上、“我が国における現時点での標準医療は何であるか?” を患者さんにきちんと説明して、現時点での標準医療を患者さんに提供できるように最大限の努力を払い続ける義務があります。もしも、自施設でそれが無理な状況であれば、標準医療を提供することが可能な施設に患者さんをただちに紹介する必要があります。

患者さん自身が、御自分の意思で標準医療を拒否し、自己責任において代替療法を選択した場合は、その結果責任を他人に押しつけることは難しいと思います。医療従事者が、現時点での標準医療を患者さんに提供する努力を怠って、エビデンスに乏しい代替療法を患者さんに押し付けて、その結果が不良の場合は、その医療従事者に対して結果責任が問われるのは当然だと思います。そこで、医学の全分野において、“現時点における標準医療は何か?” ということが、常に、非常に大きな問題となります。

最近刊行された産婦人科関連のガイドライン、取り扱い規約は以下の通りです。

・ 子宮頸癌治療ガイドライン(2011年版)

・ 卵巣がん治療ガイドライン(2010年版)

・ 子宮体がん治療ガイドライン(2009年版)

・ 絨毛性疾患取扱い規約第3版(2011年)

・ 産婦人科診療ガイドライン産科編2011

・ 妊娠高血圧症候群(PIH)管理ガイドライン2009

・ 日本版救急蘇生ガイドライン2010に基づく新生児蘇生法テキスト改訂第2版(2010年)

・ 産婦人科診療ガイドライン婦人科外来編2011

・ 子宮内膜症取扱い規約第2部治療編・診療編(第2版)2010年

・ ホルモン補充療法ガイドライン2009

etc.

自分の関わっている診療分野のガイドラインや取り扱い規約の最新版を常に熟読吟味して、科内でも周知徹底させる必要があると考えています。