本年度の研修医マッチングの結果が10月29日に発表されました。

研修医マッチングとは、国家試験に合格し医師免許を取った研修医が最初の2年間の臨床研修を受ける病院を決めるため、研修希望者と病院の双方が希望を出し、コンピューターで組み合わせる方式です。厚生労働省が2004年度から臨床研修を義務化した時に導入され、毎年10月に翌春の国家試験受験予定者を対象に実施されます。学生らは研修を受けたい病院を第1希望から順位を付けて登録し、病院側も面接などをもとに受け入れたい学生を選んで登録して、コンピューターで研修希望者と病院の組み合わせを決定します。

長野県の今年度の状況を見てみますと、全体のマッチ者数は125人で、昨年の111人よりも14人増えました。定員を満たしたフルマッチの病院も昨年の6病院から12病院に倍増しました。

当院も、今年は定員6人でマッチ者数6人と、何とか定員を満たすことができました。当院のマッチ者の中には、産婦人科志望の者も含まれてました。来年度から研修プログラムは大幅に変更されますが、当院のプログラムの場合は1年目で産婦人科研修が1か月間必修になっていて、2年目の研修はほとんど全期間が自由選択となっています。信州大学とのたすき掛けで当院で研修する研修医も1年目と2年目それぞれ数名づついる筈で、その中にも産婦人科志望の者が含まれている可能性がありますので、来年度からは1年目研修医と2年目研修医が、ほぼ常時、産婦人科研修をしていることになる筈です。また、来年度から当院での産婦人科後期研修を開始する予定の者もいます。若いスタッフが増えて、大勢の研修医たちと日々頑張っていける環境になれば、職場の雰囲気にも活気が出てきます。当院での臨床研修を選択してくれた若い医師たちががっかりしないように、研修医の指導には全力投球していきたいと考えています。

当院での2年間の初期研修を修了した研修医たちのその後の進路を見てみますと、人それぞれですが、やはり大学病院に移って後期研修を開始する者が最も多いです。当院に残って後期研修を開始する者も毎年何人かづついます。また、当院を巣立ってから何年かしてそれぞれの分野で立派に成長し、大学の医局人事で赴任して来て、現在は当院のスタッフとして活躍している者も多いです。研修医たちを単なる労働力として見るのではなく、長い目で彼らの成長を見守っていく必要があります。医師としての長いキャリアを積む最初の2年間を過ごす研修病院は、研修医自身が学びたいものを自由に思いきり学べるような研修環境であるべきだと思います。

長野県内のマッチ者数(計125人)の内訳

定員充足率83.3%(125/150)

信州大学医学部附属病院 49人(定員58人)

信大と県内関連病院の統一研修 35人(定員40人)

信大診療科自由選択研修 11人(定員14人)

信大産婦人科研修 1人(定員2人)

信大小児科研修 2人(定員2人)

県厚生連佐久総合病院 15人(定員15人)

長野赤十字病院 9人(定員9人)

相澤病院 8人(定員12人)

飯田市立病院 6人(定員6人)

諏訪赤十字病院 6人(定員6人)

県厚生連長野松代総合病院 6人(定員6人)

諏訪中央病院 4人(定員4人)

長野市民病院 4人(定員4人)

県厚生連小諸厚生総合病院 3人(定員3人)

県厚生連篠ノ井総合病院 3人(定員3人)

長野中央病院 3人(定員4人)

安曇野赤十字病院 2人(定員2人)

伊那中央病院 2人(定員2人)

県厚生連北信総合病院 2人(定員2人)

県厚生連安曇総合病院 1人(定員2人)

県立須坂病院 1人(定員2人)

波田総合病院 1人(定員2人)

県厚生連富士見高原病院 0人(定員2人)

国立病院機構長野病院 0人(定員2人)

佐久市立国保浅間総合病院 0人(定員2人)

市立岡谷病院 0人(定員2人)

****** 参考記事:

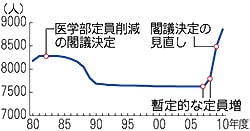

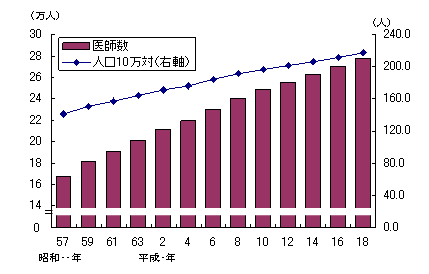

臨床研修の都道府県別来年度定員

10年度臨床研修の募集定員 地方大学病院の割合が初めて増加 マッチングで研修医の動き注視

****** 医療タイムス、長野、2009年10月30日

県内マッチ者は125人 マッチング、04年以降で過去最多

医師臨床研修マッチング協議会は10月29日、研修医のマッチング結果を発表した。2004年度の臨床研修制度から5年が経過したことから、今回は都市部での医師偏在といった課題を解消する狙いで、都道府県ごとの募集定員を設定するなど制度を見直した。県内でも実態に即した形でマッチング参加病院が6減の22、総定員数が54減の150となったが、マッチ者は125人となり、制度開始以降で最多だった04年度の118人を上回った。充足率は83.3%で、前年度より28.9ポイント上昇した。

定員を満たしたのは、県厚生連佐久総合病院(定員15人)、諏訪赤十字病院(同6人)、飯田市立病院(同6人)、長野赤十字病院(同9人)、県厚生連北信総合病院(同2人)、県厚生連小諸厚生総合病院(同3人)、県厚生連篠ノ井総合病院(同3人)、諏訪中央病院(同4人)、県厚生連長野松代総合病院(同6人)、長野市民病院(同4人)、安曇野赤十字病院(同2人)、伊那中央病院(同2人)の12病院。定員を満たした病院は、前年度の6病院から倍増した。

(中略)

信大病院は、総定員58人に対してマッチ者は49人(前年度比5人増)、充足率は84.5%。プログラム別では、「信大と県内関連病院の統一研修プログラム」(同40人)のマッチ者が35人、「信大診療科自由選択研修プログラム」(同14人)のマッチ者が11人、「信大産婦人科研修プログラム」(同2人)のマッチ者が1人、「信大小児科研修プログラム」(同2人)のマッチ者が2人だった。

(以下略)

(医療タイムス、長野、2009年10月30日)