<新譜CD情報>

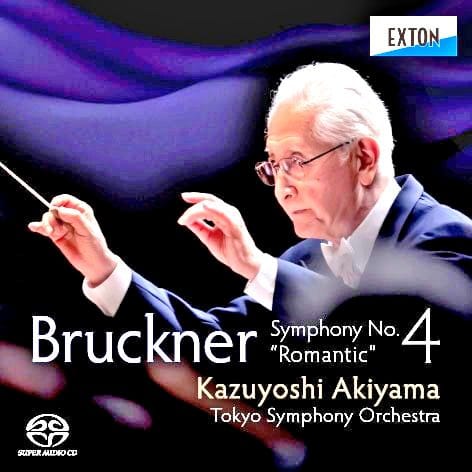

~秋山和慶 ”指揮者生活60周年記念” ブルックナー:交響曲 第4番「ロマンティック」(ライヴ録音盤)~

ブルックナー:交響曲第4番 変ホ長調「 ロマンティック」(1878/80年稿 ノヴァーク版)

指揮:秋山和慶

管弦楽:東京交響楽団

録音:2024年9月21日、東京・サントリーホール(ライヴ録音)

CD:オクタヴィア・レコード OVCL-00866

戦後日本のクラシック並びにオーケストラ界の発展に大きく貢献した巨匠、秋山和慶(1941年―2025年)。1964年東京交響楽団を指揮してデビュー、以来同楽団の音楽監督・常任指揮者として40年間、そして最後は同楽団の桂冠指揮者を務めた。このCDは、”秋山和慶指揮者生活60周年記念”東京交響楽団第724回定期演奏会のライヴ録音盤。

指揮の秋山和慶(1941年―2025年)は、東京都出身。桐朋学園大学音楽学部で学ぶ。1964年東京交響楽団を指揮してデビュー。バンクーバー交響楽団音楽監督(桂冠指揮者)、アメリカ交響楽団音楽監督、シラキューズ交響楽団音楽監督(名誉指揮者)を歴任。日本では、東京交響楽団音楽監督・常任指揮者(桂冠指揮者)、大阪フィルハーモニー交響楽団首席指揮者、札幌交響楽団ミュージック・アドバイザー・首席指揮者を歴任。さらに、広島交響楽団音楽監督・常任指揮者(終身名誉指揮者)、九州交響楽団桂冠指揮者、中部フィルハーモニー交響楽団芸術監督・首席指揮者を歴任。 第6回「サントリー音楽賞」(1974年)、「モービル音楽賞」(1996年東京交響楽団と受賞)、「紫綬褒章」(2001年11月)、「旭日小綬章」(2011年6月)、「文化功労者」(2014年)などを受賞(受章)。

指揮:秋山和慶

管弦楽:東京交響楽団

録音:2024年9月21日、東京・サントリーホール(ライヴ録音)

CD:オクタヴィア・レコード OVCL-00866

戦後日本のクラシック並びにオーケストラ界の発展に大きく貢献した巨匠、秋山和慶(1941年―2025年)。1964年東京交響楽団を指揮してデビュー、以来同楽団の音楽監督・常任指揮者として40年間、そして最後は同楽団の桂冠指揮者を務めた。このCDは、”秋山和慶指揮者生活60周年記念”東京交響楽団第724回定期演奏会のライヴ録音盤。

指揮の秋山和慶(1941年―2025年)は、東京都出身。桐朋学園大学音楽学部で学ぶ。1964年東京交響楽団を指揮してデビュー。バンクーバー交響楽団音楽監督(桂冠指揮者)、アメリカ交響楽団音楽監督、シラキューズ交響楽団音楽監督(名誉指揮者)を歴任。日本では、東京交響楽団音楽監督・常任指揮者(桂冠指揮者)、大阪フィルハーモニー交響楽団首席指揮者、札幌交響楽団ミュージック・アドバイザー・首席指揮者を歴任。さらに、広島交響楽団音楽監督・常任指揮者(終身名誉指揮者)、九州交響楽団桂冠指揮者、中部フィルハーモニー交響楽団芸術監督・首席指揮者を歴任。 第6回「サントリー音楽賞」(1974年)、「モービル音楽賞」(1996年東京交響楽団と受賞)、「紫綬褒章」(2001年11月)、「旭日小綬章」(2011年6月)、「文化功労者」(2014年)などを受賞(受章)。