花隈自治会館前に村上華岳の邸宅跡の碑と金山平三の旧宅跡の碑があります。

2015年8月13日に上記の石碑写真を撮りましたので紹介します。

上の写真は花隈自治会館の遠景です。

花隈自治会館の所在地は神戸市中央区花隈町17-17

Goo地図はこちら

上の写真は村上華岳の邸宅跡の碑です。

石碑には「村上華岳先生邸址」と書かれており金井元彦兵庫県知事の揮毫で

昭和41(1966)3月吉日に書かれた事が記されています。

村上 華岳(むらかみ かがく)先生についてWikipediaより引用紹介します。

一部加筆

村上華岳(1888年(明治21年)7月3日生 - 1939年(昭和14年)11月11日)は、

大正~昭和期の日本画家。

1888年(明治21年)、大阪(北区松ヶ枝町[1])に生まれる。本名は武田震一

(のち村上震一)。家庭の事情により幼い頃に実父母のもとを離れ、叔母の嫁ぎ先

である神戸の村上家に預けられて、神戸の尋常小学校(現こうべ小学校)に通った。

尋常小学校時代に描いた校長先生像は額装され掲示されていたそうです。

1901年(明治34年)、震一13歳の時には実父が死に、実母は再婚して行方知れずと

なり、少年であった震一が武田家の家督を継ぐこととなった。

3年後の1904年(明治37年)、武田家の廃家が許可され、震一は養父母の姓である

「村上」を名乗ることとなる。父方の祖母は、日本初の感化院とされる

「池上感化院」を自宅に設立した池上雪枝[2]。

華岳こと村上震一は、1903年(明治36年)から1907年(明治40年)まで

京都市立美術工芸学校に学ぶ。1909年(明治42年)には上級学校である

京都市立絵画専門学校(現:京都市立芸術大学)に入学して1911年(明治44年)

に卒業。卒業と同時に同専門学校研究科に進学、1913年(大正2年)に修了。

1908年(明治41年)から文展に出品を始めた。京都市立絵画専門学校の卒業制作

『早春』(のち『二月の頃』と改題)は京都の吉田山から銀閣寺方面を眺めた

田園風景を遠近法を用いて俯瞰的に描写したもので、1911年(明治44年)の

第5回文展で褒状を受けている。1916年(大正5年)には華岳にとって初の仏画

である『阿弥陀之図』が第10回文展特選となっている。

その頃神戸YMCAでインドの詩人タゴールに会い強く影響を受け肖像画も描いた。

中略

1923年(大正12年)には京都から今の兵庫県芦屋市に転居し、さらに1927年

(昭和2年)には神戸市花隈に転居している。

以後の華岳は京都の画壇とは距離を置きつつ、個性的な山水図や牡丹図、

水墨にプラチナ泥(でい)を併用した仏画などを残している。

華岳の描く仏や菩薩は1920年(大正9年)の『裸婦図』の系譜を引いており、

世俗性と精神性、妖艶さと聖性、官能美と悟りの境地という相反する要素が

不思議に調和している。華岳の仏画は20世紀の宗教絵画の最高峰と言って

過言ではないであろう。1939年(昭和14年)、喘息のため51歳で死去した。

村上華岳先生の作品などの画像 By Google

http://www.google.co.jp/search?q=%E6%9D%91%E4%B8%8A%E8%8F%AF%E5%B2%B3%E3%80%80&hl=ja&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4GGHP_jaJP439JP439&biw=1249&bih=504&site=webhp&prmd=imvnso&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=FjOSTtzYCqSbmQW0hcQe&sqi=2&ved=0CDwQsAQ

上の写真は洋画の巨匠金山平三先生の旧宅跡の碑です。

碑には「金山画伯旧宅之地」と書かれています。

金山平三についてWikipedia より引用紹介します。

金山 平三(かなやま へいぞう,1883年 (明治16年) 12月18日 -

1964年 (昭和39年) 7月15日)は、大正・昭和期の洋画家である。

1883年(明治16年)兵庫県神戸区(現在の神戸市中央区)元町通3丁目に金山春吉、

ひさの第四子として生まれる。1905年(明治38年) 9月東京美術学校

(現在の東京藝術大学)西洋画科本科に入学する。主任教授である黒田清輝らに

師事し、1909年(明治42年) 3月東京美術学校西洋画科を首席で卒業する。

4月には同校西洋画科研究科に進み助手となる。しかし1911年(明治44年) 2月15日付

で退学し神戸へ帰る。1912年(明治45年) 1月20日に日本郵船平野丸で神戸港を出発

して、パリに3月7日に到着する。28歳から31歳までの4年近くの間は、パリを拠点に

ヨーロッパ各地へ写生旅行に赴く。そして1915年(大正4年) 9月27日にパリを出発して、

10月3日マルセイユ港を出帆して11月に神戸港に到着、帰国して神戸市神戸花隈町

(現在の中央区花隈町)の自宅(1898年に転居)に戻る。

1945年(昭和20年) 3月17日の神戸大空襲で実家が罹災し、作品が焼失する。

5月には最上川をはさんで大石田(現在の山形県北村山郡大石田町)の対岸に位置する

北村山郡横山村に疎開する。

1961年(昭和36年) 6月には、最晩年の重要な支援者である故郷神戸の川崎重工業

株式会社に自選作品100点(翌年38点追加)の永久保管を願い出て、同社によって

嘱託として処遇されて、夫妻でのヨーロッパ再訪旅行(9月-12月)の機会を得る。

1964年(昭和39年) 6月に入院し、7月15日死去(享年81歳)。遺志によって本葬儀

は行われず、叙位・叙勲もすべて辞退している。

神戸市営追谷墓地に埋葬されている。

夫人の金山らく(旧姓:牧田)は、東京女子高等師範学校(現在のお茶の水女子大学)

を経て東北帝国大学理科大学を卒業。女性初の帝国大学卒業生であり、

東北帝国大学に在籍して数学研究を続けていた。1917年4月に平三と見合いをした。

これまで紹介してきた村上華岳の邸宅跡の碑と金山平三の旧宅跡の碑は

元々他の位置に設置されていたものを移設したもので元の設置場所は

中央区役所監修の中央区 神戸歴史トリップ MAPの元々の位置が記されて

いるので添付した。(下の写真)

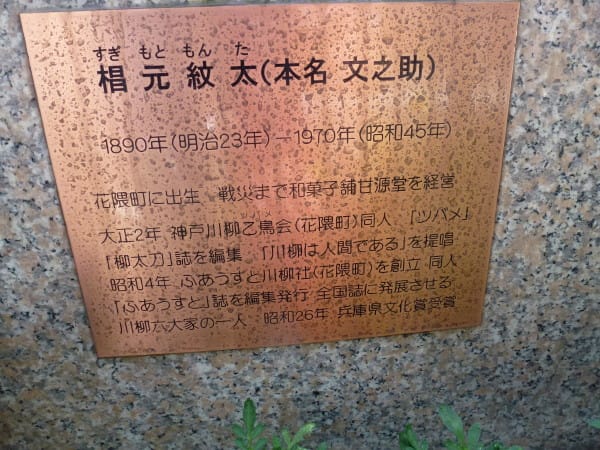

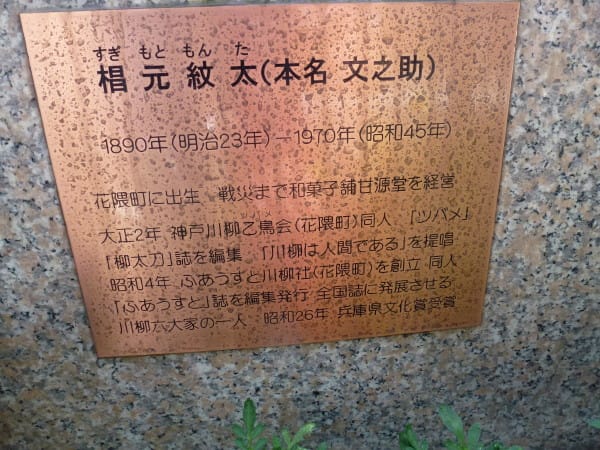

現地には椙元紋太(1890-1970)の川柳の歌碑が設置されていました。

(上の2枚の写真)

2015年8月13日に上記の石碑写真を撮りましたので紹介します。

上の写真は花隈自治会館の遠景です。

花隈自治会館の所在地は神戸市中央区花隈町17-17

Goo地図はこちら

上の写真は村上華岳の邸宅跡の碑です。

石碑には「村上華岳先生邸址」と書かれており金井元彦兵庫県知事の揮毫で

昭和41(1966)3月吉日に書かれた事が記されています。

村上 華岳(むらかみ かがく)先生についてWikipediaより引用紹介します。

一部加筆

村上華岳(1888年(明治21年)7月3日生 - 1939年(昭和14年)11月11日)は、

大正~昭和期の日本画家。

1888年(明治21年)、大阪(北区松ヶ枝町[1])に生まれる。本名は武田震一

(のち村上震一)。家庭の事情により幼い頃に実父母のもとを離れ、叔母の嫁ぎ先

である神戸の村上家に預けられて、神戸の尋常小学校(現こうべ小学校)に通った。

尋常小学校時代に描いた校長先生像は額装され掲示されていたそうです。

1901年(明治34年)、震一13歳の時には実父が死に、実母は再婚して行方知れずと

なり、少年であった震一が武田家の家督を継ぐこととなった。

3年後の1904年(明治37年)、武田家の廃家が許可され、震一は養父母の姓である

「村上」を名乗ることとなる。父方の祖母は、日本初の感化院とされる

「池上感化院」を自宅に設立した池上雪枝[2]。

華岳こと村上震一は、1903年(明治36年)から1907年(明治40年)まで

京都市立美術工芸学校に学ぶ。1909年(明治42年)には上級学校である

京都市立絵画専門学校(現:京都市立芸術大学)に入学して1911年(明治44年)

に卒業。卒業と同時に同専門学校研究科に進学、1913年(大正2年)に修了。

1908年(明治41年)から文展に出品を始めた。京都市立絵画専門学校の卒業制作

『早春』(のち『二月の頃』と改題)は京都の吉田山から銀閣寺方面を眺めた

田園風景を遠近法を用いて俯瞰的に描写したもので、1911年(明治44年)の

第5回文展で褒状を受けている。1916年(大正5年)には華岳にとって初の仏画

である『阿弥陀之図』が第10回文展特選となっている。

その頃神戸YMCAでインドの詩人タゴールに会い強く影響を受け肖像画も描いた。

中略

1923年(大正12年)には京都から今の兵庫県芦屋市に転居し、さらに1927年

(昭和2年)には神戸市花隈に転居している。

以後の華岳は京都の画壇とは距離を置きつつ、個性的な山水図や牡丹図、

水墨にプラチナ泥(でい)を併用した仏画などを残している。

華岳の描く仏や菩薩は1920年(大正9年)の『裸婦図』の系譜を引いており、

世俗性と精神性、妖艶さと聖性、官能美と悟りの境地という相反する要素が

不思議に調和している。華岳の仏画は20世紀の宗教絵画の最高峰と言って

過言ではないであろう。1939年(昭和14年)、喘息のため51歳で死去した。

村上華岳先生の作品などの画像 By Google

http://www.google.co.jp/search?q=%E6%9D%91%E4%B8%8A%E8%8F%AF%E5%B2%B3%E3%80%80&hl=ja&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4GGHP_jaJP439JP439&biw=1249&bih=504&site=webhp&prmd=imvnso&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=FjOSTtzYCqSbmQW0hcQe&sqi=2&ved=0CDwQsAQ

上の写真は洋画の巨匠金山平三先生の旧宅跡の碑です。

碑には「金山画伯旧宅之地」と書かれています。

金山平三についてWikipedia より引用紹介します。

金山 平三(かなやま へいぞう,1883年 (明治16年) 12月18日 -

1964年 (昭和39年) 7月15日)は、大正・昭和期の洋画家である。

1883年(明治16年)兵庫県神戸区(現在の神戸市中央区)元町通3丁目に金山春吉、

ひさの第四子として生まれる。1905年(明治38年) 9月東京美術学校

(現在の東京藝術大学)西洋画科本科に入学する。主任教授である黒田清輝らに

師事し、1909年(明治42年) 3月東京美術学校西洋画科を首席で卒業する。

4月には同校西洋画科研究科に進み助手となる。しかし1911年(明治44年) 2月15日付

で退学し神戸へ帰る。1912年(明治45年) 1月20日に日本郵船平野丸で神戸港を出発

して、パリに3月7日に到着する。28歳から31歳までの4年近くの間は、パリを拠点に

ヨーロッパ各地へ写生旅行に赴く。そして1915年(大正4年) 9月27日にパリを出発して、

10月3日マルセイユ港を出帆して11月に神戸港に到着、帰国して神戸市神戸花隈町

(現在の中央区花隈町)の自宅(1898年に転居)に戻る。

1945年(昭和20年) 3月17日の神戸大空襲で実家が罹災し、作品が焼失する。

5月には最上川をはさんで大石田(現在の山形県北村山郡大石田町)の対岸に位置する

北村山郡横山村に疎開する。

1961年(昭和36年) 6月には、最晩年の重要な支援者である故郷神戸の川崎重工業

株式会社に自選作品100点(翌年38点追加)の永久保管を願い出て、同社によって

嘱託として処遇されて、夫妻でのヨーロッパ再訪旅行(9月-12月)の機会を得る。

1964年(昭和39年) 6月に入院し、7月15日死去(享年81歳)。遺志によって本葬儀

は行われず、叙位・叙勲もすべて辞退している。

神戸市営追谷墓地に埋葬されている。

夫人の金山らく(旧姓:牧田)は、東京女子高等師範学校(現在のお茶の水女子大学)

を経て東北帝国大学理科大学を卒業。女性初の帝国大学卒業生であり、

東北帝国大学に在籍して数学研究を続けていた。1917年4月に平三と見合いをした。

これまで紹介してきた村上華岳の邸宅跡の碑と金山平三の旧宅跡の碑は

元々他の位置に設置されていたものを移設したもので元の設置場所は

中央区役所監修の中央区 神戸歴史トリップ MAPの元々の位置が記されて

いるので添付した。(下の写真)

現地には椙元紋太(1890-1970)の川柳の歌碑が設置されていました。

(上の2枚の写真)