2021年12月9日、姫路市手柄山中央公園内にある姫路市平和資料館を訪問しましたので

紹介します。館内写真撮影禁止であったので館内以外のものを使用しての紹介です。

手柄山中央公園も含めて初めての訪問です。

姫路市平和資料館の基本情報

住所:姫路市西延末475番地 手柄山中央公園内 TEL:079-291-2525

開館時間:9:30~17:00(入館は16:30まで) 休館日:月曜日

オープン日:平成8年(1996)4月26日

観覧料:常設展示は大人210円(団体160円) 小中学生50円(団体40円)

企画展は無料

次の日は無料となります。

5月5日(子どもの日)、6月22日(姫路空襲の日)、7月3日(姫路空襲の日)

7月22日(姫路市平和都市宣言の日)、8月15日(終戦記念日)

10月26日(太平洋戦全国空爆戦没者慰霊の日)、11月23日(勤労感謝の日)

公式サイト:平和資料館 | 姫路市 (himeji.lg.jp)

姫路市平和資料館を紹介したYoutube動画がありましたのでGooで共有させていただきました。

姫路市施設紹介「平和の尊さを訴える~姫路市立平和資料館」

当日は1階の常設展示及び2階の企画展示の両方を観覧しました。

上の写真は姫路市平和資料館の建物外観

姫路市が行っている「平和都市宣言」「非核平和都市宣言」に基づき、戦争の惨禍と

平和の尊さを後世に伝え、平和な社会の発展に寄与するため、空襲に視点を置いた

資料館として平成8年(1996)4月26日に設立されました。

以下、Wikipediaより要約引用。

姫路空襲の被災等に関する資料や映像などの展示を通して、戦争の惨禍と平和の尊さを

後世に伝え、平和な社会の発展に寄与するために、1996年(平成8年)4月26日に開館。

常設展示室では「美しい城下町・姫路」・「覆われた姫路城」・「炎の中の姫路城」・

「よみがえる姫路城」・「平和を祈って」の5つのセクションに分けて展示。

「炎の中の姫路城」コーナーの映像・音響・振動・ジオラマで空襲を再現した擬似体験装置

を体験してきました。特に爆弾が落ちてきた時の振動は臨場感があり、あまり気持ちのいいもの

ではなく、体験後しばらく安静にしていました。

常設展の展示内容については下記サイトが一番詳しく書かれていますのでリンク。

000763442.pdf (kitakyushu.lg.jp)

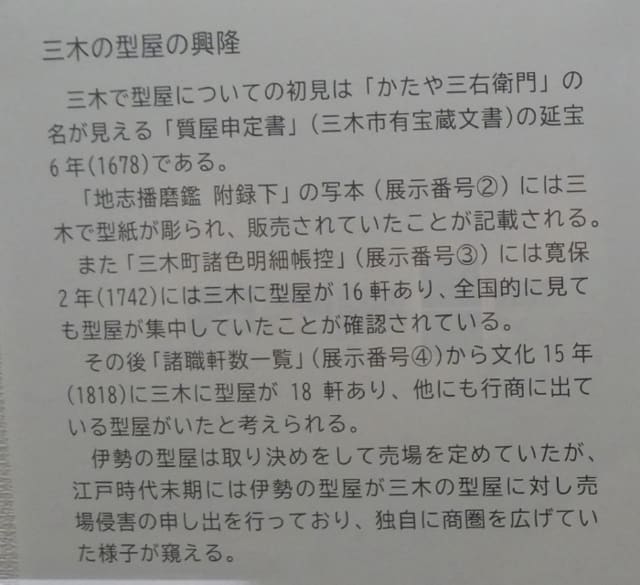

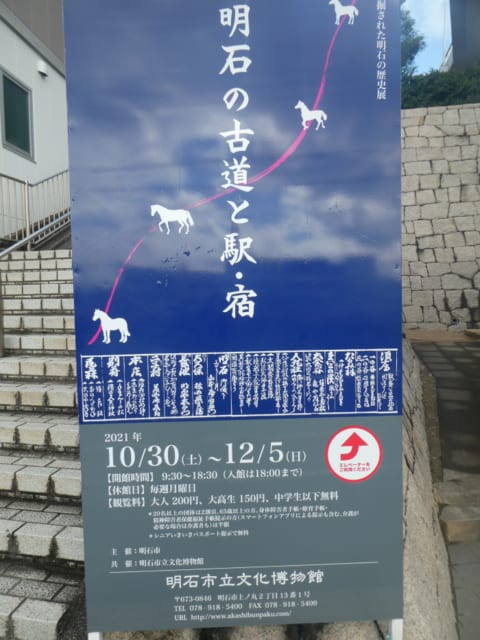

上の写真は当日の企画展(2階で開催)の内容です。

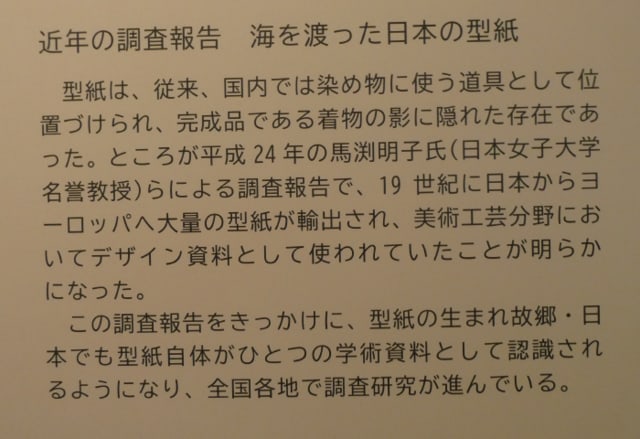

2階の入り口には小学生を対象?としたクイズが置かれていました。(下に添付)

解答は Q1 A、Q2 B、Q3 B Q4 C Q5 C

このクイズに関連する事項について調べてみました。

Q2について

姫路への空襲は、昭和20年(1945)6月22日と7月3日深夜から7月4日未明にかけての2度ありました。

1回目の姫路空襲は川西航空機姫路製作所を標的としたもので、2回目は姫路城も含めた市街地への

空襲であった。姫路城には空襲の標的を避けるために黒い網がかけられました。その他の対策が

功を奏して姫路城は奇跡的に焼失を避けることができました。

戦後、復興の段階には姫路城は市民の心の支えとなりました。

1回目の空襲(1975年6月22日)についてWikipediaより引用

B-29爆撃機約60機が飛来し、播但線京口駅西にあった川西航空機姫路製作所を中心に約1時間爆撃を続けた。爆撃の目的地である製作所は全壊したほか、周辺の民家や道路、上下水道なども甚大な被害を受けた。製作所にいた徴用や学徒動員、社員など多くの従業員や周辺住民を含めた人的被害は、死者341人、被災者10220人。

2回目の空襲(1975年7月3日&4日)についてWikipediaより引用

マリアナ諸島のグアム・サイパン・テニアンの3島4基地から、徳島・高松・高知、そして姫路への爆撃のため501機のB-29が出撃し、硫黄島を経由して、それぞれの都市へと向かった。同日深夜から翌未明にかけての約2時間、姫路市街地全域に焼夷弾が降り注いだ。火の手は姫路駅前から上がり、順次周辺へと拡大、町は火の海と化し、総戸数の40%が焼失。飾磨でも一部が被災した。

死者173人、重軽傷者160人余、全焼家屋約1万300戸、被災者45182人。

姫路城は天守に命中した焼夷弾が発火せずに焼失を免れ、その姿に勇気づけられた被災者もいたようである。

上の写真は手柄山中央公園から撮った姫路城

Q3について

川西航空機姫路製作所は昭和17年(1942)7月、ニッケの工場であったのを軍需工場に

転用され操業開始した。

昭和18年(1943)局地戦闘器「紫電」が海軍に正式採用され約900機余製造された。

紫電改は川西航空機姫路製作所で制作されたものを分解し運搬し鶉野工場で組み立てられ

ました。約400機余製造されました。

紫電改は川西龍三氏(川西清兵衛の次男)の尽力で完成された。

川西清兵衛と川西龍三については下記ブログで纏めています。

川西家邸宅の残影と6代目川西清兵衛、川西龍三の業績 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

Q4について

昭和20年(1945)艦上攻撃機による特別攻撃隊(艦攻隊)として姫路海軍航空隊では

「護皇白鷺隊」、宇佐海軍航空隊では「八幡護皇隊」が編成されます。

同年3月23日、護皇白鷺隊は宇佐に移動し、八幡護皇隊の艦攻隊とともに4月1日に

「和木部隊」として編成されました。

4月2日以降、鹿児島県串良基地に進出。4月6日以降「菊水作戦」部隊として特攻出撃

していきました。

詳細は下記サイト

about-slider2.pdf (sora-tsuna.jp)

Q5について

鹿屋基地(鹿児島県)は、真珠湾攻撃の作戦計画が練られたことでも知られた主要基地で、

戦争が激化した昭和20年(1945)になると、各基地の特別攻撃を指揮する第五航空艦隊

司令部が鹿屋基地に置かれました。

また、鹿屋基地は特攻隊の犠牲者が最も多く出た海軍航空隊の基地でもあります。

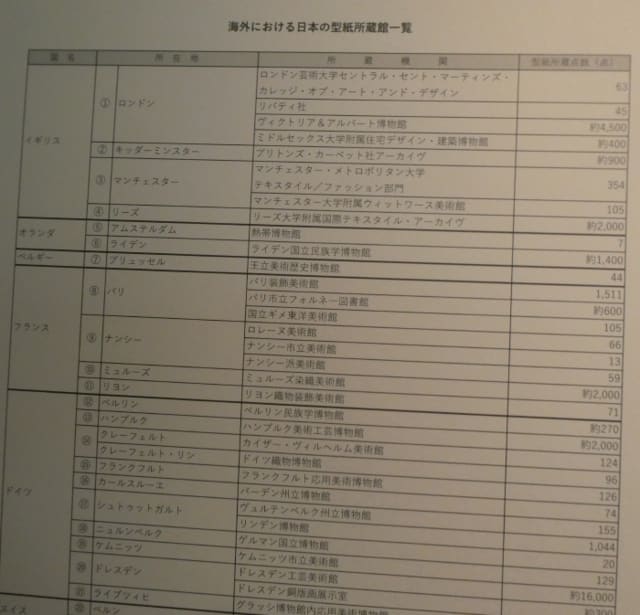

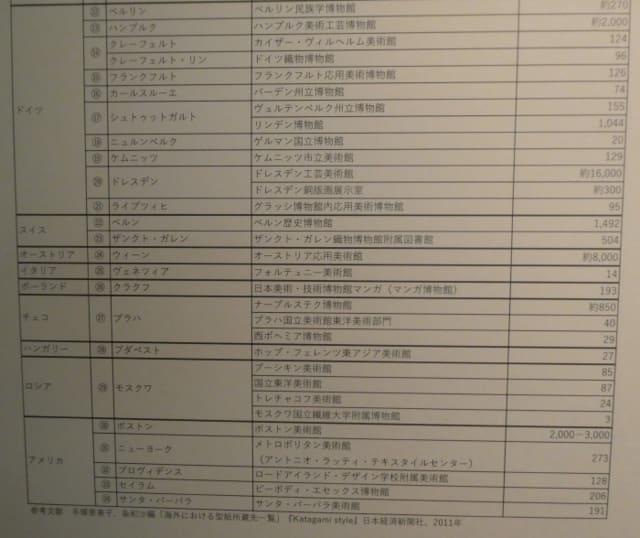

下に添付の表を参照してください。

出典:鹿屋の平和学習の特徴 | 鹿屋市教育旅行ガイド (kanoya-tourism.com)

特別攻撃隊員出撃戦没者数(主な基地)

種別 出撃基地 特攻戦没者数

海軍 鹿屋 908名

陸軍 知覧 439名

海軍 国分 427名

海軍 赤江 385名

海軍 串良 363名

上記の特攻基地の中で知覧しか訪問したことがありません。