今回は、昨日の沖縄トラフの動きを水平方向で確認してみようというお話です。

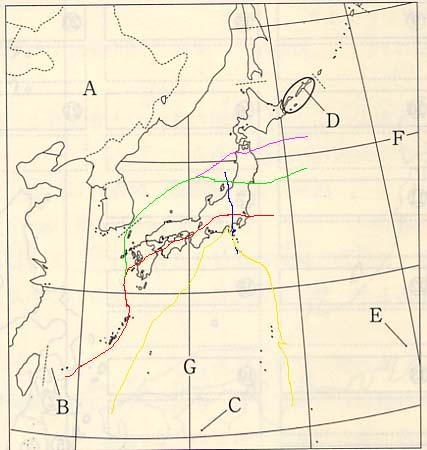

図は、日本近辺ののプレートの状況で、沖縄トラフと中央構造線は、一応つながっているという設定でお話してます。すると、ちょうど沖縄トラフと中央構造線のつなぎ目というか、曲がり角というか、その位置に来るのが熊本になります。

それから、地殻は西から東に向かって移動しているという想定ですから、丸で囲んだところに、力の方向を記入してあります。

それで、この図で見てもらえれば、昨日の話が分かりやすいと思うのですが、沖縄トラフは力の方向に対して垂直に入っているので、トラフ全体が力で押される形になるのに対し、中央構造線は、力の方向に対し、水平に入っているため、横滑りを起こしやすい状態になっていることがわかると思います。

そしてついに阿蘇山が噴火しました。ということは、この沖縄トラフ~中央構造線の下にマグマが入り込んできていると考えていいと思います。昨日書いた深度20キロの地震が、マグマの上昇口を開いたのではないでしょうか。

そして、いつもであれば、この噴火だけで終わるのでしょうが、今回は、全体的に広範囲にわたって崩壊が起きているわけですから、その隙間にマグマが入り込んでいくようなことが起こってもおかしくはない状態だと思います。

個人的には、そのまま隙間をふさぐようにマグマがそこで固まってくれればいいと思いますが、最悪の事態としては、阿蘇山の近辺で、まったく予測をしていなかったところから、突然マグマが噴出ということもありうる、と考えています。特に、これから深度20キロ未満の小規模な地震が起こったところは要注意、と思っています。十分、警戒しておきましょう。

図は、日本近辺ののプレートの状況で、沖縄トラフと中央構造線は、一応つながっているという設定でお話してます。すると、ちょうど沖縄トラフと中央構造線のつなぎ目というか、曲がり角というか、その位置に来るのが熊本になります。

それから、地殻は西から東に向かって移動しているという想定ですから、丸で囲んだところに、力の方向を記入してあります。

それで、この図で見てもらえれば、昨日の話が分かりやすいと思うのですが、沖縄トラフは力の方向に対して垂直に入っているので、トラフ全体が力で押される形になるのに対し、中央構造線は、力の方向に対し、水平に入っているため、横滑りを起こしやすい状態になっていることがわかると思います。

そしてついに阿蘇山が噴火しました。ということは、この沖縄トラフ~中央構造線の下にマグマが入り込んできていると考えていいと思います。昨日書いた深度20キロの地震が、マグマの上昇口を開いたのではないでしょうか。

そして、いつもであれば、この噴火だけで終わるのでしょうが、今回は、全体的に広範囲にわたって崩壊が起きているわけですから、その隙間にマグマが入り込んでいくようなことが起こってもおかしくはない状態だと思います。

個人的には、そのまま隙間をふさぐようにマグマがそこで固まってくれればいいと思いますが、最悪の事態としては、阿蘇山の近辺で、まったく予測をしていなかったところから、突然マグマが噴出ということもありうる、と考えています。特に、これから深度20キロ未満の小規模な地震が起こったところは要注意、と思っています。十分、警戒しておきましょう。