12月も明日で20日になり、今年もあと10日あまり・・・

暑かった秋も、急に寒気の到来で冬に突入しました!

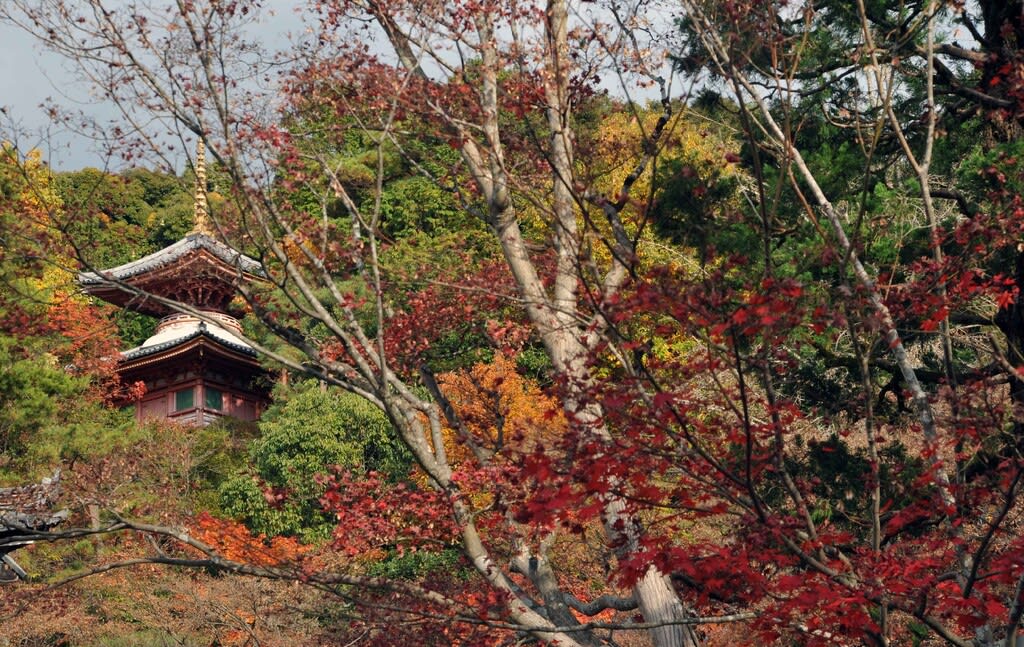

蔵出し画像の紅葉のトリは、嵯峨野の小倉山の麓にある「常寂光寺」です!

自転車で嵯峨野を巡り行くとその奥に常寂光寺にたどり着き、多くの観光客が山門で佇んで

盛んにスマホ撮影の横をすり抜けて奥にある自転車起き場に愛車?を駐車・・・

入口で多くの観光客と一緒に山門を入ると、長い石段がお出迎!

本殿横の小径を行くと、

多宝塔を仰ぎながらが紅葉が照る光景が好きでいろいろと

角度を変えながらの撮影!

さらに小径を登ると、

先程の多宝塔を眼下に

京都市内の町並みが眺望できます!

坂の石段を下ると、

仁王門と散紅葉が望める景観が・・・

本殿よこの池には、

散りもみじが浮かびます!

モミジ風景を見ながら

息を切れせながら石段を登ると、

本殿が紅葉に映えます!

山門は

観光客の長蛇の列、

頭超しにカメラを・・・

このお寺は、慶長年間(1596〜1614)に大本山本圀寺第16世究竟院日禛上人により開創され、

本堂は慶長年間に小早川秀秋公の助力を得て、伏見桃山城客殿を移築し造営するとあります。

仁王門は、元和二年(1616)に大本山本圀寺客殿の南門(貞和年間の建立)を移築、仁王像は運慶作と伝えられています!。

小倉山

平安時代より嵯峨野の地は、皇族や貴族の離宮、山荘をかまえる景勝地として有名でありました。

特に小倉山、亀岡、嵐山の山麓は、後嵯峨上皇の亀山殿、兼明親王の雄倉殿、藤原定家の小倉山荘などがあり

今で言うリゾート地、別荘地でしよう!