豊臣秀吉ほど京都の街づくりに貢献した「外来生物」も珍しい。応仁の乱により殆ど消失していた京都の町を独特の指導力で復興させた。秀吉は聚楽第、寺町、天正の地割、および御土居などの京都大改造事業を短期間で成し遂げたのである。

今月21日、京都府埋蔵文化財調査研究センターは京都市上京区の聚楽第跡(図1)で、本丸南端の石垣を東西計32メートルにわたって確認した、と発表した。徹底的に破壊されたと伝わる豊臣秀吉の聚楽第の遺構が大規模に残っていたのである。自然石のみで積み上げた石垣の整った形からは当時の高度な技術も窺える。

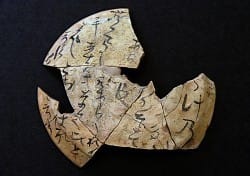

図1 関白となった豊臣秀吉が政庁兼邸宅として、大内裏跡で1586年に着工し、翌年完成した聚楽第跡。秀吉は嫡男・秀頼が生まれると、秀次に謀反の疑いをかけて自害させ、聚楽第を徹底的に取り壊した。

図2 21日、聚楽第跡本丸南端で東西32メートルにわたって見つかった石垣と栗石。

調査地は聚楽第本丸の南端で、10月に石垣の一部(約7メートル)が見つかり、さらに東側に掘り進めていた。石は約70個あり、全て切り割りしていない自然石である。墓石などの転用石はない。比叡山周辺か大津市・田上山が産地と考えられる。石垣表面は約55度の緩い傾斜できれいに揃っていた(図2)。

石垣と背面の土の間には、水はけのために「栗石」という細かい石が敷き詰められている。石垣に詳しい金沢城調査研究所の北垣聡一郎所長は「秀吉が築いた大坂城の石垣には転用石が使われていたが、聚楽第は自然石のみで勾配をそろえ、美しい。秀吉の権威を示したのだろう。同時代の石垣研究の基準になる」としている。これまでに北の丸の石垣の一部や大量の金箔瓦が出土している。桃山時代の「聚楽第図屏風」には石垣に囲まれた天守などの本丸が描かれ、当時、日本にいた宣教師ルイス・フロイスは著書で大坂城より豪華だったと記している。

寺町通は京都市の南北の通りの一つで、北は紫明通から南は五条通までをいう。途中の三条通で以北に比べ以南は西に少しずれており、真っ直ぐではないのが特徴である。三条以北は平安京の東京極大路(ひがしきょうごくおおじ)にあたる。都の東端の大路であったが、右京の衰退や相次ぐ戦乱等によって京都御所が移転したため、現在は京都御所の東端の通りとなっている。豊臣秀吉による京都改造によって通りの東側に寺院が集められたことからこの名前になった。本能寺もこの時、現在の中京区元本能寺南町からこの通りに移された。寺を集めた目的は、税の徴収の効率化と京都の防衛であった。東の御土居に沿うように寺を配置することで東から進入する軍勢の戦意の低下をねらったと言われる。

天正の地割りとは、1590年(天正18年)、豊臣秀吉が南北方向の通りの中間に新たに通りを建設し、これまで空き地だったところを新たな「町」にした。新しい通り名は東から順に、御幸町通、富小路通、堺町通、間之町通、車屋町通と不明門通、両替町通と諏訪町通、衣棚通、釜座通と若宮通、小川通と東中筋通、醒ヶ井通、葭屋町通と岩上通、黒門通。これにより京の街路は南北120m、東西60m間隔で長方形状に区画されることとなった。平安京の通りは東西、南北とも約120m間隔であり、京内は正方形状の町に区画されていたが、これらの区画は当初貴族の邸宅や官吏の住居に利用されており、建物が直接通りに接するか否かでの有利不利は特になかった。しかし商業が発達してくると、通りに面した位置が有利であることから、間口が通りに向いた形の建物が増加した。室町時代にはほぼすべての建物が間口を通りに向ける形になり、同じ通りの両側の地域が一つの「町」を形成するようになる(両側町)。一方、通りに接しない正方形の中心部は空き地などになり、あまり利用されていなかった。地割りが行なわれたのは、東は寺町通から西は大宮通にかけてである。新設された通りの北端は丸太町通、南端は五条通付近となっているものが多いが、後に延長されたものも多い。また四条烏丸を中心とする一帯(下京の中心部)は、地割以前から十分に市街地が発達していたため、通りの新設は行なわれなかった。そのためこの地域では平安京以来の正方形の区画が残っている。

御土居の建造が始まったのは1591年(天正19年)の1月ごろである。同年の3月ごろにはほぼ完成していた、との記録がある。当時の京都では聚楽第、寺町など多くの工事が並行して行なわれていた。図3のように御土居の囲む範囲は南北約8.5km、東西約3.5kmの縦長の形をしている。御土居は必ずしも直線状ではなく、特に西側では数箇所の凹凸がある。全長は約22.5kmである。北端は北区紫竹の加茂川中学校付近(若狭川を挟んで我が家の南側:図3参照)、南端は南区の東寺の南、東端はほぼ現在の河原町通、西端は中京区の山陰本線円町駅付近にあたる。また東部では鴨川(賀茂川)に、北西部では紙屋川(天神川)に沿っており、これらが堀を兼ねていた。御土居の内部を洛中、外部を洛外と呼んだ。

蛇足であるが、京都駅0番ホームは御土居の土塁を利用している、ということが言われるが、正確には御土居の「堀」の上にあたり、また駅を作るときにはすでに土塁はなかったそうである(図3参照)。

図3 御土居堀と七口。

洛中と洛外を結ぶ道が御土居を横切る場所を「口」と呼んだ。現在でも鞍馬口、丹波口などの地名が残っている。御土居建造当時の口は10箇所であった。1920年(大正9年)に京都府が行なった実測調査によると、御土居の断面は基底部が約20m、頂部が約5m、高さ約5mの台形状である。土塁の外側に沿って堀があり、その幅は10数m、深さは最大約4m程度であった。御土居の上には竹が植えられていた。また御土居の内部から石仏が出土することがあるが、その理由は不明である。秀吉自身が御土居建設の目的を説明した文献は現存しないが、以下のような理由が推測されている。

戦国時代後期の都市の多くには惣構(そうがまえ)と呼ばれる都市全体を囲む防壁があった。当時の京都は応仁の乱後の荒廃により上京と下京の2つの町に分裂し、それぞれに惣構があった。秀吉は京都の町を拡大するためこれらの惣構を取り壊し、それに代わる大規模な惣構として御土居を建設したと考えられている。ただし、防衛のみを目的としたにしては以下に述べるような不自然な点がある。

1) 御土居の囲む範囲は当時の市街地に比べ極めて広く、西部や北部においては第2次世界大戦後まで農地が広がっていた場所すらある。このため御土居の全長は長くなり、防衛に必要な兵力が多くなる。

2) 御土居の上に竹が植えられていたため視界が遮られ、また兵士が御土居の上を移動することが難しい。通常防壁上に作られるような櫓などもない。

3) 絵図によれば、御土居の出入口には何の障害物もなく、当時の城郭で用いられたような侵入者を防ぐ構造が見られない。

御土居の東側は鴨川の西岸に沿っており、その堤防としての役割を荷っていた。御土居が北へ長く延びているのは、この地域で鴨川が氾濫すると京都市街地へ水が流入してしまうためである。

図4 我が家の南側に広がる御土居(土塁)の一部。左手に堀川通り、手前が若狭川(堀)の暗渠が見える。初冬には山桜の紅葉が映える。