緑色蛍光タンパク質(GFP)の生理的役割-アンチオキシダント

BMC Evol Biol. 2009; 9: 77:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ABSTRACT

図0 amphioxus(ナメクジウヲ)の蛍光の様子緑色蛍光タンパク質(Green Fluorescent Protein; GFP)はオワンクラゲ(Aequorea victoria)がもつ分子量約27 kDaの蛍光タンパク質で、1960年代に下村によってイクオリンとともに発見・分離精製された。下村はこの発見で、2008年度のノーベル化学賞を受賞した。しかし、その生理的機能はまだ、なぞに包まれている。

2006年、F. Bou-Abdallah, et alはBBA 1760 (2006) 1690?1695に

”Quenching of superoxide radicals by green fluorescent protein” と題する論文を発表し、GFP研究に新たな切り口が開かれた(図1参照)。明らかに、O2-がGFPによって消去されている(図A→図C:強度36%、および図D→図E:強度23%)。ここで、DTPAあるいはEMPOは最近開発されたスピントラップ剤でアダクトがDMPOより安定であることが特徴である。

Fig. 1. EPR of EMPO-OOH adduct in buffer alone as a control (A), in the presence of egg albumin (14 μM) (B), and in the presence of 13.8 μM GFP (C). EPR of DEPMPO-OOH adduct in the absence (D) and presence (E) of GFP (18.5 μM). O2 - were generated by the hypoxanthine/xanthine oxidase system in 50 mM phosphate buffer at pH 7.4, 0.5 mM DTPA and 50 mM EMPO or DEPMPO.

下図2中央部の酸素原子2個並んでいるのがイクオリンとセレンテラジンを結ぶ酸素分子で、O-OはO-O-、さらに、-O-O-(過酸化水素)へと還元されていく。そして、最終的には隣の炭素原子と共に炭酸ガスに変わって脱離する。この時蛍光を発する。

図3 発色団を形成する部分を拡大(クリックで拡大)。

どこが通常の蛋白と異なるかといえば、籠構造(図左)の中央部を通るスレッドの中央部のグリシン‐チロシン‐スレオニン(又はセリン)に一箇所新しい結合が出来て(5員環:図参照)、青色の蛍光を発するようになる。

In conclusion, amphioxus becomes

the only deuterostome known to contain an endogenous fluorescent protein. Even with this discovery, the distribution of fluorescent proteins among animals remains sparse and widely scattered?with known representatives in only one isolated group of deuterostomes (amphioxus), in one isolated group of protostomes (a few copepods), and in one group of relatively basal metazoans (namely, some hydrozoan and anthozoan cnidarians). This sparse distribution could be indicative of horizontal gene transfer, although there are not many well-accepted examples of this phenomenon in metazoans; of secondary loss from most taxa; or of inadequate taxonomic sampling.

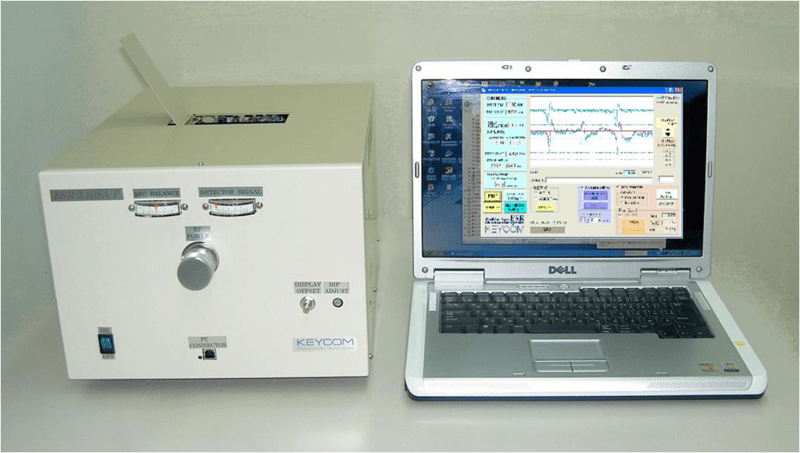

It is possible that more members of the highly distinctive 11-stranded ß-barrel protein superfamily (other than the ubiquitous G2FP proteins) remain to be discovered, and some of these, not necessarily fluorescent, might be relatively common and involved in functions more general than the production of conspicuous fluorescence(Biol. Bull. 213: 95-100. (October 2007)). <問合せ先>: ◎ラジカルのことならキーコム。出張測定可!

キーコム(株)

〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-40-2

KEYCOM Corp. 3-40-2 Minamiotsuka,Toshima-ku Tokyo 170-0005 Japan

TEL:+81-3-5950-3101, FAX:+81-3-5950-3380

Home Page: http//www.keycom.co.jp/

E-mail: info@keycom.co.jp

(以下、工事中)

Green fluorescent protein (GFP) has been found in a wide range of Cnidaria, a basal group of metazoans in which it is associated with pigmentation, fluorescence, and light absorbance. A GFP has been recently discovered in the pigmentless chordate Branchiostoma floridae (amphioxus) that shows intense fluorescence mainly in the head region.

Results

The amphioxus genome encodes 16 closely-related GFP-like proteins, all of which appear to be under purifying selection. We divide them into 6 clades based on protein sequence identity and show that representatives of each clade have significant differences in fluorescence intensity, extinction coefficients, and absorption profiles. Furthermore, GFPs from two clades exhibit antioxidant capacity. We therefore propose that amphioxus GFPs have diversified their functions into fluorescence, redox, and perhaps just light absorption in relation to pigmentation and/or photoprotection.

Conclusion

The rapid radiation of amphioxus GFP into clades with distinct functions and spectral properties reveals functional plasticity of the GFP core. The high sequence similarities between different clades provide a model system to map sequence variation to functional changes, to better understand and engineer GFP.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------