今年に入ってにわかに食品問題がクローズアップされだした。中でも日本にとって問題山積しているのが照射食品である。照射食品とは肉、果物、香辛料などに放射線を照射することにより、殺菌、殺虫、発芽防止した食品を言う。日本では1974年からコバルト60のγ線照射によるジャガイモの芽止めが認められているが、それ以外は全く禁止されている。 しかし、世界的には、

①害虫やカビ、腐敗菌による収穫後の被害と食糧の損耗を防ぐ、

②食品の衛生化と食中毒防止の対策、

③遠隔地からの農産物に対する検疫の手段、として欧米やアジア各国など50余カ国で200種を越える食品に対して照射が許可されている。 さらに近年、

④環境面から従来使用されているガス燻蒸や化学処理が制限されるようになった、

こともあり、食品照射が世界的に広がりつつある。多くの食品を海外に依存しているわが国にとっては一大事なのである。照射食品と明記されているものはまだ良いとして、ひそかに照射された食品が輸入され、知らず知らずのうちに食べているとしたら恐ろしい。

表1 平成17年度、世界における食品照射、処理量、および経済規模(放射線照射利用促進協議会、平成20年度、第一回大会・講演会要旨より)(クリックで拡大)。

表1 平成17年度、世界における食品照射、処理量、および経済規模(放射線照射利用促進協議会、平成20年度、第一回大会・講演会要旨より)(クリックで拡大)。

日本原子力研究開発機構は2007年度内閣府委託事業「放射線利用の経済規模に関する調査」を受託・実施し、調査報告書をまとめた。その中に表1に示す調査結果がまとめられている。これによれば、世界の食品照射処理量は約40万トンで、経済規模は1兆6千億円と求められている。中国、米国、ウクライナが照射量ビッグスリーで、総量の80%に達している。対象となる食品は肉、香辛料、穀物が多く、中でも中国の穀物、香辛料、ニンニクに注目されたい。昨年末から今年にかけて中国製の餃子が大問題になったが、餃子の農薬汚染は氷山の一角で、15万トンに達する食品の放射線照射はもっと注目されるべきである。表1の意味するところについて書き出したらきりがない。いづれゆっくり検討することにして、ここでは照射食品の見分け方、放射線量の見積もりについてESR法の適用とその限界について述べてみたい。

日本原子力研究開発機構が中心になり、食品照射データベースがまとめられている。食品のESR測定は次に示す検知法に採録されている。

ESR検知法(Detection method):

(http://takafoir.taka.jaea.go.jp/dbdocs/min005001.htmlより抜粋)

- 照射食品照射検知法の現状(総説)

- 照射食品の検知法に関する国際的動向

- 照射食品の検知法に関する共同研究計画 -最終会議報告-

- ESR法による照射骨付き鶏肉の線量の推定

- 照射鶏肉の炭化水素法及びESR法による検知

- 照射セルロースに特有なラジカルのESRピークによる照射イチゴの検知

- ESR法およびアルキルシクロブタノン法による照射魚類の検知についての一考察

-ニジマスを例として

- 電子スピン共鳴分光法によるγ線照射黒胡椒中の有機フリーラジカルの加熱による変化

- 電子スピン共鳴法によるセルロースを多く含んだ照射食品のラジカルの検出

- 加熱調理によるセルロースを多く含んだ照射食品中のラジカル減衰挙動

- 照射食品検知の紙類によるスクリーニング法

- 放射線照射小麦粉中に誘導されるラジカルの熱減衰挙動-電子スピン共鳴分光法による検出-

- ESRによる照射殺菌朝鮮人参の検知

- 照射緑茶の電子スピン共鳴法による検知

- 照射小麦粉に誘導される有機フリーラジカルの加熱時の挙動

- 二種のグルコースポリマーの照射処理により新規に誘導されるラジカルの解析

- X-band ESRを用いた殺菌胡椒のラジカルの評価

- 酸素フリー雰囲気でのESRによるγ線照射で衛生化したアガリクスの分析

- 電子線照射した生薬のESR法による検知

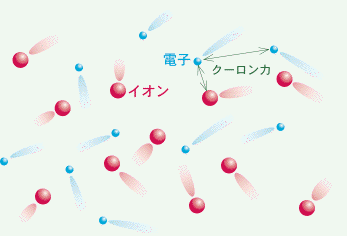

放射線、中でも主にγ線により、物質は電子とホールが生成する。1秒以内の初期状態では、これらが周囲の物質と反応し、ラジカル化エネルギーが小さい物質をラジカル化して蓄積する。ほとんどの食品は酸素と反応して複数のラジカルが生成し、ESR信号を示す。鉄、マンガン、銅といった遷移金属イオンやビタミン類、ポリフェノール、などの有機化合物ラジカルの他に、加工に伴うメカノラジカルが含まれている。これらの信号源に加えて、放射線照射由来のラジカルによるESR信号が放射線量に比例して現れる。ラジカル種ごとに生成・消滅速度が異なるが、目的に応じ、これらを利用して地質年代測定や線量計さらに、照射食品検知に利用されている。

(例1)ESR法による照射骨付き鶏肉の線量の推定(田辺寛子 :食品照射 第32巻 p.2 (1997) より抜粋・編集)

実験:

市販国産の手羽元鶏肉に、コバルト-60(60Co)線源(185TBq)を用いて、線量率0.5~4kGy/hrで室温または低温でγ線照射を行った。その後、これから骨を取り出し、骨幹中央部を切り取った。次に骨髄腔の骨髄及びスポンジ状の海面骨を削り取り、水洗・脱水乾燥させた。これをニンニクつぶし器、乳鉢等を使用して粉砕し、篩にかけ、一定の粒度とし、さらに一昼夜真空乾燥した。その約100mgをX-バンド用ESR試験管に入れ、日本電子(株)製電子スピン共鳴装置RE-2X型によりESR測定を行った。測定条件は、ESRシグナルが飽和しないように、中心磁場:335mT、掃引幅:7.5mT、モジュレーション幅:0.32mT、タイムコンスタント:0.03sec、掃引時間:4min、マイクロ波出力:1mWとした。

線量付加法の試料は、手羽元鶏肉に初期線量として一定線量照射後(3kGy、1kGy、0.5kGy、0.25kGy)、骨の処理をし、ESR測定を行った。その後、同一測定試料に対し、1kGy再照射-ESR測定を繰り返した。または、数個の照射試料を粉砕後、均一に混合・等分し、数段階の線量を同時に照射した。

結果と考察

図1 未照射、及び0.5kGy、1kGy、3kGy照射した骨のESRスペクトル。

図1 未照射、及び0.5kGy、1kGy、3kGy照射した骨のESRスペクトル。

未照射、及び0.5kGy、1kGy、3kGy照射した骨のESRスペクトルをFig.1に示す。照射線量の大小に係わらず、g⊥=2.002 とg//=1.997(g値は不対電子の吸収位置を示す)の付近に主シグナルを持っている。これは骨の無機成分であるヒドロキシアパタイト(Ca10(PO4)6(OH)2)中に電子捕獲によって生じる5)。未照射試料にはこのシグナルは見られず、繊維状タンパク質であるコラーゲンのシグナル(g=2.005付近)が見られ、照射でできるスペクトルとは容易に識別できる。したがって、照射食品であるか否かを判定するにはヒドロキシアパタイト由来の信号を観測するだけで十分である。どれだけ照射されたかを判定するには次の線量付加法を用いる。因みに、当ラジカルトラップは非常に安定で年代測定にも利用されている。

図2 線量付加法による前処理の見積。

図2 線量付加法による前処理の見積。

骨付き鶏肉に3kGy照射、骨の処理をして、骨の粒子を2区分に分けESR測定をし、その後その各々に1kGy再度照射及びESR測定を繰り返した線量付加法の結果を示す。その結果、外挿法(直線を負の方向に延長し、信号強度ゼロの付加線量)3.9kGy、2.9kGyとかなり異なった値を示した。照射とESR測定を繰り返し行うために、ESR管から試料を出し入れしている。そのため測定時には、その都度試料位置が異なり、それが測定値の変動の原因になっていると思われる。しかし、鶏肉の場合、照射上限は7kGyと定められており、照射処理がどの程度であるかを大まかに見積もるには十分である。

(例2) 照射セルロースに特有なラジカルの ESR ピークによる照射イチゴの検知(後藤典子、田辺寛子:食品照射, 37巻, pp. 12-16(2002)より抜粋・編集)。

種子(イチゴ、胡椒、など)の照射食品の検知法として、照射セルロースに特有なラジカルを ESR で検出する方法が知られている。この原理によるヨーロッパ規格が 2000 年改定され、イチゴから種子を分離する方法についての記述が追加された。この規格では 1.5kGy 照射したイチゴを 3 週間検知可能としている。しかし、イチゴへの照射線量の上限は 3kGy の国もあるが、1kGy とする国が多いので、1kGy 以下の照射の検知を試みた。

図3 照射イチゴの種子が示すESRスペクトル。主ピーク A と照射セルロースに特有のラジカルによるピーク C1、C2 。

照射イチゴの種子を分離し、ESR を測定すると、図3ののようにポリフェノール由来の主ピーク A と照射セルロースに特有のラジカルによるピーク C1、C2 が検出される。高磁場側のピーク C2 はマンガンマーカの影響を受けるので、解析には低磁場側のピーク C1 を用いた。数種類の未照射イチゴについて ESR の測定を行なったところ、照射セルロースに特有なラジカルによるピーク C1 付近に、わずかなピークがあった 。これと照射試料のピークとを区別する方法を検討した。図4のように、マンガンの第 3 番目のピークと g 値 = 2.0046 のピーク A の間をベースラインに接する直線 (?) を引き、この直線からのピーク高さ (S) を求め、吸収線のない高磁場側のベースラインからノイズ幅 (N) を求め、S/N 比を検討した。

図4 照射セルロース由来ラジカルの強度(S)の求め方。

図4 照射セルロース由来ラジカルの強度(S)の求め方。

0.5kGy 以上照射されたイチゴでは、室温で 3 日後、冷蔵で 21 日後、冷凍で 60 日後までは検知できた。また、電子線照射した場合、電子の透過力が小さいため均一な照射条件の結果ではないが、種子の表面に分布するセルロースに起因する特有のラジカルピークがγ線の場合と同様に検出できた。

(以下、工事中)

<問合せ先>: ◎ラジカルのことならキーコム。出張測定も可!

キーコム(株)

〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-40-2

KEYCOM Corp. 3-40-2 Minamiotsuka,Toshima-ku Tokyo 170-0005 Japan

TEL:+81-3-5950-3101, FAX:+81-3-5950-3380

Home Page: http//www.keycom.co.jp/

E-mail: ohya@keycom.co.jp