この申請は相手に「貴方に対して筆界特定の手続きをしますよ」と断る必要はないから、申請書類をそろえて受付してもらえば後は寝て待つだけ・・でも良いのだが、その前に「こういう制度を使って役所に筆界特定をしてもらいます」と相手にプレッシャーをかけておくのも悪くは無いだろう(私も底意地が悪いなぁ)。

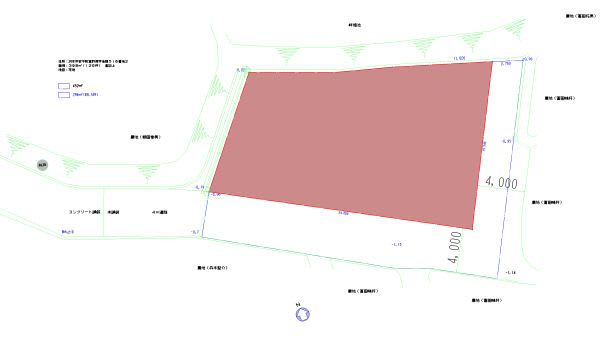

申請は本人申請(弁護士や家屋調査士に頼まない)で行うつもりなので必要な書類を整えるべく準備をしている最中だ。現地案内図や現況説明図はお手の物。固定資産評価証明書もある。ところが手数料計算書の説明を読むと、特定する境界に関わる双方の固定資産評価額が基礎になる・・ん? それなら相手の土地は農地だから宅地より評価額は小さいが・・私にはわからない。

(余談になるけど、農地の固定資産税ってめちゃくちゃ安いのって知ってますか? 都会の小さな分譲マンションで自分の土地がどこにあるか分からないような小さなものでも年間で十数万円あるいは二十数万円)はするでしょう。農地なら何万坪あってもほんの数万円の納税です。だからゆうちゃ悪いけど、街の中で値上がりを待っているような畑は、やはり宅地並み課税をかけるべきでしょうね。)

そもそもこの申請手数料の負担は、申請者にだけ負担がかかるのはおかしい。民民境界でもめてこの手続きをするのはたいていの場合被害を受けた側であろう。その被害者が費用を負担するのはちょっとおかしいのではないかな。これも今年施行されたばかりだから、このような不具合は後々改善して欲しいものだ。たぶんこの制度の雛形は、公の用地買収を例にしたのではないかな? なんて疑ってみたりして。

そんな訳で、早速洲本市役所の固定資産税課へ出向き、隣地の評価額を知りたいと係りの人に問うと

「他人さんの土地なので所有者の委任状が必要です」ときた。そう言われるのは想定の範囲内なので、これこれしかじかの申請に使用するのですと返事すると、筆界特定制度のことはご存知なさそう。 今度は上司を連れてきた。その上司にも同じ説明をしたのだが、

市役所でもこの筆界特定制度のことを知らなかったのだ。

内部で対応を検討しますとの事なので、一旦家まで帰ってくるとすぐに電話がなり、先ほどの上司が電話の向こうで説明してくれた。何のことは無い

申請人が申請手数料の正確な額を算出することができないときは,

申請に当たり,差し当たり,申請手数料の一部を仮に納付し,筆界

特定登記官から手数料額の通知がされた後,不足額を納付すること

が考えられる。

このような運用をする場合には,手数料をいくら納付する意思が

あるかを明らかにするため,仮納付額を記載するとともに,不足額

がある場合には不足額を納付する意思があることを明らかにしてお

くのが相当である。

という事が申請書雛形説明の最後のほうに書いてあった。おぉミステーク

ついでに尋ねると、弁護士、家屋調査士、司法書士などには評価額が知らされるらしい。1級建築士は? と聞くと教えられないとのこと。なんや、そんなに権威の無い国家資格だったんだと改めて実感した。

やはり建築士の資格は足の裏に付いたご飯粒かぁ

←押してくれると励みになります

←押してくれると励みになります ←こちらもよろしく

←こちらもよろしく