ソニア・シャー『感染源』—防御不能のパンデミックを追う(上原ゆうこ訳)原書房、2017

社会が大きなリスクに曝されたときに人々は過去の書物から教訓を学ぼうとする。2011年の福島原発事故ではメアリー・マイシオの「チェルノブイリの森」が未来のフクシマを予想する必見の書となった。

今回のコロナ禍においては、文学ではカミユの「ペスト」、ドキュメントではアルフッド・クロスビーの「史上最悪のインフルエンザ:忘れられたパンデミック」、歴史記述ではウィリアム・マクニールの「疫病と世界史」があげられる。そして疫学分野では揚書、シャーの「感染源」が必読の書といえる。

これには、新型コロナウィルス感染症(COVID-19)のパンデミックで、現在起こっている全ての事態が述べられている。原著は2016年出版のものだから、無論、過去におこった感染症に関する記述であるが、そのままCOVID-19で再現されている。今回のブログでは、これを読解してゆきたい。

序章ー第3章

経済発展によって感染症は消滅するという考えがある。このポスト感染症時代という希望を無慈悲に打ち砕いたのは1980年代に出現したHIVである。HIVの外にウエストナイルウィルス、SARS、エボラ、インフルエンザウィルスが発生した。さらに薬剤耐性の結核、マラリア、コレラなどが、以前に発生したことのない場所や集団でブレイクした。感染症は貧困国だけでなく、最も進んだ都市やその郊外でも発生した。

それは北緯30-60度から南緯30-40度の帯状のゾーンに出現した(庵主注:COVID-19の感染帯とまったく同じ)。いまや病原微生物は感染症だけでなく、ガンや精神病さえも未知の微生物のしわざかも知れないとさえ思われている。疫学者の90%がパンデミックが迫りくると予想しており、10億人が罹患し、最大1億5000万人が死亡する可能性を危惧している。

中国では経済成長に伴って人々は豊かになり、世界の贅沢品を買いあさった。それに飽きると今度はグルメに金を使いはじめた。中国の食文化である「野味料理」の需要が増え、密猟者や貿易商人が金になる野生動物を乱獲し、これを売りまくった(庵主注:中国では貧富の格差が広がっているのでこのような贅沢ができる階級は一部であろうが、それでも多い)。

2003年危うくパンデミックになりかけたSARSのウィルスは中国広州のウエットマーケット(海鮮市場)で発生した。ここでは露天商人が、野生の動物を売っていた。ヘビ、カメ、コウモリなどが野味料理として調理されて中国人に食べられた。中国政府はウエットマーケットを取り締まったが、非合法に野生動物を取り扱う闇商売がはびこった。それだけ需要があったからである。狭い檻の中に入れられた動物が排尿、排便していた。ここではキクガシラコウモリとハクビシンとヒトが濃厚接触しており、SARSウィルスが種間伝播する環境となっていた(COVID-19ウィルスの感染経路はキクガシラコウモリーセンザンコウーヒトの可能性がある)。

注:J,チュ(日経サイエンス2020/7月号p35)によると、中国政府は2月24日、研究と医療用、展示目的を除く野生動物の消費・売買を恒久的に禁止すると発表した。2017年に作成された中国工程院の統計によると、この措置でなんと760億ドル(約8兆1000億円)規模の産業が消え、およそ1400万人が失職するという。もしこれが本当だとすると、中国ではおそるべき野生動物の乱獲が行われていたことになる。

コレラ菌はカイアシ類に共生する温和なビブリオ属の細菌である。このビブリオ菌はカイアシの作るキチンの90%を餌にして分解してくれる。18世紀半ばに東インド会社がシコンドルボル(マングローブの群生地帯)を開拓した。ここにはカイアシ類が豊富おり、ビブリオとヒトの接触が始まった。そのうちヒトに感染するビブリオが発生し、おまけにこれが毒素を生産する能力を獲得した。これにより1817年、シコンドルホンにコレラがブレイクアウトした。

19世紀の半ば頃、アイルランドのジャガイモ疫病で、85万人もの難民がニューヨークに上陸した。彼らの大部分がマンハッタンの密集した貧民窟に住んだ。1849年になって、郵便船の乗客にコレラが発生し、それがたちまち市内に広まった。コレラ菌が地下水に入り込み、井戸から感染したのである。現在のマンハッタンの衛生環境は改善されているが、世界の多くの都市(特にアフリカやアジア)では19世紀のマンハッタンの姿そのままである。その状況は家畜にも適応できる。家畜もどうしようもないスラム環境で飼育されており、世界のブタとニワトリ、ウシの大半が工場式畜産工場で”非動物的”な扱いを受けた上にされている。

いずれの感染菌のアウトブレイクもヒトと動物との密接接触が必要とする事は、ヒトの病原菌の起源が1万年前の農耕と牧畜の黎明期からであったことを示唆している。ウシから麻疹、結核と百日咳をもらい、アヒルからインフルエンザをもらった。

1990年代に武力紛争がギニアでおこり森林破壊が起こった。ある種のコウモリは手つかずの森よりもこういった攪乱した森で増殖した。コウモリは何百万匹ものコロニーを形成し、なかには35年以上も生きる種類もいる。彼らは鳥のように骨が中空で、他の哺乳動物のような骨髄がなく、特殊な微生物相を体内に備えている。彼らは飛んであちこちに微生物を伝播する。中には渡りをして一度に何千キロも移動する。(庵主注:この性質はヒトと似ているところがある。高密度、大規模移動、特殊な微生物相という点で)。

ギニアの森林が伐採されたために、コウモリとヒトとの間にそれまでと違った交叉が生じた。猟師はコウモリを狩り、解体処理のときにその微生物を浴びた。コウモリは人の集落付近で糞を落とし、果物を汚染した。

(ダスティン・ホフマン主演の映画「アウトブレイク」の中でアフリカの呪術師の次の言葉が印象的であった。”本来人が近づくべきでない場所で、樹木を切り倒したために。目を覚ました神々が怒って罰として病気を与えたのだ”)

エボラウィルスはコウモリを起源としている。このエピデミックは2014年にはじまり、ギニアの森でアウトブレイクした。エボラは1990年代から2000年代にかけてゴリラやチンパンジーにも打撃を与えその個体数を三分の一にした。

マレーシアでは規模の拡大した養豚場にコウモリが飛来し糞を落とした。その中にニッパウィルスが存在し、それがブタに感染し、さらにヒトに感染した。ヒトの感染者の40%以上がこれで死亡した。北アメリカでは鳥の多様性が減少して蚊が増加し、これが運ぶウエストナイルウィルスが1999年にニューヨーク市で蔓延した。

感染症の発生・拡大には、人による環境破壊がどこかで関わっている。動物の微生物がヒト病原菌に変わるためには、種間で高い密度にして長期の接触が必要である。それゆえに、何百万年も共存してきた旧世界の動物由来の病原菌の方が、新世界由来のものよりもずっと多い。そして、ヒトの病原菌のうち非常の多くのものが他の霊長類に由来している(HIVはチンパンジー由来である)。

第四章(過密)

病原菌の毒性が高まると、罹患者はたちまち病気(不活動性)になったり死亡するので、病原菌にとって次の感染機会を失い不利である。それ故に、毒性の非常に強い系統は、それほど毒性が強くないのものに淘汰されて絶える可能性が強い。すなわち、進化論的にいって病原菌やウィルスの毒性は抑制されていくはずである。自然生態系ではヒトでも他の動物でも、本来はそのようなメカニズムによって、集団内の感染は鎮火し、病原菌は単なる寄生者となり宿主との間に共生関係がなりたつはずである。

それが、新興感染症ではエピデミックとなりパンデミックとなり、しかも毒性がちょっとも弱まらないのは、人口の密度が高すぎるからである。感染者が倒れようと死のうと、ウィルスにはいくらでも宿主が周りにいるので、増殖力(毒性)の強いウィルスの方が拡大するのに有利なのである。

(注1:スエーデンでは、「集団免疫」戦略をとって緩い社会規制でCOVID-19に対処しようとしている。当然、ここでの感染者数は近隣諸国に比べて多い。しかし、上で述べた理屈によって罹患者の死亡率 (12%)も高い。この国では、おそらくウィルスの毒性は外の国よりも強化されているのでないだろうか?)。

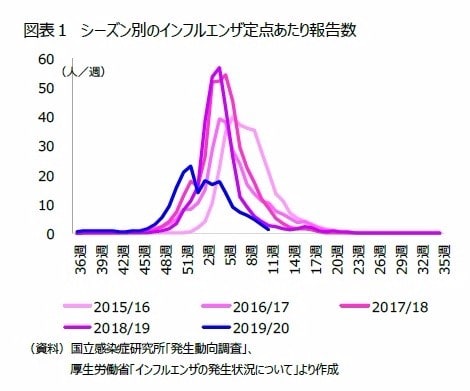

毎年、季節性インフルエンザは世界で50万人もの人々の命を奪っている。それと同じぐらいの感染力があり、死亡率がわずかに高い新型インフルエンザであれば何百万もの人を倒すことができる。

疫学者が考えると眠れないほど恐ろしいのは、高病原性鳥インフルエンザH5N1亜型である。これの死亡率はSARS-CoV-2の比でなく罹患者の50%-60%である。1918年のスペイン風邪パンデミックの再来となることは確実である。

鳥インフルエンザについても家禽(ニワトリ)の群れの大きさと密度がその出現の背景にある。ニワトリの密度が低いと、伝染は2-3週間のうちに自然と終息する。しかし、中国で見られるように養鶏場の数が増え規模が拡大するにつれて、感染が終わらずに広まるようになる。この国では2008年にはニワトリは1970年の20倍も出荷されている。ニワトリと野生の鳥の間での接触が増え、インフルエンザウィルスが種間伝播し、アウトブレークして高病原性鳥インフルエンザの出現頻度を高めた。

ソニア・シャーはH5N1インフルエンザがアウトブレークしている時期、中国広州の江村にある家禽市場を訪れ驚くべき光景を目撃した。ここでは家禽産業の労働者は高病原性インフルエンザウイルスに感染した鳥を、簡単な長靴とエプロンのみの格好をして、素手でマスクもなしに取り扱っていた。アメリカではエボラと闘うために使用する防御服を着用して作業するのに。

H5N1が生ずるのには鳥だけではなくブタも関与していた可能性がある。ブタはウィルスの混合容器である。トリーブターヒトの混在する地域が新しいモンスターウィルス誕生の地となるのである。

1918年のパンデミックのインフルエンザウィルスはどうやらブタの中に100年間も潜伏しており、2009年に新型インフルエンザとして再生したようである。

(庵主注2:まことに、旧約聖書の創世記で「産めよ、増えよ、地に満ちよ」と神に啓示を受けたときから、人類の感染症は宿命であったようだ)。

第五章(腐敗)

防疫のための正当な目的や手段は、どんなときでも露骨に利潤を得ようとする資本とそれに結託する政治家のために、しばしば妨害された。その歴史的エピソードが第5章でいくつか語られている。

1823年にニューヨーク市でコレラが発生した。医師たちは市長に公的な警報を出すように求めたのに、市長も衛生局もそれを完全に否定した。その他にも政府や行政による感染症拡大の発表押さえ込みの実例が、ゴマンと紹介されている(注:武漢におけるCOVID-19の発生初期に、それを知らせた李文亮が当局に弾圧された事件として、歴史は再現されている)。

民間の利益集団の圧力で、病原体との戦いが変節したのは政府だけでなくWHOにも起こっている。1980年代から1990年代にかけて、国連のシステムに懐疑的な国が支援金をしぼりはじめた。予算の不足を埋める為に、WHOは民間の企業から資金を調達した。しかし、これはひも付きとなって、その活動が顕著に歪められ、公衆衛生の諸活動と指導力が弱まった (注:WHOの活動が企業の利害によって決められていると批判したのは、前の事務局長であるマーガレット・チャンであった。彼女は中国代表であったが、いまやその中国が20億ドルといった膨大な資金をWHOに注ぎ込み、ここでの支配力を高めようとしている)。

第六章(非難)

コレラなどの感染症の患者が発生すると、その地域では理不尽な「憎しみのパンデミック」が暴発することが多い。社会的ストレスの時期には、侵入者を前にして結束を強め、手を携えて協力すべきであるのに、現実には道徳と習俗の容赦のない堕落がまき起こった。その結果、エピデミックの最中に、「責任がある」とみなされた集団がスケープゴートにされた。19世紀には医師や病院さえも、民衆により襲われ、通りすがりの旅人や移民も攻撃の目標とされた。暴徒により罪もない人々が虐殺されたことさえあった(注:欧米では中国人のみならず、それ以外の東洋人もコロナ禍の元凶とみなされ路上で暴行をうけたなどと報道がある)。鹿さえもライム病の原因という濡れ衣をきて(実際はげっ歯類が感染源)、駆逐されたことがあった。

戦争や天災とは異なりパンデミックを引き起こす病原体は人々の信頼関係を破壊し、不信をばら撒くようになる。身体を破壊するのと同じ位、確実に社会の連携を断ち切るのである。

第七章 (治療)

コレラの死亡率は未治療の場合は50%である。嘔吐と下痢で失われる体液を補充するために生理食塩水を補給すると、それは1%に低下した。単純で明解なこの治療法は、ヒポクラテス医学に染まっていた当時の医者に受け入れらえる事はなかった。当時はコレラ感染の原因は瘴気(悪臭のするガス)とされ、それを取り除く事が大事とされていた。飲料水によってそれが生ずる事実が知られていても頑迷に瘴気説にしがみついていた。これが粉砕されるのは、19世紀後半に登場する細菌説を待たなければならなかった。1870年にルイ・パスツールがカイコ微粒子病の原因の微生物を発見し、1876年にはロベルト・コッホが炭疽菌を発見した。1884年にはコッホはコレラ菌の発見を発表して、皆をあっと言わせた。

ヒポクラテス医学とは、正反対のところに現在の還元主義医学がある。還元主義者であるソニア・シャーは、自分に感染したMRSAを治療するために、あらゆる可能性のある療法を試みた。しかしいずれもうまくいかなかった。彼女は半分あきらめて、手当をせず傷を放置しておいた。そうするとMRSAの潰瘍は自然に収縮し、いつのまにか消えてなくなった。「おそらく内的要因や外的要因の間に何らかのヒポクラテス的な相互作用が働いたのだろう」述べている(注:還元主義者の著者が近代医学によって助けてもらえずにヒポクラテス医学のような状況で助かったのは皮肉な話しだ)。

第八章(海の逆襲)

気候変動が海洋を変化させて感染微生物の動態を変えることがある。地球温暖化によって気温が上昇すると、ヒトに病気をもたらす生物、とりわけコウモリ、蚊、ダニなどの分布域が拡大する。ある種のコウモリは通常よりも高い標高に移動し、北アメリカでは越冬域を北上させている。

第九章(パンデミックの原理)

生命が発生して以来、38億年にわたって単細胞の微生物が地球を支配していた。それに比べると多細胞生物は7億年前に出てきた新参者で、哺乳動物は約1億5000年前に生まれた。

免疫システムは病原体が体内に侵入するのを防ぐのに役立つたが完全なものではない。ヒトと微生物との軍拡競争は「鏡の国のアリス」に出てくる赤の女王のエピソードのようで、全速力で走っても同じ場所にとどまっている。

「いいかねアリス、この国では同じ場所にとどまるためには、全速力で走らなくちゃいけないのよ。先に進むためには、それよりもっと早く走らなくちゃいけないの」。鏡の国でアリスの前にあらわれた赤の女王は、こう言ってアリスの手を取り猛然と走り始める。ルイス・キャロル作の童話『鏡の国のアリス』に描かれた有名なシーンである。このエピソードを、生物は絶えず環境変化にさらされ、適応進化を続けているという仮説の説明に使ったのはリー・ヴァン・ヴェーレン(Leigh M. Van Valen、1935年 - 2010年)である。ヴェーレンは、特に生物どうしの共進化に注目した。同じ場所に棲息している生物種の間には、被食・捕食関係や、競争関係など、さまざまな相互作用がある。このような相互作用系では、敵対的な共進化が起きるだろう。例えば、被食者が捕食に対する防衛能力を高めるように進化すれば、捕食者側ではより攻撃能力を高めるように進化するだろう。このような共進化レースでは、同じ適応度を維持するためには、敵対する相手に対して絶えず適応し続けなければならないだろう。そこで彼はこのアイデアに、「赤の女王仮説」という魅力的な名前をつけた。この関係は寄生者と宿主の間の恒常的な軍拡競争にもあてはめることができる。一般に寄生者はその寿命の短さにより、より速く進化する。そのような寄生者の進化は、宿主に対する攻撃方法の多様化を招く。このような場合、有性生殖による組み替えで常に遺伝子を混ぜ合わせ短期間で集団の遺伝的多様性を増加させ続けることは、寄生者の大規模な侵略を止める効果を果たすと考えられる。ようするに生物にセックス(性)があるのは寄生者(病原菌)に対抗する仕組みである。

昔のパンデミックの痕跡はヒトの遺伝子を分析すると分かる。人々は食の文化(香辛料を使う)によって免疫の強化を行った。インドのカースト制は各地方の感染症を防御する社会的ディスタンスをとるシステムとして発達した。病原体の多様性が大き地域ほど民族の多様度が大きい。病原体への関心が強い集団ほど、自己が属する民族への好意度が大きい。病原体への免疫獲得の優位性が世界史における征服者としての必要条件である(注:現代の中国人はひょっとするとそうかもしれない)

第十章(次の伝染病を監視する)

パンデミックを完全に防ぐためにできるだけ早く。感染者を探すモニターシステムを構築する必要がある。それには既存のWHOの組織を強化して利用するべきだが、これには不備なところがいくつもある。要件を満たす機関の監視能力をまとめて機能的なプログラムを設計する必要がある。