2003年3月末、香港九龍湾の牛頭角道にある高層住宅団地「淘大花園(アモイガーデン)」付近の住民はパニックにおちいった。アモイガーデンには33階建ての高層マンションが 19棟林立している。この団地のE棟を中心に、300名以上ものSARS感染者が次々と出たからである。このクラスターの内、E棟住民から107人も入院患者が出た。この107人の居室の大部分は、各階の7号室か8号室で、建物の垂直方向に重なった位置関係にあった。

調査の結果、次のようなことが判明した。3月14日中国深圳市のSARSに感染した男性(33歳)が、E棟16階にすむ兄弟を訪問した。男性は発熱や下痢症状があったが、そこでトイレを使用した。10日後、男性の兄弟と家族だけでなく、E棟の住人99人がSARSに感染した。ほかの棟でも222名が感染し、ここのアウトブレークで42名が死亡した。

男性はE棟や団地内を歩き回ったわけではない。どうして、アモイガーデンでSARSが広がったのか、科学的調査が何ヶ月もかけて行われた。その結果は、まったく意外なものであった。それによると、SARSウィルスは、下水の経路を通じ、トラップに水の溜まっていないU字管パイプを伝わって、換気されているバスルームに入り込み、周囲の住民に感染したのである(下図参照)。

(横浜市健康福祉局衛生研究所HPより引用転載)

M. W. モイアーによると、換気扇を回すと浴室内の圧が下がり、U字トラップを通じて空気が流入する。SARS感染者の男性が排便し流した汚水が下水管に入り込み、そこで生じたウイルスを含むミスト(エアロゾル)が、下水管を共有する他の階に浴室を通じて流れたということである(このような構造は、感染症以前に衛生的にかなり問題である)。さらに、部屋に入った汚染ミストが窓から出て、近隣の棟にも飛散して感染者を出したというから恐ろしい。

アモイガーデン関連のSARS患者は、他の地域の患者より重症化した。さらにここでは、患者の約66%が下痢症状を示したが、ここ以外では2%から7%が下痢症状を示すのみであった。これらの差は何によるのかわかっていない。ただアモイガーデンの感染者が、高濃度の病原体ウイルスの曝露を受けていたという可能性がある。ミストの状態でのウィルスは、上気道ではなく下気道に感染しやすくなって重体化するリスクが高まるのかも知れない。

新宿歌舞伎町や大阪ミナミの飲食店でのCovid-19感染者の多くは、トイレ内感染ではないかと推定される。意外と客室での空気感染は少ないのではないかと思う。

トイレでは便器の蓋を閉じて水を流すのが原則だが、そのような指示を出している店はほとんどない。また蓋を閉めて流しても、便器内でミストはしばらく充満しており、次の使用者が蓋をあけると、部屋に漏れる。トイレ内は大抵、換気ファンを回しているので、ミストは気流でたちまち舞い上がる。おまけに、トイレのドアーの開閉時に、ウィルスを含んだ高濃度のミストが客室に流れることになる。

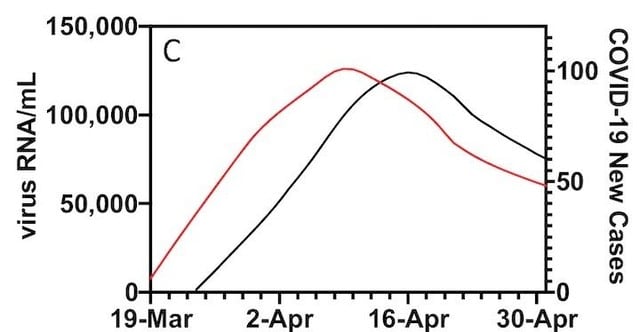

夜の街の飲食店とくに飲み屋では、誰でも平均一回以上はトイレを使う。コロナウィルスはSARSウィルスと同様に、感染者の大小どちらの便にも含まれている。下水のSars-CoV2ウィルスを測定する疫学調査が行われている(6月10日拙ブログ「Sars-CoV-2ウィルス検出がCovid-19の流行予測に役立つ!」参照)。

トイレを使用禁止にすることができないから、何らかの感染防止策が必要になる。一つは消毒剤がトイレに流れるようなものを使用することが考えらえる。消臭剤を流すものはあるが、消毒剤を流す形のものはまだないようだ。しばらく使用者に、投げ込んでもらう必要があるかもしれない。

参考文献

McKinney, Kelly R; Yu Yang Gong; Lewis, Thomas G. (2006) Environmental Transmission of SARS at Amoy Gardens. Journal of Environmental Health; 68, 9: 26-30

M.W. モイアー 『温床と化す米国の大都市』 別冊日経サイエンス 2020/238 p26-39

ナショナルジオグラフィック記事:「思わぬところにリスクも トイレとウイルス感染の関係」(https://style.nikkei.com/article/DGXMZO61535750V10C20A7000000/)