滋賀・石山の、「住友活機園」を見学してきました。

年に1度だけの特別公開の為、事前申し込みをして、

抽選で見学することが出来ます。

5倍ほどの倍率だったそうですが、運良く当選出来ました。

名前からも分かるように、

日本の4大財閥の1つ、大阪を本拠地としている、

住友家に関係があります。

以前見た、住友家の子息の豪邸の、門番の家が、

とても好みだったので、

この「住友活機園」の建築もとても興味がありました。

住友財閥は、世界最大の財閥、ロスチャイルド家よりも

歴史が古いそうです。

住友の名前は、将軍家足利家に仕えていた室町時代から

歴史に登場するようですが、

一説によると、桓武平氏に起源があるとも言われているそうです。

徳川家にも仕え、武家社会で、ある程度の地位に付くのですが、

武士を辞め、京都の洛中で「富士屋」という本と薬の店、

そして「泉屋」という銅商を営みました。

この銅商が、住友財閥のもとになっています。

JR石山駅から歩いていくと、小高い場所に見えてきます。

この「住友活機園」と呼ばれている建築は、

住友家のご当主が建てたものではありません。

住友家は、当主が権限を持つのではなく、

「君臨すれども統治せず」という、住友家の家祖による家訓があり、

特に明治時代以降、住友家以外の出身の番頭によって、

さまざまな業務が行われていました。

その2代目、名番頭、高潔な実業家と名高い、

伊庭貞剛氏が引退する時に建てた建築です。

この伊庭貞剛氏は、明治時代に、

現在の住友グループの基幹産業、銅、金属、軽金属、電工、

また住友林業、住友銀行になる各社を設立した人物です。

門にたどり着くまでも、長く・・・

玄関が見えるまでは、さらに、池などを見ながら、

くねくねと坂を上がり・・・

和風の玄関が見えてきました。

「住友活機園」は、この時代の特徴でもある、

和館と洋館が一体となった建物で、

当時の姿を完全に伝えている稀有なものとして、

重文指定されています。

もともとは、一万坪~の土地があったものの、

新幹線の開通の為、その土地の一部をJRに売却し、

現在は二千坪ほどになっています。

この庭園のすぐ脇を、新幹線が走っているのです。

見学中も、何度も爆風や揺れを感じました。

いくら売却されたとは言え、こんな貴重な文化遺産の真横に

新幹線を通す、JRという企業の不粋さを感じました。

この「住友活機園」を建てた、伊庭貞剛氏は、

「事業の進歩発達に最も害をするものは、・・・・

老人の跋扈(ばっこ)である。」という信念で、

わずか4年で、この大番頭の地位を退き引退しています。

(どこかの政治家や、どこかの電力会社幹部に聞いてほしい言葉です )

)

1904年(M37)に伊庭氏が引退する際に建てられました。

設計は、野口孫市氏です。

洋館の壁は、木材によるウロコ張り。

長い間、柿渋などできちんと防腐処理されてきたため、

このように当時の状態が残されています。

伊庭氏が、とにかく清楚な建物を、と希望したため、

全体的に、装飾は多くありません。

木材のウロコ張りや、ベランダの卍型の柵や、

それを支える雲型が、どことなく和風な雰囲気も醸し出していて、

隣の和館と一体感を感じさせます。

屋根は瓦ぶきで、避雷針の間にある、

なにかくり抜きされているものがありますが、

このくり抜きが、ハート型になっています

外観は撮影OKでしたが、

内部は室内から庭園の方への撮影のみOK、

と言うことでした。

「住友活機園」の見どころは、木材

説明を聞くまでは、さっぱり知りませんでしたが、

日本の銘木の宝庫なのだそうです。

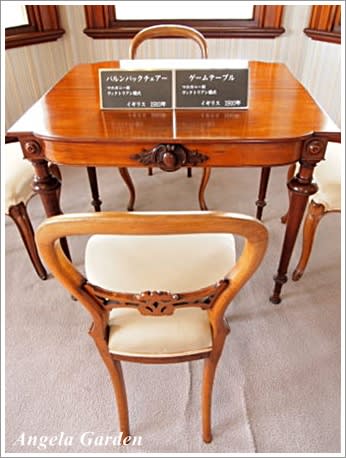

↑と↓の画像の木材部分は、へぇぇ~!な木材が使われているんです~

伊庭氏は、誰もが見て、お金を掛けている、大変な財力を持っている

ということを見せつける建物ではなく、

本当の教養、知識、を持つ人だけが、

素晴らしい木材を使っている、と分かれば良い、という考えだったそうです。

一見して、お金を掛けました、と分かることをするのは成金のすること、

品性の無いこと、と言う考えだったそうです。

↓の部屋の縁側の廊下の天井の木材は、

樹齢3000年の古代屋久杉を使っています

説明を聞くまで、私は、

ずいぶん古いから、シミや変な汚れが出てきているのね~

と、思っていました。

(恥ずかしい・・・)

また和館には、黒御影のマントルピースが設置されていて、

それが、また素晴らしい~

黒御影の塊を職人さんが、ハンドメイドで作り上げているんです。

当時は石を削る機械はありませんので。

また伊庭氏のアイディアで、とて可愛らしい細工がされていました。

そのマントルピースも、普段はふすまで隠しているのです。

その煙突がこちら↓です。

縁側にある、こういう靴脱ぎの階段ありますよね。

当時、ですが、上のタイプ、何個も石を集めて固めたタイプは

とても珍しく高級品だったそうです。

↓の一枚岩のタイプの方が、珍重品だと思っていたのですが、

こちらは、流通品だったそうです。

お庭を撮るように、窓周りを写してみました。

窓ガラスの嵌め込み方が、それぞれの部屋で違っています

こちらの建物は、装飾は少ないのですが、

ものすごく贅沢な、本物の贅沢は、こういうものだ、

ということを実感した建物でした。

見学は、住友関係の方の、

分かりやすい説明を聞きながらでしたので、

とっても勉強になりました。

設計者の野口孫市氏は、高校卒業後、住友家から奨学金を貸与されて、

現在の東京大学や大学院で建築や耐震を研究しました。

その後、淀屋橋にある住友銀行本店(現三井住友銀行大阪本店)の

建築研究の為に、ロンドンで建築を勉強し、帰国。

その後、本店社屋の建築の為に住友臨時建築部が発足、

野口孫市が技師長となりました。

野口孫市氏は、住友家お抱えの建築家となり、

住友家15代当主が寄付をして建てた、

大阪中之島府立図書館の設計も行っています。

「住友活機園」を見学して、

伊庭貞剛氏に興味が出て、住友財閥の歴史も

少し調べてみました。

100年を超える、住友の場合は400年~ですが、

やはり長く続いている企業は違うのだな~と思いました。