しかも、講義した研修室は満員御礼の状態でしたが、参加した学生は合計で5人程度でした・・・。本当に限界を感じました。

しかも、講義した研修室は満員御礼の状態でしたが、参加した学生は合計で5人程度でした・・・。本当に限界を感じました。

クロアチアの医師グルジシが2007年に書いた

「頸原性頭痛:疾病原因、特徴、診断、治療」

Cervicogenic headache: etiopathogenesis, characteristics, diagnosis, differential diagnosis and therapy.

Grgić V

Lijec Vjesn. 2007 Jun-Jul;129(6-7):230-6.

↑

以下、訳して引用。

「頸原性頭痛(Cervicogenic headache)という言葉は、頭部周辺で、上位頸椎障害のために起こる頭痛を意味しています。

臨床研究によれば、慢性頭痛の患者の15-20パーセントは頸部が原因の頭痛です。頸原性頭痛は、C1-C3の頸神経、C0-C3の椎間関節、C2-C3の椎間板、C2-C3の筋肉、靱帯、骨構造、硬膜、椎骨動脈の痛み病巣から引き起こされる障害です。

神経解剖学と神経生理学の研究は、頸椎のC1-C3からの侵害受容求心性神経と三叉神経からの侵害受容性求心性神経が三叉神経核で収束することを証明しました」

以上、引用終わり。

「緊張型頭痛」や「肩こり」の臨床研究をしていると、触れずにはいられないのが、「頸原性頭痛(Cervicogenic headache:サーヴィコジェニック・ヘディック)」です。頸椎が原因で頭痛となります。

もともとは2003年の「国際頭痛分類」にも分類されていましたが、「緊張型頭痛(tension-type headache)」の概念と混同されがちでした。

しかし、例えば、交通事故のむちうち損傷など外傷が原因で頭痛が起こるのは、「緊張型頭痛」の概念にはあてはまりません。

さらに、1950年代から西洋医学では「大後頭神経三叉神経症候群(Great Occipital Trigeminal Syndrome:GOTS:ゴッツ)」という病気の存在が知られていました。これは、後頭部痛といっしょに三叉神経第1枝の前額部から眼のあたりが痛むという症状が特徴です。これは、後頭部の皮膚感覚を支配する大後頭神経と顔面の皮膚感覚を支配する三叉神経が延髄の核において収束することから起こると考えられ、日本頭痛学会などでも、この目の痛みが頸椎など後頭部・後頚部を治療することで改善されるという症例が2000年代後半に報告されはじめました。

さらに実験では、日本医科大学の柴田正義医師は、大後頭神経近傍に食塩水を注射したところ、後頭部・頭頂部・前頭部から眼窩に放散痛が起こることを報告しています(柴田正義「肩のいたみの臨床的研究」1972)。

また、日本の鍼灸科学派を代表する七堂利幸先生は、上天柱(BL10)穴に刺鍼して通電して、深部体温を測定したところ、眼窩下部の体温上昇を記録し、大後頭神経と三叉神経が延髄でリンクしていることが、天柱(BL10)を刺激して、顔面に影響する機序ではないかと考察されています(七堂利幸「鍼による深部体温への影響(1)」『自律神経』1977)。

これらの実験が示す、大後頭神経と三叉神経がリンクしているという事実は、(1)緊張型頭痛などの関連痛の存在、(2)頸原性頭痛による後頚部から目の症状(足太陽膀胱経の流注にそっくり!)、(3)天柱穴や百労穴によって緊張型頭痛や頸原性頭痛が改善されること、などの鍼灸臨床で経験する事実をうまく説明できます。

2016年論文「日本の都市部労働者の深刻な頸部と肩の不快感(肩こり)の潜在的リスクファクター」

Potential risk factors for onset of severe neck and shoulder discomfort (Katakori) in urban Japanese workers

Takayuki SAWADA,et al.

Ind Health. 2016 May; 54(3): 230–236.

Published online 2016 Jan 30. doi: 10.2486/indhealth.2015-0143

※「女性であること、短い睡眠時間と、仕事による抑うつ気分は明らかに、深刻な肩こりと関係していた。」

Being female , short sleep duration and depressed mood with some issues at work were significantly associated with onset of severe Katakori.

2014年「腰痛と肩こりの実態,危険因子と新たな視点に立った解釈案」

Risk factors for low back pain and katakori: a new concept

松平浩 et al.『日本臨床』 72(2), 244-250, 2014-02

※「精神社会的ストレスは、脳の機能障害のひきがねとなり、ウツと身体化(肩こり)を引き起こす」

Psychosocial stress is likely to trigger brain dysfunction, leading to depression and somatization.

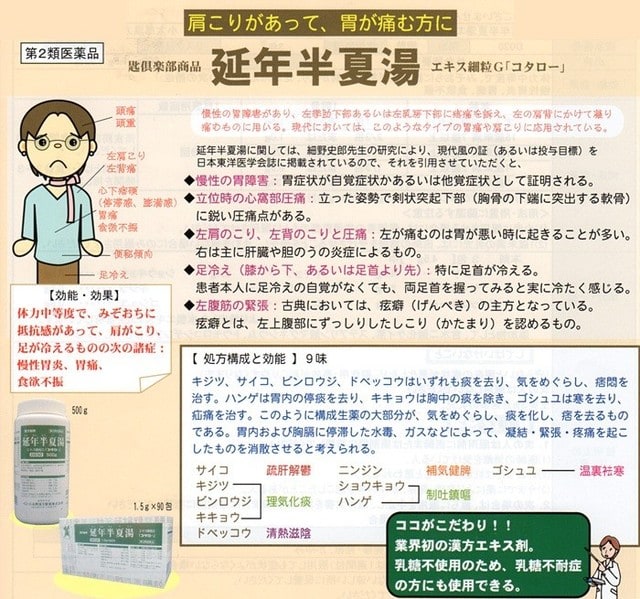

「延年半夏湯について」

細野 史郎,et al.『日本東洋医学会雑誌』9 巻 (1958) 4 号 p. 127-142

↑

この論文は、「肩こり=痃癖(げんぺき)」について、ほとんど決定版の論文です。じっさい、コタロー漢方の説明は、完璧です。胃・胸膈に停滞した水毒・ガス(気滞)で、左肩こりや心下痞鞕があるものです。

「肩こり治療のエビデンス」

鶴岡 浩樹 『JIM』 19巻 4号 2009/4/15

↑

鍼、電気治療、エクササイズ、徒手療法、マッサージ、薬物療法と注射などのエビデンスが記述されています。

肩こりの歴史的起源

The Historical Origins of Katakori

栗山 茂久

KURIYAMA Shigehisa

Nichibunken Japan review : bulletin of the International Research Center for Japanese Studies 9, 127-149, 1997-01-01

https://ci.nii.ac.jp/naid/120005681278/

143ページからは、20世紀初めの「筋肉リウマチ(muscular rheumatism)」の概念からウィリアム・ガワース卿(Sir William Richard Gowers :1845 –1915)が、「結合織炎(fibrositis:フィブロサイティス)」を提唱したことについての論述です。「結合織(Fibrous)またはファッシャ筋膜(Fascia)の炎症」というのは、20世紀初めとしては、ユニークな捉え方と感じました。

オランダ人ヨアン・ゲオルグ・メッツアー(Johann Georg Mezger:1838-1909)が「クラッシック・マッサージ」を創り、1890年代に「アメリカ・マッサージの父」ジョン・ハーヴェイ・ケロッグ(John Harvey Kellogg:1852-1943)がさらに、このマッサージをアメリカで普及しました。フランスの医師Just Lucas-Championnière(1843-1913)やロシアの医師イシドール・ザブルドスキー(Isidor Zabludowski:1851-1906)、ドイツの外科医アルバート・ホッファ(Albert Hoffa:1859-1907)は同時代人です。

ちょうど、この時期に、英語圏で「結合織炎(fibrositis:フィブロサイティス)」の概念が出てきたのは、マッサージと関連があるかも知れません。

肩こりの歴史的起源

The Historical Origins of Katakori

栗山 茂久

KURIYAMA Shigehisa

Nichibunken Japan review : bulletin of the International Research Center for Japanese Studies 9, 127-149, 1997-01-01

https://ci.nii.ac.jp/naid/120005681278/

蘆川桂洲(あしかわ・けいしゅう)の1688年『病名彙解(びょうめいいかい)』の『痃癖(Kenpeki)』が、くびと肩のコリで、『打肩(Uchikata)』と呼ばれることから議論がスタートします。

もっとも1630年の日本ポルトガル語辞典では、Quebeqi(けんべき)、Feqi(癖へき)が「肩の悩み(shoulder affiliction)」の意味で使われています。

1639年の文献では、中国語の「痃癖(xuán pǐ)」は腹部の病気であり、「痃癖(Kenpeki)」を肩こりとするのは誤解であると論じています。

腹部の病気として、

「積(しゃく:积:jī)」、

「癥(ちょう:癥:zhēng)」、

「結(けつ:结:jié)」などがある。

後藤艮山(ごとうごんざん:1659-1733)の登場がターニングポイントである。後藤艮山は、百病は一気の留滞より生じると論じた。

また、朱丹渓(しゅたんけい:朱丹溪:zhū dān xī:1281-1358)は、『丹渓心法(たんけいしんぽう:丹溪心法:dān xī xīn fǎ)』の中で、『鬱(うつ:郁:yù)』をとりあげている。

また、香川修庵(かがわしゅうあん:1683-1755)は、『一本堂行余医言(1805年)』で、「癥(ちょう:癥:zhēng)」について述べています。

大久保道古(おおくぼ・どうこ)の『古今導引集』でも、痃癖の病因論が語られています。

寺島良安(てらしまりょうあん)の『和漢三才図会』(1712)でも「按摩痃癖(けんぺき)」が語られている。

林正且の『導引体要(1684)』、竹中通庵の『古今養性録(1692)』、大久保道古(おおくぼ・どうこ)の『古今導引集(1709)』、宮脇仲策(みやわき・ちゅうさく)の『導引口訣集(1713)』、太田晋斉の『按腹図解(1827)』などの按摩ルネサンスがある。

唐代、王焘(wáng tāo)の『外台秘要(wài tái mì yào)』十二巻で延年半夏湯の記述を探すが、見つけられず・・・。

代わりに、癖気への灸法をみつける。津液=水が三焦をふさいで、停滞して癖気となり、両脇の間で痛む。それは鍼灸で治療する。しかも「其癖有根。其根有着背者」という表現まであり、既に、癖の根が背中にあり、灸法で治療することが記述されている!!!。これ、もう、ほとんど痃癖=肩癖に近づいているやん!やっぱり、原著を読まんと、ダマされるわー。

病源夫五脏调和。则营卫气理。营卫气理。则津液通流。虽复多饮水浆。亦不能为病。若摄养乖方。则三焦痞隔。三焦痞隔。则肠胃不能宣行。因饮水浆。便令停滞不散。更遇寒气积聚而成癖。癖者。谓僻侧在于两胁之间。有时而痛是也。其汤熨针石。别有正方。

崔氏疗症癖闪癖方。

令患人平坐。取麻线一条绕项。向前垂线。头至鸠尾横截断。即回线向后。当脊取线穷头。即点记。乃别横度口吻。吻外截却。即取度吻线中折于脊骨点处中心。上下分之。各点小两头通前合灸三处。其所灸处。日别灸七壮以上。十壮以下满十日即停。看患人食稍得味即取线还度口吻于脊中点处横分灸之。其数一准前法。仍看脊节穴去线一二分。亦可就节穴下火。如相去远者。不须就节穴若患人未捐可停二十日外。还依前灸之。仍灸季肋头二百壮。

其又灸闪癖法。

其癖有根。其根有着背者。有着膊上者。遣所患人平坐。熟看癖头仍将手从癖头向上寻之当有脉筑筑然。向上细细寻至膊上至筑筑头。当膊即下火。还与前壮数无别。王丞云∶背

上恐不得过多下火。只可细细日别七炷以来。

又疗癖左右相随病灸法。

第一屈肋头近第二肋下。即是灸处。第二肋头近第三肋下亦是灸处。左右各灸五十壮。

一时使了。(千金云灸症癖方患左灸左患右灸右脊屈肋数第二肋上第三肋下向肉 前初日灸三次日五周而复始至五十止忌大蒜余不忌)又灸 气法。

从乳下即数至第三肋下。共乳上下相当。稍似近肉接腰骨外取穴孔。即是灸处。两相俱灸初下火。各灸三壮。明日四壮。每日加一壮至七壮。还从三壮起至三十日即罢。

上前两种灸法若点时。拳脚点即拳脚灸。若舒脚点时。还舒脚灸