今回は、長崎県南部への島旅に出かけました。いつものように今回の島々の概略を書いておきますが、渡島数が多くて、長いものになりました。

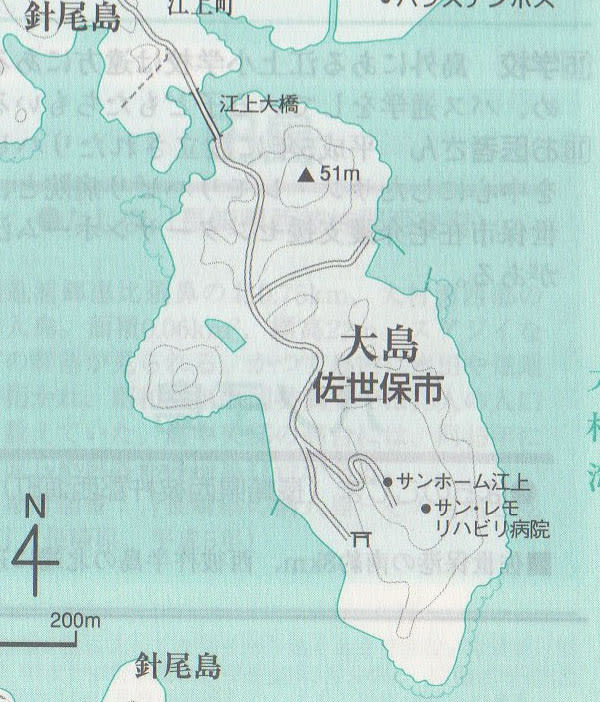

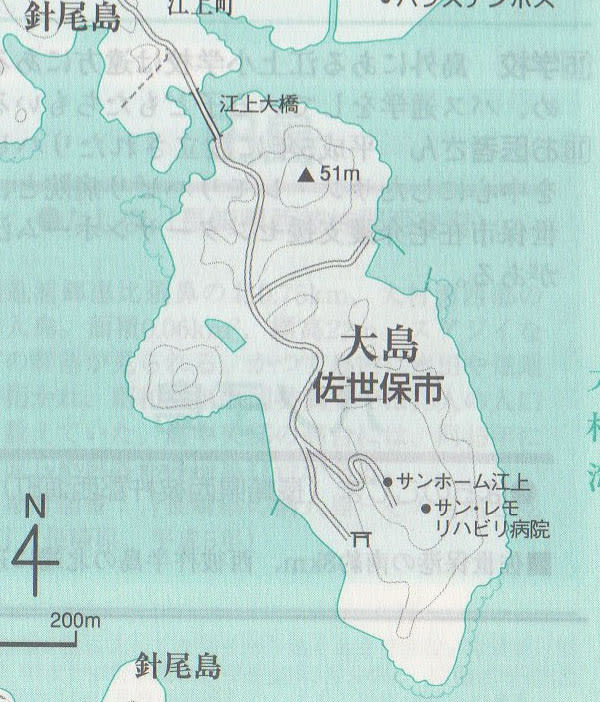

大島(佐世保市) 佐世保市の南部、大村湾に臨む針尾島南東部に接する小島で、昭和63年4月に江上大橋で結ばれた。かつて約40mの瀬戸を、たぐり船と呼ばれるロープ付きの小舟が行き来していた。半農半漁の生活が営まれ、大正から昭和初期にかけて、れんが用の赤土が掘り出され島内2カ所にれんが工場が建てられていた。周辺には全国から観光客が訪れる国際級リゾート施設ハウステンボスがあり、リゾート地域として注目を浴びている。

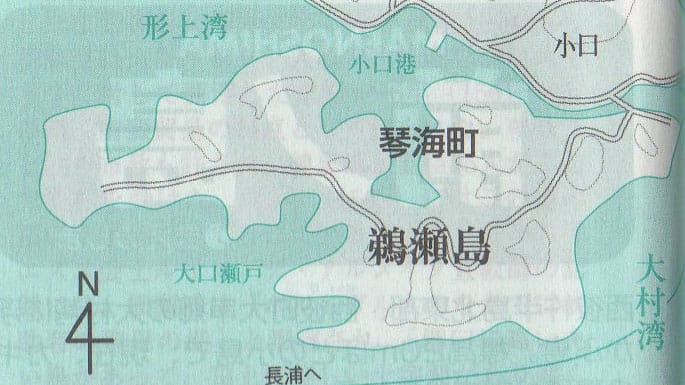

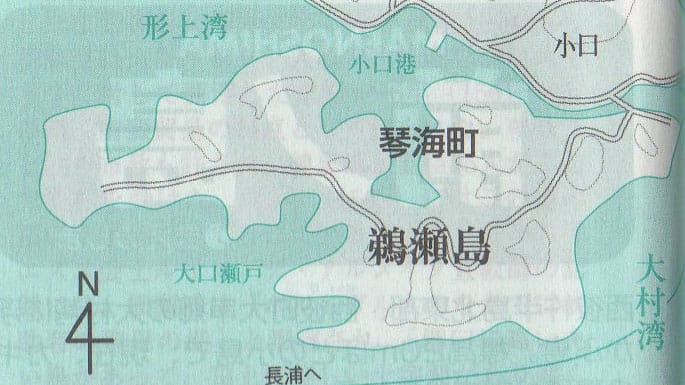

鵜瀬島(うせじま) 波静かな大浦湾の西岸に位置する周囲4Kmの小島。昭和23年に架橋され、平成8年に架け替えられている。対岸とはわずか10mの小口瀬戸をはさむだけで、かつては両岸にわたされた綱をたぐって船が往来し、干潮時は徒歩で行き来もできた。この鵜瀬島がある琴海町の名の由来は、江戸時代の著名な史家・頼山陽が大浦湾の別名を「琴湖」と呼んだことに始まるといわれ、複雑に入り組んだリアス式の海岸と、島の砂浜に打ち寄せる琴の調べにも似たさざ波の音が調和して風光明媚である。島の周囲の入江では、良質の真珠養殖が盛んに営まれているほか、ナマコなどの新鮮な魚介類が水揚げされ、関東・関西方面にも出荷されている。

南串島(なぐしじま) 西彼杵半島の西岸北部、西海町七釜郷と狭い水道を隔てて相対している島。周囲6.5Km、面積0.69Km2、標高86m。南北に細長い島で、七釜郷を護るように入江の前面に横たわり、北部は天然の良港・七ツ釜港(県管理港湾)の一部を形づくっている。南西部は大瀬戸町柳地区と接している。江戸期の「大村郷村記」には難串島と記されている。昭和41年、西彼杵半島県立自然公園に指定された。西彼杵半島西岸を縦断する国道202号線が島の南部を通過しており、同58年には国道改良工事によって七釜郷四釜地区とを結ぶ七ツ釜大橋が完成、現在は3本の橋で本土側と結ばれている。集落は水道に面した東側に立地し、運動場などもある。平成12年国勢調査では23世帯81人を数えている。

香焼島(こうやぎじま) 長崎湾の南西部にある陸繋島。面積4.49Km2、周囲19.7Km。最高標高は120mの遠見岳。かつては大中瀬戸と香焼水道で本土と隔てられていたが、昭和43年に長崎市深堀との間が埋め立てられ陸続きとなった。古くは神八木島と称したといわれ、香焼の名は焼畑地を指すクワヤキが転訛したという説もある。また弘法大師がこの島で護摩密法を行い、その香気が岩窟に浸み込んだからともいわれている。現在も弘法大師わかりの円福寺などがある。江戸時代には佐賀藩深堀領で、寛永20年(1643)には遠見番が、承応2年(1653)には台場が設けられている。元禄時代から自家用として石炭が採掘されていた。文久元年(1861)には藩営炭坑となり、明治6年には香焼炭坑社が採掘開始、以後数度にわたり経営者が交替し、昭和39年にその幕を閉じた。造船業は明治35年に始まり、会社の閉鎖・再建を繰り返した後、昭和42年に三菱重工長崎造船所が進出、造船の町として栄えた。

蔭ノ尾島(こげのおじま) 香焼島の北端にあった島で、鎌倉時代には「蔭呂宇島」としてその名が出てくる。キリシタンの島として度重なる迫害を受けながら近世期には漁業などを営んでいた。明治32年に長崎要塞の蔭ノ尾島砲台が竣工している。面積0.29Km2の島だったが、昭和17年に香焼島との間の瀬戸が造船所によって埋め立てられた。その後も蔭ノ尾集落は残っていたが、三菱重工業の進出を契機に同47年には堀切・深浦集落へ移転した。平成12年の国勢調査では、香焼・蔭ノ尾全体で1,742世帯4,512人を数える。

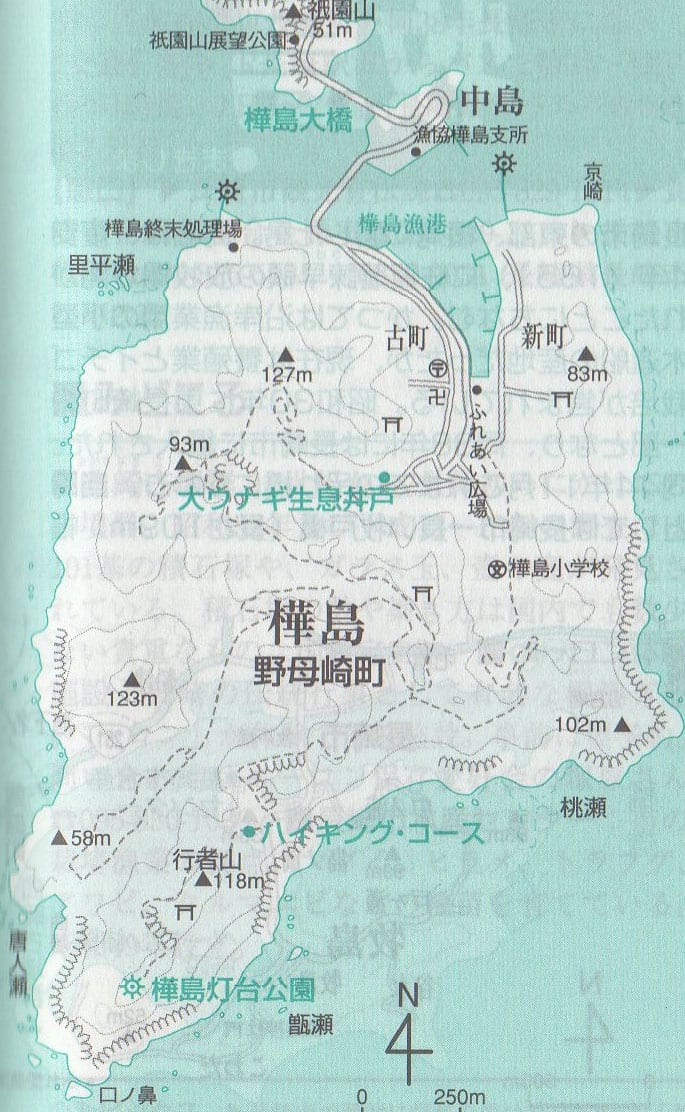

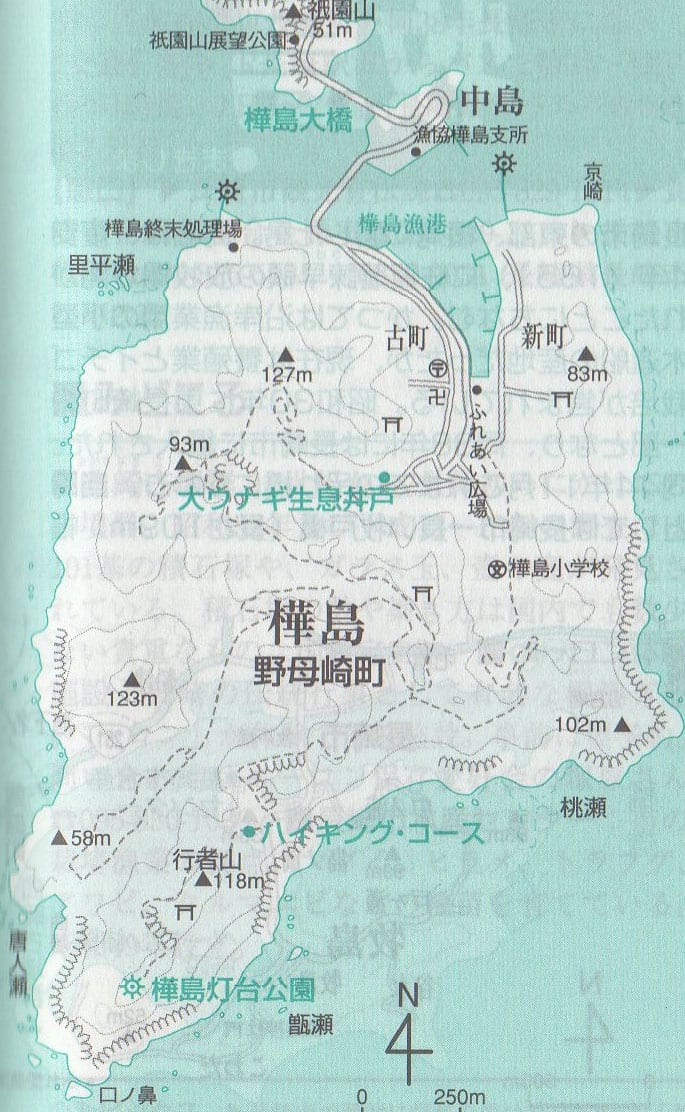

樺島 長崎市の南、長細くのびる野母半島の先端にある島。島名は、水源が豊富であることから川場島と呼ばれたことに因むという。昭和61年、樺島水道で隔てられた脇岬との間に長さ227mの樺島大橋が架かった。北側に深く湾入した天然の入江があり、中世から海上交通の要衝で帆船の風待ち・潮待ち港としてにぎわい、明治以降は三池や天草炭鉱の瀬戸内海方面へ運ぶ船が寄港、近辺では島原や口之津に次ぐ港町として大いに栄えた。タイ・イワシ網漁は昭和初期から30年代前半まで大きな発展を遂げた。近年はビワの特産地として有名になっている。野母半島県立公園区域にある島で、水産の島から観光の島へ変貌中だ。

牧島 長崎市の東部、橘湾に面した島。島名は、慶安4年(1651)に佐賀藩諫早領の放牧場が開かれたことにちなむ。かつては沿岸漁業用の小型木造船の産地だったが、現在は養殖業とイチゴ栽培が営まれている。昭和30年に東長崎町の一部となり、同38年には長崎市に編入された。同44年11月これまでの吊り橋にかわり、当時としては長崎市一長い牧戸橋(長さ109m、幅5.5m)が竣工した。島内には「つくり育てる漁業」を積極的に推進する長崎市水産センターほか、国指定史跡の曲崎古墳群(昭和53年12月21日指定)や、修学旅行生が長崎伝統行事「ペイロン」を体験できる施設である。

神ノ島 長崎湾口北部にあった島。昭和42年に小瀬戸町との間が埋め立てられ、現在は本土とつながっている。慶長15年(1610)1月3日、この島の沖合いで、徳川家康の命を受けた有馬晴信の軍勢約1,200人が貿易船隊司令官ペッソア率いるポルトガル帆船「マードレ・デ・デウス号」を取り囲んで攻撃、財貨とともに船を撃沈させる事件が発生している。近世期には周辺の皇后島、・四郎ケ島を含めて佐賀藩領の深堀村となっており、外国船などの来航に備え、長崎港警護のための堅牢な神ノ島台場が嘉永5年(1852)に完成、鉄製砲台が据えられている。住民は佐賀・矢上・諫早からの移住と言われ、幕末にはキリシタンの島となっていた。明治13年に神ノ島村として独立村となっている。当時は130世帯650人あまりが漁業や荷船稼ぎによって生計を立てていた。同14年には木造の教会堂がラゲ神父によって建てられている。同22年には淵村の大字となり、どう31年には長崎要塞の神ノ島高砲台・低砲台が竣工、日露戦争時には戦備についた。現在のけんが造りの神ノ島教会は同30年にジュラン神父の設計によって建設されたもの。

前島 神崎地区の北20mにある島。北九十九島のうちの一島。面積0.31Km2、周囲3.8Km、標高52m。西海国立公園に含まれている。昭和47年に本土と架橋され、西の鼕泊島との間も架橋されている。イリコ加工場があり、まき網船の基地となっている。平成2年の国勢調査で人口80人、同12年には86人を数えている。

鼕泊島(とうどまりじま) 神崎地区の北約0.1kmにある島。北九十九島のうちの一島。面積は0.1Km2、周囲2.0Km、標高42m。西海国立公園に含まれる。昭和51年、東の前島との間に「鼕泊橋」が架橋され、本土から渡れるようになった。まき網船団があり、平成2年の国勢調査で人口77人、同12年には71人を数える。

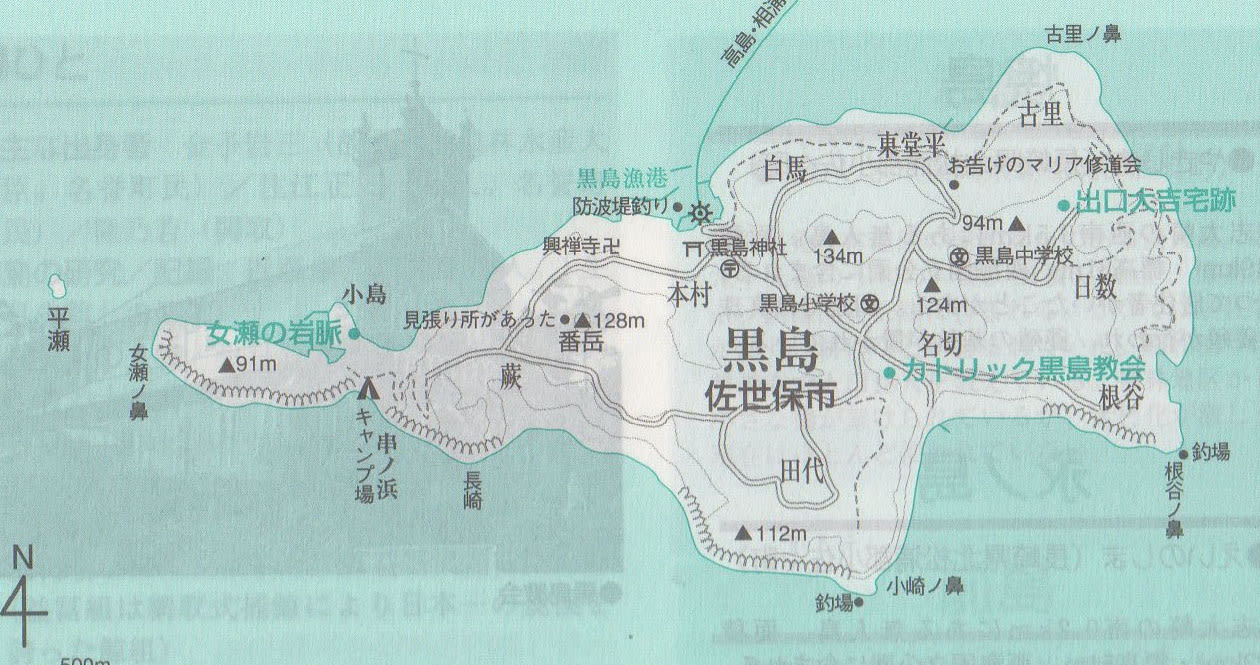

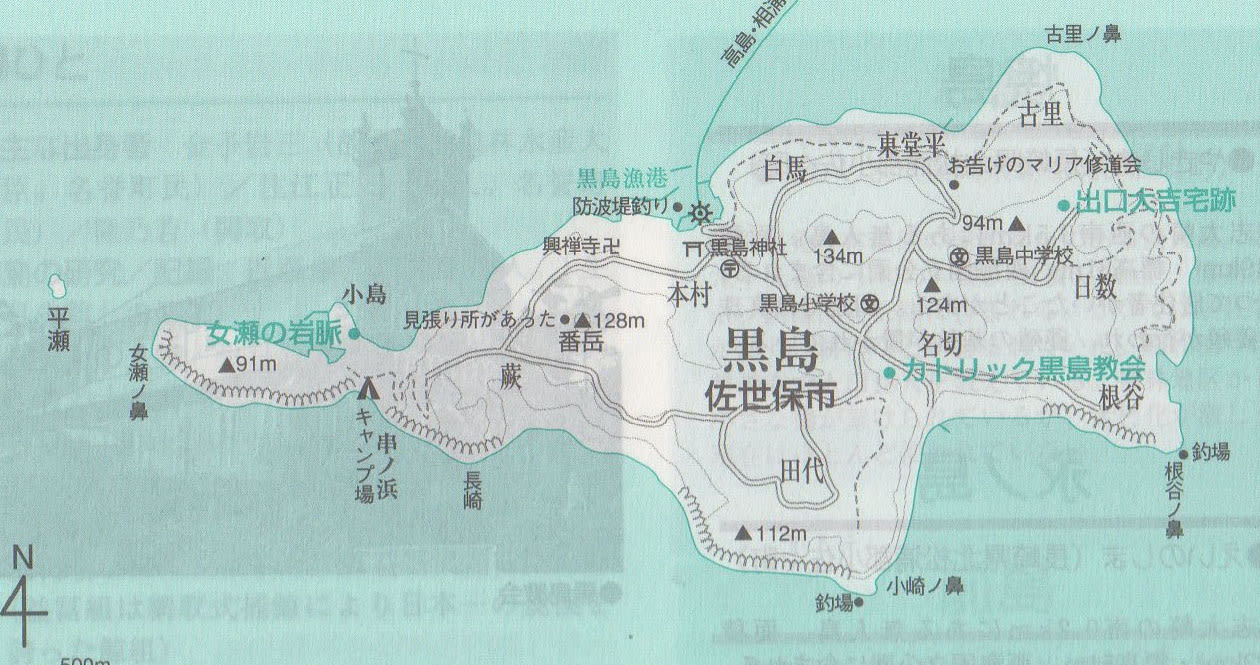

黒島(佐世保市) 佐世保市の相浦港から出航した「ニューフェリー黒島」は、途中高島に寄り、黒島の白馬港に着く。沖合から見ると平らに広がるなだらかな姿をしている。西と東にやや高くなったところがあり、五島に近い西が「番岳」、中学校のある東が「岳」と呼ばれている。番岳には寛永17年(1640)、鎖国中の日本に異国船が近づくのを警戒するための見張り所がおかれた。住民の7割がキリスト教徒といわれ、島の中ほどにはカトリック黒島教会の名切天主堂があり、平成10年度には国指定重要文化財となっている。禁教令で弾圧を受けたものの、西彼杵半島の外海地方や五島などからキリシタンが移住し、出口大吉宅で密かに信仰が続けられていた。明治19年から修道会愛苦会の保育・福祉・奉仕が進められ、女性修道者の自給自足の生活(通称「女部屋」)がみられた。島名は、ポルトガル語のクルス(十字架)に由来するという説と、密生した樹林により黒く見えたためという説がある。

高島(佐世保市) 佐世保市の相浦港から出港すると眼前に現れるタツノオトシゴ形の島。沖合から見ると、右半分がこんもりとした山林で南端の標高138mの番岳が最高点。北半分が平たく広がるなだらかな姿をしている。ほとんどが漁業に従事し、カマボコ・チクワ製造業が2軒ある。島の北部には民間真珠会社の養殖場がある。中心部の宮ノ本遺跡は縄文から弥生時代にかけてのもので、弥生時代の墓地から石棺やカメ棺に埋葬された人骨約40体が出土している。古くは松浦藩の馬牧で、幕末には異国船見張所が番岳におかれた。一帯は名称九十九島の南部で美しい。

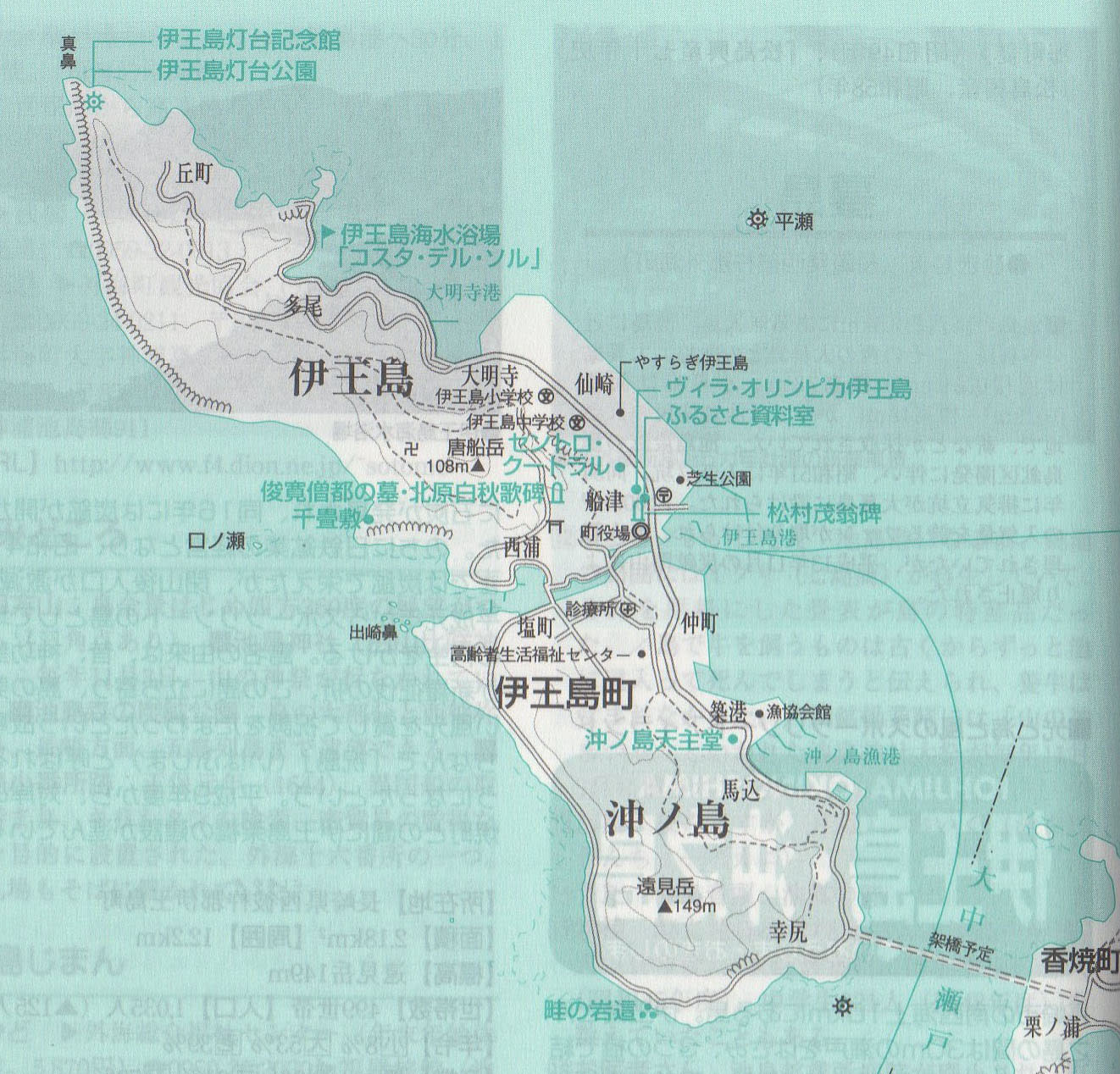

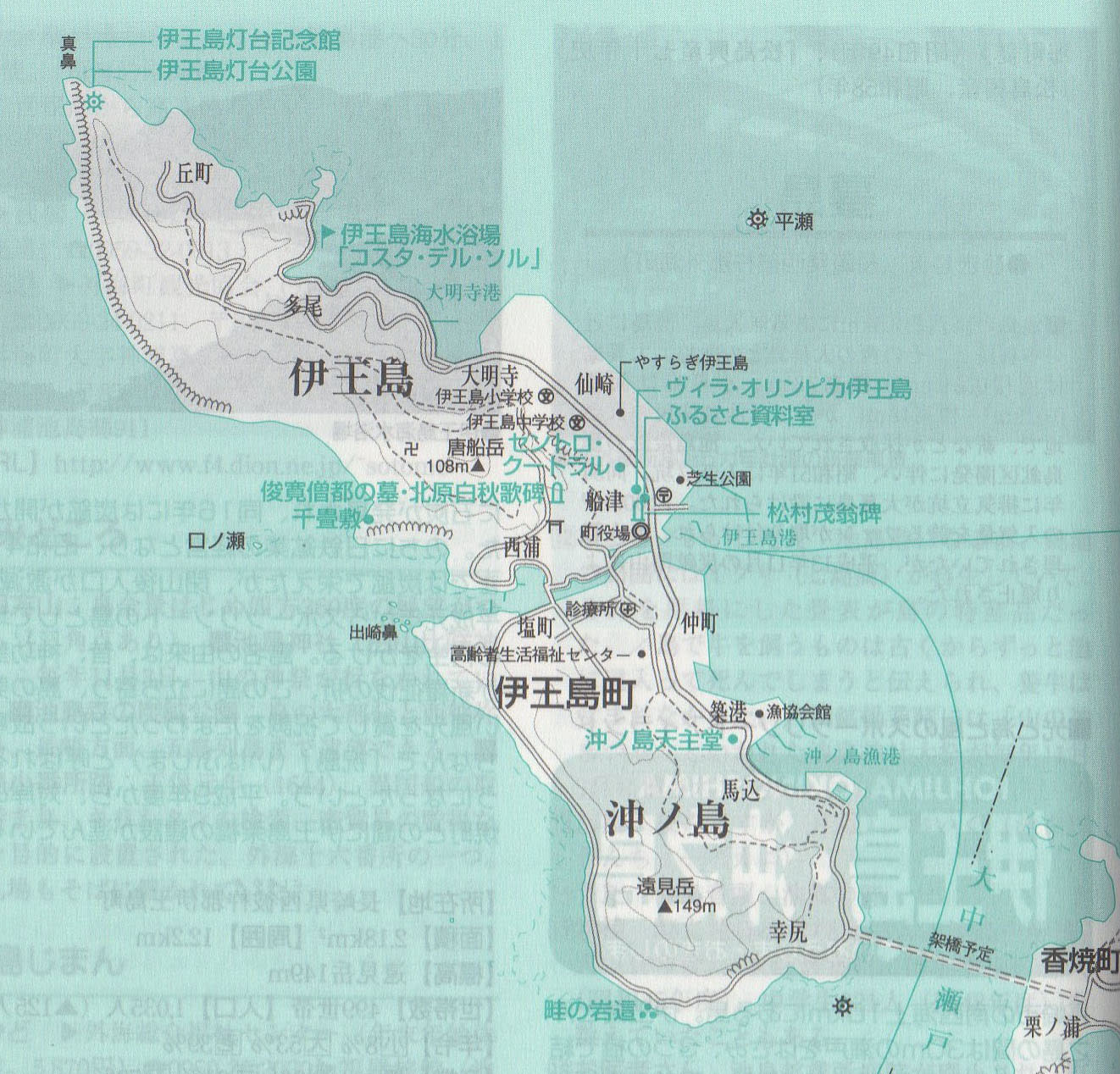

(伊王島・沖之島) 長崎市の南西海上10Kmにある島。伊王島と沖ノ島の間は30mの瀬戸をはさみ、3つの橋で結ばれている。宝徳2年(1450)、筑前の漁師が漂着したのが集落のおこりと伝えられている。江戸時代にはキリシタン弾圧によって、深堀・外海のキリシタンが島内の大明寺地区に避難していた。寛永20年(1643)に長崎入港異国船を監視する遠見番所が置かれた。長崎港口に位置するため、慶応2年(1866)に日本で最初の鉄製灯台が建てられている。昭和10年に石炭が発見され、同16年には炭坑が開かれた。のちに日鉄鉱業の経営となり、昭和47年まで炭鉱で栄えたが、閉山後人口が激減し、平成元年からスポーツリゾートの島として地域の再生をかける。島名の由来は、昔、神功皇后が新羅討伐の折、この島に立ち寄り、島の美しい風光を賞して祝詞をたまわったという故事にちなんで「祝島」(いはふじま)と呼ばれるようになったという。平成9年度から、対岸の香焼町との間に伊王島架橋の建設が進んでいる。

(針尾島) 佐世保市の南部、佐世保湾と大村湾の境に横たわる大型の島。面積33.32Km2、標高209m(虚空蔵山)。北東部を早岐(はいき)瀬戸によって佐世保市早岐地区と、南西部を針尾(伊ノ浦)瀬戸によって西彼杵半島と画され、南側は江上浦の深い湾入りみられる。島内には縄文晩期の針尾人崎遺跡があり、昭和52年の発掘調査で縄文晩期末の突帯文土器や石器類、大量の黒曜石原石が出土した。針尾の名は、中世期にもみえ、針尾瀬戸に臨む針尾城跡からは中国製の白磁・青磁がみつかっており、大陸との交易地だったと推定されている。戦国期には指方氏・針尾氏が支配、天正14年(1586) 松浦・大村両家の領域協定によって松浦家の領地となった。当時は1島1村で針尾村(指方村)といわれ、のちに崎針尾村・江上村に分村した。島西部の鯛之浦は、平戸藩主の長崎勤番時の潮待ち港で、ここから針尾瀬戸を抜けて大村湾を南下した。針尾瀬戸は早岐瀬戸とともに大村湾の出入りを扼する要地であり、文久3年(1863)西彼杵半島側に3基の伊ノ浦瀬戸台場(砲台)が大村藩により設置された。島内には戦争遺跡も多く、大正12年南端近くに旧海軍が建てた送信塔「針尾無線塔」は周囲33m・高さ137mの巨塔3本からなり、昭和16年12月、真珠湾攻撃の暗号電文「ニイタカヤマノボレ 一二〇八」はこの塔から示達されたといわれる。戦後は佐世保海上保安部針尾通信所となり、平成9年まで使用されていた。昭和18年に針尾海兵団が設置され、終戦後は約138万人に上る内地への引揚者が厚生省佐世保検疫所が置かれた西岸の浦頭に上陸後、海兵団旧兵舎(引揚援護局宿舎)で休息をとり、早岐瀬戸の橋を渡って大村線南風崎(はえのさき)駅から帰郷した。うち2棟は同21年から25年まで針尾密入国者収容所として利用された。西彼杵半島との間にある針尾瀬戸は、長さ3.2Km、最狭部0.2Km、最大流速11ノット、鳴門瀬戸・関門海峡と並ぶ日本三大急潮の一つとして知られる。瀬戸にある弁天島は観潮の名所とされ、旧3月3日の節句渦が見ごろといわれる。昭和30年、瀬戸の最狭部に東洋一と謳われた固定アーチ式の西海橋が完成、観光地として一躍脚光を浴び、県北と県南を主要流通路となった。最狭部20~30m、延長約11Kmにわたる早岐瀬戸も急潮であり、昭和11年に手巻開閉橋が竣工、現在の観潮橋は同28年に完成した。その後同47年に針尾橋、同59年に新針尾橋が架橋された。昭和30年、崎針尾村・江上村は佐世保市に編入。現在、島内は温州ミカン・スイカ・稲作と和牛の飼育を主とする農村地域、真珠養殖や沿岸漁業を営む漁村地域、早岐瀬戸に面する新興住宅地域とからなっている。米軍の針尾島弾薬集積所と米軍住宅もある。なお、東南部の旧海兵団跡地は、新たな埋立地を含めて工業団地用地となっていたが、平成4年、1.5Km2もの敷地を持つ巨大テーマパーク「ハウステンボス」が開設され、以後年間数百万人の来場者を数えている。

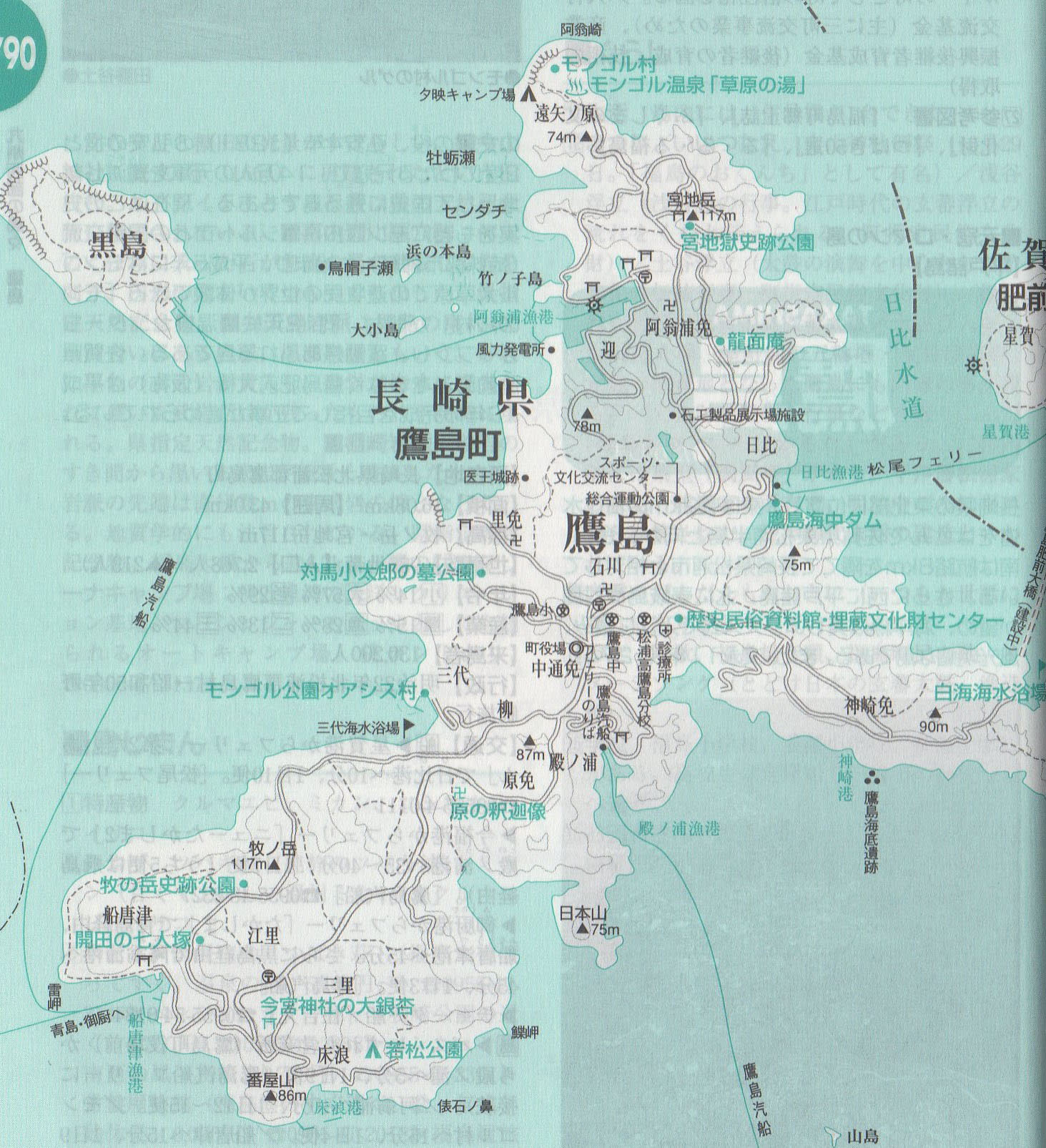

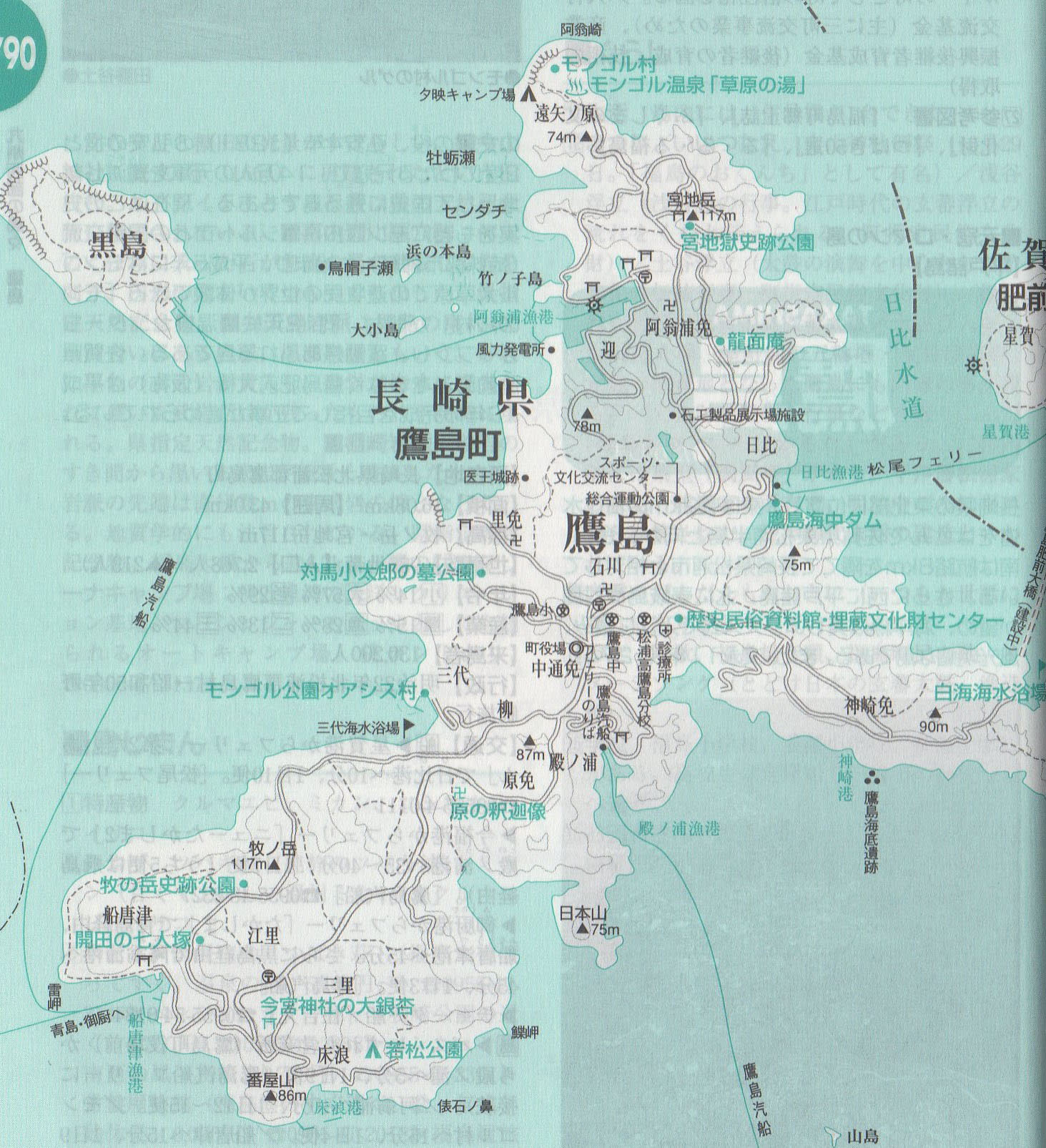

鷹島 長崎県の東北部に位置し、東は幅2Kmの日比水道をはさんで佐賀県東松浦半島と向かい合い、南は航路8kmを隔てて長崎県松浦市と相対している。さらに西に平戸諸島、北に壱岐島や対馬が望め、海岸線は美しいリアス式で入江に富み、風光明媚な島である。文永11年(1274)の文永の役、弘安4年(1281)の弘安の役と2度にわたる元寇で、14万人の元軍を殲滅した地として国史に残る島でもある。現在はこの史実をもとにモンゴル・ホジルト市との国際交流(姉妹都市締結)も始まり、平成5年にはモンゴル大草原での遊牧民の世界が体験できる「モンゴル村」が開村、同12年には温泉センターもオープンし、躍動感あふれる島である。佐賀県肥前町とをつなぐ鷹島肥前大橋(仮称)は平成19年の完成を目指して工事が進められている。

( )は、渡島済みの島

出典:(財)日本離島センター発行の「

日本の島ガイド SHIMADAS シマダス」から