若い頃に出会って感激したことが、その後の人生を大きく左右することがあります。例えば、恩師の教えに共感してその道に進んだとか、あの本との出会いによって今日の自分があるとかですね。

小生の場合は、高校生の頃に出会った「ゲンコツスピーカーの奏でるすばらしい音」が、オーディオとクラッシク音楽へ傾倒する契機となりました。

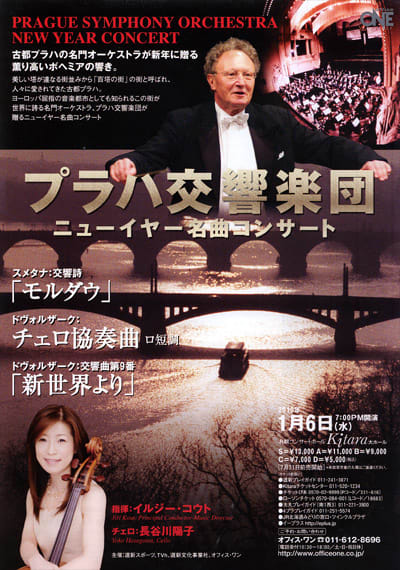

この絵を見て下さい。

もう半世紀も前に、松下電器が開発した発音体の中央に球形のイコライザーを持つハイファイスピーカーです。昭和29年に発売が開始され、音の良さとその独特の風貌から「ゲンコツ」の名で親しまれました。

高校2年生の頃、先輩がこのスピーカーを使ったコンサートを学内で開き、そこで初めて、このスピーカーの奏でる素晴らしい音に出会いました。それは例えようもなく美しく、青春の血を沸き立たせるに十分でした。

そのコンサートで演奏された音楽は、セミクラシック中心でしたが、中でも、ヴォルフ=フェラーリの「マドンナの宝石」やイッポリトフ・イヴァノフの「酋長の行列」は、50年経った今でも耳に残っています。

以来、今日でもオーディオとクラッシク音楽に没頭する毎日です。

今回、ネットで箱入りの新品(再販品)2ヶを購入することが出来、早速、布団の上にのせて(後部から出る音を遮断して)音出しを行いましたが、我が青春の甘い音を聴かせてくれました。

来週には、一昨年自作した箱に収容して鳴らしてみようと思っています。