Google には、検索の他、各種のサービスがあります。

小生は、地図検索やトランジット(乗換案内)など、とても重宝しています。

上記に加え、今回、接続環境が光に変わったことから、Google Drive を利用するようになりました。つまり、大容量の音楽ファイル(0.3~1.5GB)を友人とネット上で共有できるようしたのです。

従来、小生が制作した音楽ファイルを友人に聴いてもらいたいと思っても、ファイル容量が大き過ぎて低速のADSLではこれを直接、友人の元へ届けることができず、USBメモリーに収容して郵送していました。

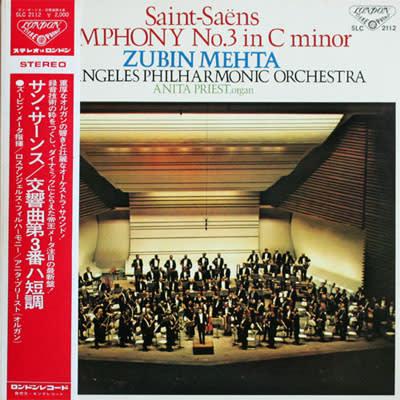

写真は、音楽ファイル(フォルダ単位)を、Google Drive にアップした様子を示しています。

この一覧の中から、友人に聴いて欲しいと思うファイル(を収容したフォルダ)を指定し、共有設定をした旨の連絡を(このドライブの専用メールで)友人へ送ります。

メールを受信した友人は、そこに記載されたURLにアクセスし、所定のフォルダを丸ごとダウンロードすれば試聴できるようになります。

マイドライブの容量は15GBまで無料、より容量が必要の場合は有料となります。とても便利な機能です。お試し下さい。