.

昨日の続きです

場所は 奈良県吉野郡十津川村

〔 2021年10月18日 〕

石畳の古道をさらに上って行く

古道沿いには立派な石積、今は杉林だが昔は宅地だったのだろう? 杉林だけの為にこんな立派な石を積んだのだろうか?

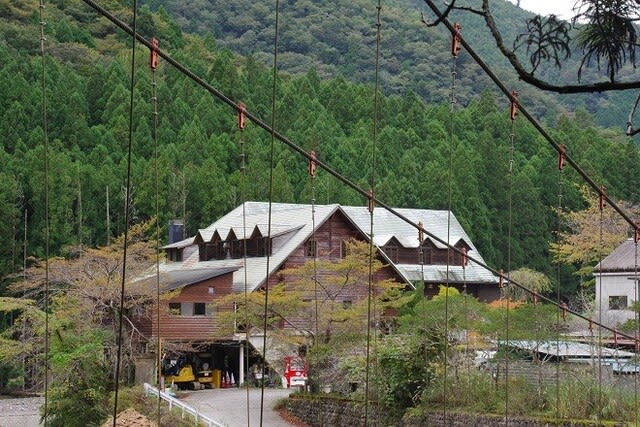

また建物が現れた、明らかに住まい用の建物である

でも住んでる形跡は全くない、奥にもこれより大きな別棟の建物もあるが

濃い緑の中に柿の葉が色づいて美しい、下に見える茶色の屋根は、住んでない家です

右下に見えるのは住んでない家

電柱が建ってるが電線は奥へ伸びていない、ここから奥には電柱がなかった

人が住む最奥がこの地だったのだろう

もう少し奥まで行ってみよう

かなり歩いてると思ったが、三浦口のバス停から700m歩いただけだ

もう少し登って行くと石碑があった

石碑のそばには自然石の道標らしい、十丁と刻まれている、ほかにも文字が刻まれてるが判らない

立派な石積みの土台に石碑が建っている

上部には右から左に向けて 「 勲八等吉村君碑」? と刻まれているようだ、下の文字は判り辛くて読めない。

最後に 「 大正九年四月 」 と書いてあるのは読めた

石碑の向こうに巨大な杉が見えた、吉村家の防風林だったらしい

吉村家跡防風林

一帯の杉の巨木は防風林と思われ、幹回り4~8mで樹齢500年前後と推定される。 ここは吉村家の屋敷跡で、旅籠( はたご )も営んでおり昭和23年( 1948 )頃まで居住していたという。 この辺りまでが往時の三浦の集落範囲と思われるが、北に伯母子峠、南に三浦峠をひかえた位置的条件から、小規模ながら宿場的機能を果たしていたものと考えられる。 十津川村教育委員会

・・・ 現地説明板の文章です

墓地だったであろう斜面には墓石が傾いている

宅地跡らしき場所にはこんなのが

五右衛門風呂でもなさそうだ、カマドにしては大きすぎる、何だろう。

昔は旅籠を営むほど人々の往来もあったのだろうが、今は全くそのような面影は無い、ただ杉林が広がるのみ、時の流れは非情なものである。

昨日の続きです

場所は 奈良県吉野郡十津川村

〔 2021年10月18日 〕

石畳の古道をさらに上って行く

古道沿いには立派な石積、今は杉林だが昔は宅地だったのだろう? 杉林だけの為にこんな立派な石を積んだのだろうか?

また建物が現れた、明らかに住まい用の建物である

でも住んでる形跡は全くない、奥にもこれより大きな別棟の建物もあるが

濃い緑の中に柿の葉が色づいて美しい、下に見える茶色の屋根は、住んでない家です

右下に見えるのは住んでない家

電柱が建ってるが電線は奥へ伸びていない、ここから奥には電柱がなかった

人が住む最奥がこの地だったのだろう

もう少し奥まで行ってみよう

かなり歩いてると思ったが、三浦口のバス停から700m歩いただけだ

もう少し登って行くと石碑があった

石碑のそばには自然石の道標らしい、十丁と刻まれている、ほかにも文字が刻まれてるが判らない

立派な石積みの土台に石碑が建っている

上部には右から左に向けて 「 勲八等吉村君碑」? と刻まれているようだ、下の文字は判り辛くて読めない。

最後に 「 大正九年四月 」 と書いてあるのは読めた

石碑の向こうに巨大な杉が見えた、吉村家の防風林だったらしい

吉村家跡防風林

一帯の杉の巨木は防風林と思われ、幹回り4~8mで樹齢500年前後と推定される。 ここは吉村家の屋敷跡で、旅籠( はたご )も営んでおり昭和23年( 1948 )頃まで居住していたという。 この辺りまでが往時の三浦の集落範囲と思われるが、北に伯母子峠、南に三浦峠をひかえた位置的条件から、小規模ながら宿場的機能を果たしていたものと考えられる。 十津川村教育委員会

・・・ 現地説明板の文章です

墓地だったであろう斜面には墓石が傾いている

宅地跡らしき場所にはこんなのが

五右衛門風呂でもなさそうだ、カマドにしては大きすぎる、何だろう。

昔は旅籠を営むほど人々の往来もあったのだろうが、今は全くそのような面影は無い、ただ杉林が広がるのみ、時の流れは非情なものである。

私は5~600m歩いただけ、もう充分だ

私は5~600m歩いただけ、もう充分だ