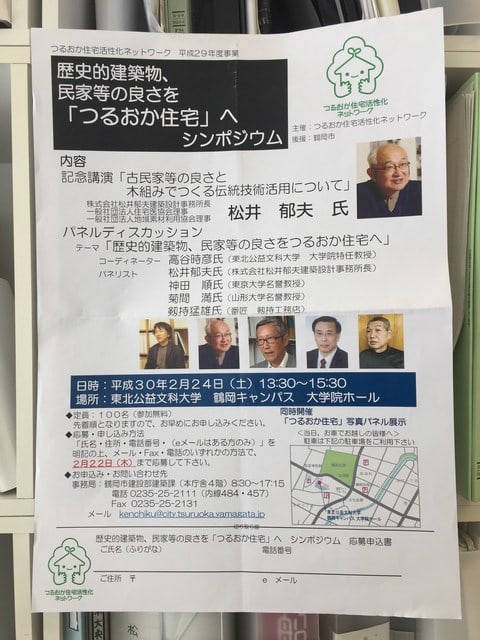

シンポジウム<歴史的建築物、民家などの良さを「つるおか住宅」へ>の続きです。

松井先生の講演に続きパネルディスカッションですが、その前に二つのミニレクチャー。

まず神田順先生。タイトルは「建築制度の問題と職人の価値」。

神田先生は、建築基本法の制定運動を長年にわたって主導してこられました。背景にある基本的な視点は、大量生産、効率化、利益主義の価値観の転換です。

上記の価値観に対するものとして、職人の価値観を提示しておられます。

ウィリアムもリスやハンナアーレントに言及しつつ、手仕事、WORKの意味を語られます。私も、時々R.セネットを引用しながら資本主義の次にあるものを考えるときに、職人的な価値観が一つのヒントになるということをしゃべったりしますが、おそらく、神田先生も同様の視点をお持ちなのではないかと思いました。

建築基本法については3月9日に衆議院議員会館大会議室でのシンポジウムに来るようにとの訴えかけをいただきました。

続いて、菊間満先生によるミニレクチャー。菊間先生は森林政策、住宅問題、ロシア林業などがご専門です。

今日は、木の生産、林業の立場からのコメントです。

まず木のこと、住宅のこと、林業のこと、それらを考える際には、香りではなくではなく匂いというキーワードが大事だとの指摘です。匂いとは人間の歴史、生活観、土に根ざしたものということを連想させます。工業化住宅にはないのが匂いだということです。

林産業にも匂いがなくなっています。林産業は少品種大量生産の規模の経済を追求してきました。結果として立木価格の安いB材やC材という工業化木材用の原料供給が主になってしまいました。また、植伐均衡の大原則が守られなくなっているとのことです。・

「林業の成長産業化と低コスト」政策は転換すべきです。

一つはILOのグリーンジョブに注目したい。また雇用の創造という視点では、家族経営、非営利組合、地場中小企業古祖が経済的であるという思考の転換も必要になります。地産地消で一人ひとり手の届く市場を作っていく必要があるのです。

記念講演で示された民家の構法が香りではなく匂いのする林産業、グリーンジョブ、生業としての林産業や建築業につながっていくことを期待してミニレクチャーを終えられました。

この後の懇親会で、菊間先生からILOの林業労働監督ガイドラインの翻訳書をいただきました。ILOは林業をディーセントワーク(働き甲斐のある人間らしい仕事)の場とするべく取り組んできているそうです。菊間先生の労作が日本におけるとりくみを協力に後押しすることを願います。

お二人のご講演のあとパネルディスカッションです。正直なところぶっつけ本番でしたので、私もあたふたしてしまいましたが、パネリストに加わってくださった剣持棟梁の説得力とユーモア溢れるお話や主催者の三浦会長の会場からの発言等に助けられ、何とか、会場の皆さんには、パネリストのお考えがさらに直接的に伝わったように思います。ふーっ。

下の本などにわか勉強も少しは役に立ちました。今度はじっくり読んでおく必要があります。

鶴岡、庄内ではかなり質の高いとりくみが既に始まっているのですね。改めて勉強になりました。

2012.02.25

高谷時彦 建築・都市デザイン

東北公益文科大学大学院

Jun Kanda, a professor emeritus of Tokyo University, has been working on giving legal force to new architecture act. He recomended us to pay more attention to a working style of an artisan to think about the post-capitalism society.

Mitsuru Kikuma, a professor emeritus of Yamagata University, put stress on the small enterprises that play a major role in creating jobs in forestry industries.

Tokihiko Takatani architect/professor

Tokihiko Takatani Studio Architecture/Urban Design Tokyo

Graduate school of Tohoku Koeki University, Tsuruoka city, Yamagata

Tokihiko Takatani architect/professor

Tokihiko Takatani Architect Studio

Graduate school of Tohoku Koeki University