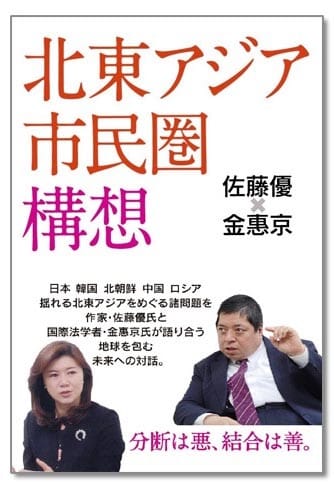

著 者 佐藤優 / 金惠京

出版社 第三文明社

定 価 1400円

初 版 2018年10月15日

221頁

近未来に北東アジアに平和を構築するためには何をなすべきか。そのステップとなる北東アジア市民権を如何に作り上げてゆくか。その語り合いは実に意欲に満ちて刺激的である。進行役の金が自らの思いや構想を語り、佐藤がそれに対してアンサー。同意あり展開有り反論ありと、読者にとって実に有益かつ示唆に富んだ知の構築が進んで行く。読み進むうちに自らの無知を反省すること再三である。

対談は月に一度のペースで5回行われたというが、折しもこの間に2回の南北首脳会談と史上初の米朝首脳会談が開かれたことは、この本の劇的な演出となりシンボリックなエポックとなったと言えなくもない。その時期にこの本を読めたことは、リアルに世界を掴みえたという点において得難い経験であった。

佐藤は幾つかの例証をあげながら言う。「ナショナリズムは国と国とを分断する。そのナショナリズムを超克する価値観が無くてはならない。この点で大きなヒントになるのはSGI(創価学会インターナショナル)である」と。

かつて菅沼正久長野大学名誉教授からこんな話を聞いたことがある。1970年、人民大会堂で周恩来と夕食を挟み7時間半にわたり意見交換をした。周恩来からの質問の一つに、創価学会は国境を越えられるかというのがあったという。その後今日に至るまで約半世紀にわたり同会は中国と友好交流を重ねている。韓国にも台湾にも百万余のメンバーがいるという。イギリスとアルゼンチンの間のフォークランド紛争(1982年)の終息は、両国の前線の兵士の停戦合意があり、その発端は両軍のSGIメンバーだったという稀有な話もある。

「今や尻すぼみの感の六者協議だが、日本のイニシアチブで再開へ漕ぎつけるべきだ」と佐藤。

安倍総理が呼びかけて、金正恩、文在寅、トランプ、習近平、プーチンが来日、東京で初の六者協議の開催。このテーブルで朝鮮半島の核の平和問題と経済復興と人道問題を包括的に協議をしたらどうかと。素晴らしい提案である。

二人の根底には楽観主義がある。これがいい。粘り強い努力で必ず解決できるとする信念がある。見習っていきたい。