北十間川が隅田川に流れ出る河口に架かる枕橋は、千住方面に通じる墨堤通りを南北に通す

小さくても重要な橋です。この水門は、台風などによる高潮や異常潮位が発生する恐れがある

場合、また地震の時の津波など緊急時に閉鎖して水害を防いでいます。

水戸屋敷跡の公園

水戸屋敷跡の公園橋の北側には旧水戸藩下屋敷跡を利用した広い公園があります。江戸時代は蔵屋敷として使

われ、維新後は水戸家の当主が関東大震災まで住み、あの徳川慶喜さんも立ち寄ったといいま

す。時代劇大好き人間は、小説・鬼平犯科帳で、長谷川平蔵が見回りの途中に枕橋畔の蕎麦屋

で、盗賊・蛇の平十郎と出会うシーンを思いおこします。

武田不動尊

武田不動尊 石庭

石庭

信玄の墓

信玄の墓

吉保の墓

吉保の墓 三門

三門

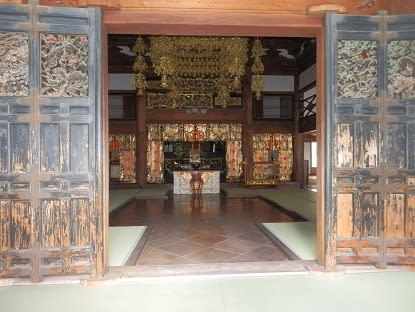

うぐいす廊下

うぐいす廊下

山の宿渡碑

山の宿渡碑 現在の枕橋

現在の枕橋