大河ドラマで「光る君へ」をやっているせいなのか、古典というものに対する興味が高まっている気がします。

ドラマのように現代語口調で話してくれたら、わかりやすいし壁も感じないのでしょうけど、原文だと非常にというか全然わからないよね。

まして文字が流れるようなものだったらもう全然・・・・・

カンニング竹山氏から「古典の授業は無駄」ではないのかという意見があり、

賛成派は「社会に出ても役に立たない」

反対派は「教養が身につく」

らしいです。

個人的には学校で習う「古典」はつまらなかった印象しかありません。

だって「文法」ありきの授業ですから。

竹取物語も

徒然草も

枕草子も

源氏物語も。

平家物語も。

いわゆるテストでは「つとめて」=? みたいな問題?「早朝」が答えでしょう?

あとは色々並べて「これは何の作品か」

それから「いとおかし」「侍りぬ」とかで意味とか、否定形は何かとか。

全然面白くないよね。

週に1時間の授業で3つも4つも古典を読むのは無理。

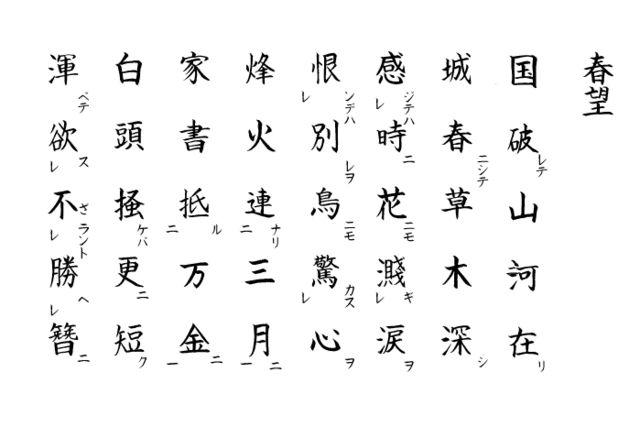

さらに、そこに漢文が入ると

これね~~かなり深い意味だけど「国破れて山河あり」は松尾芭蕉の

夏草や兵どもが夢のあと に出て来る一節で覚える方が先。

これも私達の世代は「春眠暁を覚えず」という言葉を言い訳に使ってたくらい。

今思うと「チュンミンブジエシャオ」が発音で「春は眠れない」が直訳文。

中国ドラマを見ていると、これでもかっと言う程漢詩が出てくるので、もうちょっと勉強しとけばよかったかなと思うんですよ。

「枕草子」に興味を持ったのは、誕生日に貰った田辺聖子の「春はあけぼの」という本で、源氏物語は無論、大和和紀「あさき夢みし」だし、でも、それをきっかけに作者やその時代について、わりと本を読んで調べた方かなと思います。

「平家物語」は去年だったかな?アニメでやってて二若君と見ながら、色々語り合いましたね。DVDにもなっているようだし、アニメとしても名作だと思っています。

結論です。私の意見です。

日本人として古典を習うのは当たり前のこと

日本人として古典を習うのは当たり前のこと

文法ありきではなく、内容を吟味し、早いうちから1冊に限定して教える方がいい

文法ありきではなく、内容を吟味し、早いうちから1冊に限定して教える方がいい

無論、沢山の古典作品と作者を整合して覚えることは重要。別枠でクイズ形式で覚えさせるのがいいのでは

無論、沢山の古典作品と作者を整合して覚えることは重要。別枠でクイズ形式で覚えさせるのがいいのでは

というのも、「竹取物語」にしても、解釈が様々で未だに謎の文学ですね。

「源氏物語」は長すぎて、高校生に深い恋愛話は無理。

だったら、日本史の中で古典を交えて講義するとか、工夫が必要なのでは。

冗談で「いとおかし」って言ったら「お菓子ですか?」ってがくっとくるじゃないですか?

「春はあけぼのだわ~~~」って言ったら「は?」とか言われたり、今時「常陸」も読めない人が増えているとかいう話だし。

漢字の読み方の歴史を知る為にも古典は必須。

漢文に関しては、個人的に「レ点」が全然わからなくて。

丸暗記するしかないんだよね。

でも、漢詩と思って上から中国語で読むと、なるほどと思ったりするわけで。

要するに中国は「主語+動詞」だよって最初に教えてくれて、尚且つレ点なしで、どうやって読む?みたいな教え方をしたらかなりいいかも。

一番は、中国の漢字、熟語の意味は日本と違うという事を徹底的に教えてくれないとごっちゃにするから意味がわからなくなるんですよ。

本当に漢文は好きな人しか学べないなと思いました。

そう考えると、悠仁殿下がお生まれになった時、川嶋教授は漢詩を詠んでお祝いされました。

本当にすごい教養の持ち主。

平安時代も、漢詩が詠める人ってすごい!って言われたんですよね。

そういう意味では紫式部も秀才。

そして今後「光る君へ」に出て来る一条天皇と定子姫は、漢詩を作って送ったり、会話の中に引用して冗談を言ったりと・・・めちゃくちゃ高尚なご夫婦で、一条天皇が定子と引き離されてもずっと愛していた事はよくわかります。

古典と歴史は必ず繋がっているものです。

古典は必要ないという人は、自国の歴史を学ぶ必要もないと思っているのでは。

世界の中の日本史。日本史の中の日本を学ぶ事は非常に重要であると私は思っています。

個人的な体験だけど

英文法が意外と古典の構文を読み取る力の鍵になる

(時制、受動態、仮定法、助動詞によるニュアンス、等々について意識的になるからか)

古文は小中学校で少年少女向けの口語にしたもののセットに親しんでるといい

漢文は英文法を知っているととっかかりやすい ほかは音読とか書写を一時集中的に

あとはたくさん問題集でも本格的な古典文学全集選集の類いでも答えドンドン見たり現代語訳と引き比べてながら煎餅かじってると文法書無し、せいぜい受験用のアンチョコ的なまとめ見てるだけでどうにかなってしまったというのが大学受験まで

その後は接する頻度が減って退化してしまったが、何となく主要な作品とか有名な漢詩を何となくぼやっと知ってると色々と『ああ、これはあれか』というのがあってやっぱり無駄にはなっていないのかな、という感じ

先程ひばり様からのコメントを拝見いたしまして

私の恥ずかしい間違いを指摘してくださいました事

感謝のコメントを書かせていただきました

ふぶき様にもお恥ずかしい限りです

ご指摘ありがとうございます

そうですよね うっかりです恥ずかしい

これから穴掘って入ってきます〜

古典好きが聞いてあきれちゃいますよね

お気を悪くしたらごめんなさいね💦

上田久美子さんは京都大学の文学部なんでしょうね、歴史的な色んな事をご存知です。「桜嵐記」の楠木正成の息子3人の話ですが、負け戦なのに戦いを挑む武士の真髄みたいな話です。武士(もののふ)は死ぬことと見つけたり・・私できませんわ(笑)

皇居に楠木正成の銅像がありますが、明治の頃は南朝を守った楠木正成に正義が有ると考えたのでしょうね。北朝と言えども日本を乗っ取った足利尊氏はとんでもない人物ということになります。

歴史を紐解く事は日本と日本人を知ることになり、それは自分自身がどう生きたら良いか?と言うきっかけになります。

先日ブラタモリの再放送を見ましたら場所は奈良県明日香村でした。斉明天皇の時代ですね。明日香村物凄く小さいこんな場所から日本を作っていったんですね。斉明天皇が創らせた水時計も有りましたが、そこら辺の民家の隣にいきなりあるんです。水時計で1日の24時間を管理して時を知らせました。テレビの価値って本人たちには解ってないかも?作っている人に自覚が持てれば、まだまだ捨てたもんじゃないです。

古典の先生がとにかく興味を持ってもらおうと あさきゆめみしなどとからめながら色々楽しく授業をしてくださいましたのを思い出します

徒然草も冬の段の「白き灰がちになりてわろし」を灰が白くなっちゃうのなんて 超さいあく〜などとふざけて教えてくださいました 懐かしい

川嶋教授が詠まれたのは帰去来からの引用でしたね

「清流に臨みて詩を賦す」

ちょっとお祝いの感じではないですが

欲や名誉を求めずに 自然とともに生きようと言う

現代の人にも読んでもらいたい漢詩です

匿名様のコメントはまさに高校時代、国語の教諭に言われた言葉そのままでした。

古典を学ぶ意味を静かに語られたお顔を思い出すことができました。

私の苦い経験ですが…

短大生のころ北米に1ヶ月ほど「短期留学」兼ねてホームステイをしました。

英語は片言でしたが、何とか意思疎通できるぐらいになったとき、ホストファミリーから日本の地理(京都や奈良、東京)や歴史、現在の政治や経済について聞かれ、あまり答えることができなくて、とても恥ずかしい思いをしました。半分バカにされたような雰囲気でした。

その時初めて、英語はツールであって、話す内容(教養)が国際人として大事なことだと理解しました。

まさに、匿名様がおっしゃった、

〉「おまえは何者だ?おまえの国はどういう国だ?」という問いにしっかり答えられるのが理想です。

これこそが日本人として、世界の中で対等に渡りあえる(外交の)ために必要なことではないでしょうか?

古典を学ぶこと、日本人として当たり前のことですね。

特に今話題の「源氏物語」は、賢愚美醜、老若男女、富める者も貧しき者も切実に幸せになることを望み、誰もが苦しんでいる、という人間真理を教えてくれた物語だと思っています。

トレンドや今時の風俗を盛り込みすぎた話だと、「あぁ、そんなこともあったね」で終わりますが、平安時代は一貫して古いから逆にいつ読んでも新たな発見があります。

紫式部は源氏物語の25帖で「これらにこそ道々しく詳しきことはあらめ」(物語にこそ、本当のことが詳しく書ける)と綴っています。

つまり古典は先人たちの知識や思考が沢山詰まっている、ということです。

それらを知ろうとしないのは勿体ない。

でも、SNSなど散文的な情報ツールが発達しすぎた今、人は「時間をかけて1冊の本と向き合いたい」という欲すら湧きづらくなってきてますよね…難しいですね。

ですが、古文法のような専門知識レベルの学習は、敬遠者を増やすだけなので、むしろ止めるべきですね。

教養は本人が楽しんでこそ身に付きます。

落ち着きと情緒のある意欲作でした。

東京国立博物館の特別展で平重盛公のお姿を拝見しました。お写真より絵姿を実際に見る方が何倍もいいのです。まなざしがすてきでした。

枕草子は三石由起子さんがお勧めです。

私はアマゾンのkindleで読んでいます。

平安の女房たちの軽快で洒脱なおしゃべりが楽しめます。明るいです。成立を考えればせつないですが、弱さも情の深さも勇気もある清少納言です。

「日本」がとんでもなく面白いとわかるには案内が必要です。文法は後回しで良いんです。

虎の巻片手でいいのです。

絵がお好きなら鳥獣戯画のうさぎからでいいのです。絵巻はSFファンタジーを古来から日本人が好んできたと知れます。

AIは多言語を翻訳するでしょうが、古き日本語は当分苦手でしょう。データー化できる人が希少です。

もしかしたら暗号や符丁は昔の日本語を使うのが一番よいかもしれません。

日本を深堀りできる力量を少しずつでもかさねていけば、かけがえのない人になれるかもしれません。

なんか知らんけど引き出しがぎょうさんあっておもしろいなあと引き寄せ力になり得ます。

教養は底力になり、面白がれることが増えます。

ふぶき様のブログを心待ちにして日参してしまうのは、お考えになっていることが魅力的だからですし、教えてくださることが多岐にわたっていることもあります。

漢文は苦手でしたが、古典の授業で紹介された作品を読んだりしましたし、そこから平安時代の文化や歴史を知りました。

なので、古典の授業は無駄ではなく必須だとおもいます。

多くの日本の高校生は「古典なんて日常の生活で使い道がないのに…英語をやった方が役に立つ」などと思いながらも、多量の問題文と格闘し、文法や単語があやふやながらも意味を読み取って、古典の言葉の世界観を吸収してきたと思います。また、古典文学に触れることで、古くからの日本人たちの生き様、宮中の暮らしや社会制度を垣間見てきました。

つくづく雅子さまは、皇室には本当に不適格な方だったのだと、古典の素養の欠如からも感じます。海外であればなんでもありがたかったバブル時代のあだ花のような女性を皇室に取り込んでしまったのですね。

まさに私がそれです(;^_^A

楽器や書道等は小さい頃から習わされましたが、それは両親も同様で、自分が小さい頃に祖父母から「やらされたこと」をそのまま自分の子どもたちにもスライドしているだけです。古典にふれる等せいぜい、正月の百人一首程度でしょうか。

学校の定期テストは、丸暗記すれば問題なくクリアできますし、古典がいかに大切かということは成人してから知ったことです。

大人になってからでは遅いのかもしれませんが、今はリスキリングや学び直しが推奨されていますので、それでよしとして何とかついていっている次第です。

指摘されれば、無駄に子供時代を過ごしたこと、反省しきりです…。

あの時代の人たちにとっても興味深い大人の読み物だったでしょうね。原文で読めたら、また違うニュアンスを感じられるだろうなと思います。

日本の素晴らしい文学に触れるのは日本を大切にする意味でも賛成です。

話は少しそれますが、奈良、護国神社前池中古墳の周囲のソーラーパネルは酷くて写真で見るだけでもゾッとします。こんな事を許すなんて、奈良も日本もどうしちゃったんでしょうか。

ふぶき様のおっしゃる通り。それが歴史です。

そして、言葉は文化で、思想で。日本の国そのものです。

そして、すべての言語にも通じますが、ことばの成り立ちについては理解すべきと考えます。

その国の言葉や音楽、民俗を学ぶことがその国について理解を深めることになります。無論、日本人なら日本人として。

よって自分は文法も活用もしっかりこのまま学ばせてほしいですね。そもそもそんなに長い時間の学習じゃない。多くの人は中高の6年間です。古典不要派は、すなわち日本破壊派で、愚かなブームだと思いますね。

まあ、ただ、もっと面白い授業をしてほしいかなとは感じますけどね笑。でもこれは、古典に限らず、全ての教科に通じることですが。教員や教育にお金をかけないから、疲弊した教育現場の質が下がり、こんな浅い意見が流行るのです。

「おまえは何者だ?おまえの国はどういう国だ?」という問いにしっかり答えられるのが理想です。

そういえば古典を専攻された(というテイの)内親王さまがいましたね…

父母の年代は書道が出来て普通の人、謡の一曲でも歌えて普通、篠笛の一節でも吹けて普通でした。私は何も出来ません(笑)多分私の年代くらいから娘に息子にピアノ習わせたり、スイミングクラブに行かせたりが普通になったんでしょうね。

だけど古典は好きですよ。初めて習ったのは中学二年。敦盛でした。一緒に国破れて山河ありの杜甫もやりました。長いこと忘れていて、宝塚の「永遠物語」の中に青葉の笛の歌を聞いて・・そうよね(笑)敦盛よねと思い出しました。それもTCAスペシャルで轟悠様がサラッと歌った曲の中に有りました。永遠物語のビデオはその後手に入れました。

悪口ですけど(笑)古典が興味ない人はそのレベルで子供時代を過ごされた人です。別に本人のせいではありません。私の子供の頃は周りにどっさり積んだりほったらかされて存在しました。一瞥だけくれましたが、知ってはいました。オトナになってこれか?あれか?と解ります。

さすが、ふぶき様。おしゃる通りです。

>そう考えると、悠仁殿下がお生まれになった時、川嶋教授は漢詩を詠んでお祝いされました。本当にすごい教養の持ち主。

それは武家の血筋を引いているからかと思います。

紀子さまのお祖母さまが武家出身ですから、子育てにおいても、教養を身に着けることを重視されたのでしょう。また、川嶋家も大庄屋でしたけど、庄屋というのは、かつては地域の町役場的な役割も担っていたそうで、金融や本草学、芸術、教育など、多岐にわたっての知識が必要とされていたので、そういう家柄の家庭ででお育ちになった…という証でしょう。

ふぶき様もご両親から、教養を身に着けることの大切さを教わってきたのではないかと思います。すごく教養があると思いますよ。

古典や漢文がつまらないもの、必要でないものだと感じてしまうのは、学校教育のせいだと思います。

特に、歴史を勉強するには、古文書に代表される史料を読み解くことが必須ですから、中高時代に私のようにテストの成績さえよければいい…と考えていたおバカは身についていませんので、大人になってから「古文書入門」のようなテキストから始めなくてはならなくなるのです(;^_^A

ヨーロッパ史を勉強するならラテン語、またシェイクスピアのようなイギリス古典を勉強するには古典英語の素養が必要となるように、古典的語学と歴史というのは切り離せないものだと思います。

もともと川嶋家には、リベラルアーツ重視の血筋があったのでしょう。眞子さまや佳子さまが、リベラルアーツとして学究を深めるICUを選ばれたのも、広く教養を身につけるためだったのかと思います。

紀子さまもアカデミックカテゴリーとしては心理学一筋ですが、ピアノや日本画、華道に茶道、そしてスポーツと、小さい頃から色々と学んでこられたというもの、川嶋家の教育方針だったのではないでしょうか。