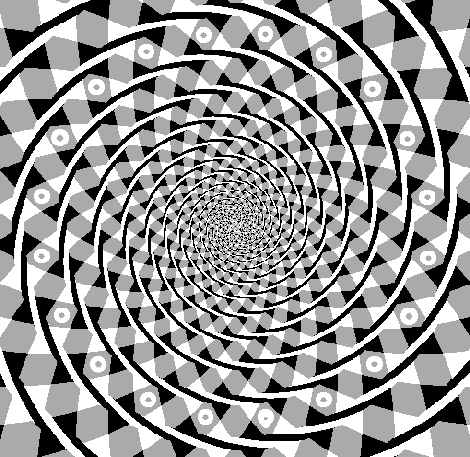

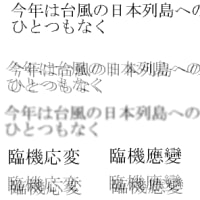

図はフレーザーの渦巻き錯視と呼ばれているものです。

白と黒のヒモをより合わせたものが渦巻状に見えますが、実際は同心円となっています。

渦巻状に見えるというのは錯覚なのですが、同心円であるということは、指でねじれヒモをなぞっていくと、元の場所に戻ることで確かめられます。

目でなぞっていってもよいのですが、途中で内側の円にスリップしてしまったりするので、指でなぞるのが確実です。

指でなぞってみて、同心円であることが確かめられても、、目で見るとやはりねじれヒモは渦を巻いているように見えます。

それでは、どうしても目で見た場合は、渦巻きに見えてしまうのかというと必ずしもそうではありません。

図には外から二番目のねじれひもの内側に、白い小さな輪を書き加えてあります。

この白い輪をひとつずつ順にゆっくりと見ていきます。

この白い輪は外側から二番目のねじれひもの輪と、三番目の輪との間にしかないので目で順に追っていってもスリップするということはありません。

その結果この小さな輪を順に目で追っていっても、途中でスリップすることなく元の位置に戻ることができます。

指を使わなくても、目で見ても外側から二番目のねじれひもが渦巻きでなく輪になっていることが確かめられたのです。

しかしそれでもまだ、ねじれひも自体を見ると渦巻状に見えます。

つまり、白い小さな輪を見ていくことで、間接的に理屈の上でねじれひもが渦巻状ではないということを確かめただけで、実際にねじれひもを見るときは、渦巻状に見えてしまっているのです。

それでは、こんどは小さな白い輪だけを見ていくのではなく、その外側にあるにじれ品もの白いほうのヒモを同時に見ていくことにします。

ひとつの白い輪にひとつの白いヒモの部分が対応していますから、同時に順に見ていくことができます。

その結果、ねじれひもを順に見ていって、一周して元に戻ったことになります。

これを数回繰り返した後は、白い小さな輪でなく、ねじれひもだけを目で追っていってもスリップすることはなくなります。

こうしてねじれひもだけに注意を向けて、何周かすると、ねじれひも全体を見ても渦巻きでなく、円に見えるようになります。

じっさいに目でなぞってみて、円形であるということを確かめたので、円全体を見てもスリップしにくくなっているのです。

外側から二番目のねじれひもが円形に見えるようになったら、今度はその内側の三番目のねじれひもを同じように見てみます。

この場合もねじれひもの、白いほうを順に見ていくのですが、、外側のヒモを見ていった経験があるので、やりやすくなっています。

これも何周かすると、このヒモ全体をみたとき、渦巻きでなく円形に見えるようになります。

こうしてねじれひもが渦巻状でなく、円形に見えるようになってきてから、この図形全体をみたとき、図全体がくっきりと見えるようになっていることに気がつくはずです。

最初に図をみたときは渦巻状に見えるため、図の部分部分があいまいに見えるため、ハッキリしない部分が多いのですが、ねじれひもを目で注意深く追っていったために、図の部分部分がハッキリ見えるようになってきているのです(外側から三番目の次は四番目、次は五番目と順に内側の円について目でなぞることはできますが、五番目以降は図自体があいまいなので無理になぞると、目が疲れるのでやめたほうがよいでしょう)。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます