ストループ効果が発生するのは、文字を見たとき意味がわかるからですが、見た瞬間に自動的に分かる必要があります。

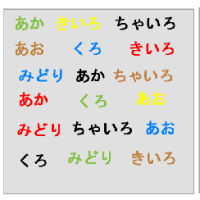

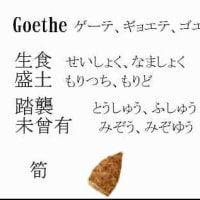

はじめの例は色を表す漢字を音読みにして、カタカナで表示しています。

この場合はたいていの人は文字の色をスムーズに間違えないで言うことができるのではないでしょうか。

青い色で「セキ」と書いてあれば、文字の色は「あお」と言うはずです。

ところが青い色で「赤」と書いてあると、文字の色はと問われて、うっかり「あか」と答えてしまうのです。

「セキ」→「赤」→「あか」は自動的ではないので、文字の色を「あお」と指示通りに答えられます。

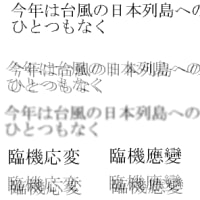

3行目は色の名前を漢字で書いていますが、書体が普通の活字体ではないので、多少読みにくくなっています。

この場合、背景の色を「あか、き、あお、あか、みどり、あお」と大体スムーズに言うことができるのではないでしょうか。

背景の色の刺激が十分なことと、文字の書体が読みにくい書体であることで、文字の意味のほうに引き寄せられないですんでいます。

一番下の行は普通のストループテストと同じで、文字が漢字で、文字の色が文字の意味と異なっています。

ただ、書体が普通の活字体でなく読みにくい書体になっています。

明朝体とかゴシック体のように見慣れた書体でないので、瞬間的に読めず、ブレーキが利くのでゴシック体など見慣れた字体のようについうっかり口に乗せなくてすみます。

日本人の場合は英米人とは違って、表記法がひらがな、カタカナ、ローマ字、漢字と4種類あるだけでなく、漢字にはオンと訓の2種類があるので、文字表記の方法は多彩です。

ストループ効果が顕著に現れるのは、文字表記の形態がなじみがあって意味が自動的に分かり、自動的に声になる場合なのだということなのです。

最近、ストループ効果を使ったテストのようなものを使って、何か脳のテストをしたり、脳の訓練をするような例があります。

基準がはっきりしないので、脳のどんな機能をテストするのかあいまいなのですが、漠然と速くできるのがよいと思って一所懸命やっている人々がいるようです。

このテストの成績が悪ければ前頭葉が機能不全だなどと脅されれば、不安になって練習したりするようになるのかもしれません。

はじめの例は色を表す漢字を音読みにして、カタカナで表示しています。

この場合はたいていの人は文字の色をスムーズに間違えないで言うことができるのではないでしょうか。

青い色で「セキ」と書いてあれば、文字の色は「あお」と言うはずです。

ところが青い色で「赤」と書いてあると、文字の色はと問われて、うっかり「あか」と答えてしまうのです。

「セキ」→「赤」→「あか」は自動的ではないので、文字の色を「あお」と指示通りに答えられます。

3行目は色の名前を漢字で書いていますが、書体が普通の活字体ではないので、多少読みにくくなっています。

この場合、背景の色を「あか、き、あお、あか、みどり、あお」と大体スムーズに言うことができるのではないでしょうか。

背景の色の刺激が十分なことと、文字の書体が読みにくい書体であることで、文字の意味のほうに引き寄せられないですんでいます。

一番下の行は普通のストループテストと同じで、文字が漢字で、文字の色が文字の意味と異なっています。

ただ、書体が普通の活字体でなく読みにくい書体になっています。

明朝体とかゴシック体のように見慣れた書体でないので、瞬間的に読めず、ブレーキが利くのでゴシック体など見慣れた字体のようについうっかり口に乗せなくてすみます。

日本人の場合は英米人とは違って、表記法がひらがな、カタカナ、ローマ字、漢字と4種類あるだけでなく、漢字にはオンと訓の2種類があるので、文字表記の方法は多彩です。

ストループ効果が顕著に現れるのは、文字表記の形態がなじみがあって意味が自動的に分かり、自動的に声になる場合なのだということなのです。

最近、ストループ効果を使ったテストのようなものを使って、何か脳のテストをしたり、脳の訓練をするような例があります。

基準がはっきりしないので、脳のどんな機能をテストするのかあいまいなのですが、漠然と速くできるのがよいと思って一所懸命やっている人々がいるようです。

このテストの成績が悪ければ前頭葉が機能不全だなどと脅されれば、不安になって練習したりするようになるのかもしれません。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます