本日のお楽しみということでゲストが狂言の茂山家の正邦さんと宗彦さんです。

このお二人よね吉さんと共演されています。

正邦さんは「笑えない会」で宗彦さんは情報番組「ぐるっと関西おひるまえ」とあの「ちりとてちん」で。

そのお二人がなんと!落語というか小噺を披露されるとは。

まず宗彦さんが登場されました。

柔らかい薄紅色の着物に赤い帯を締めて登場。

そうです、あの「ちりとてちん」の徒然亭小草若を生で観れるなんてこんな貴重な体験ができるなんてとテンション⤴Upしちゃいますよ。

「ちりとてちん」のとき徒然亭一門、草原役の吉弥さんの次に上手いなあと思ったのが宗彦さん、ジャンルは違えど同じ古典芸能ですからしっくりきていたのは当然ではなかったかと。

今回の独演会のゲストに呼ばれてトークの他に何かやってと電話一本でお願いされて~というのを宗彦さんから見たよね吉さんはこんな感じなのかと上手く紹介しつつ笑いをとって最後は「底抜けに~。」で上手くまとめて拍手喝さい。\(^o^)/

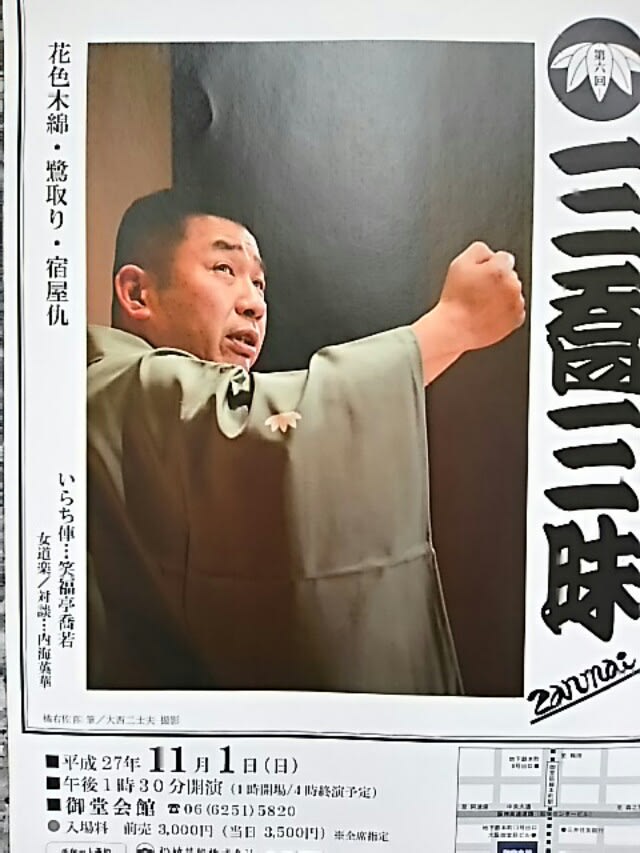

お次は茂山正邦さん、今年お父様の千五郎さんが千作を襲名され、正邦さんが千五郎を襲名されます。

正邦さんは「笑えない会」でのトークで米朝師匠の大ファンで落語家になりたかったという方なのです。

渋い色のお着物姿ですでにどこかの大師匠の貫録、同じくよね吉さんは正邦さんから見てどんな方なのかを上手く小噺でまとめあげて笑いを。

正邦さん、宗彦さん、声が良く舞台の端まで良く通る声量は狂言で鍛えられたものさすがです。

高座に上がってもあくまでも狂言師としてだから噺家さんではないのでそこはやっぱり大事なのだろうなあと。

そのあとのトークでは非常にリラックスされたよね吉さん、正邦さん、宗彦さん。

やっぱり緊張されてたのですね~。

京都の独演会では中村時蔵さんがゲストで大ファンの方を目の前にして緊張しまくりのよね吉さん、今日は気ごころがしれた方々なので舌も滑らか。

進行役がぐるっと関西おひるまえで共演されていた添田さん。

出会いは20年前の米朝師匠と茂山千作さん、千之丞さんの落語と狂言の会(よね吉さんは米朝師匠のお供で行かれてました。)で知り合い今に至ります。

あの頃は尖がってたな~~。いや、そっちのほうが尖がってた~という若かりし頃の思い出話から、すぐにネットで動画が見れる今の時代、生の舞台というのを大事にしたいとういう真剣な話までいろんなことが聞けました。

古典芸能を守っていきながらもそれだけではいけないと模索してらっしゃるお3人、また素敵なコラボが観れるかもしれませんというか観てみたいです。

盛り上がったトークの後中入りでこの後「中村仲蔵」です。

このお二人よね吉さんと共演されています。

正邦さんは「笑えない会」で宗彦さんは情報番組「ぐるっと関西おひるまえ」とあの「ちりとてちん」で。

そのお二人がなんと!落語というか小噺を披露されるとは。

まず宗彦さんが登場されました。

柔らかい薄紅色の着物に赤い帯を締めて登場。

そうです、あの「ちりとてちん」の徒然亭小草若を生で観れるなんてこんな貴重な体験ができるなんてとテンション⤴Upしちゃいますよ。

「ちりとてちん」のとき徒然亭一門、草原役の吉弥さんの次に上手いなあと思ったのが宗彦さん、ジャンルは違えど同じ古典芸能ですからしっくりきていたのは当然ではなかったかと。

今回の独演会のゲストに呼ばれてトークの他に何かやってと電話一本でお願いされて~というのを宗彦さんから見たよね吉さんはこんな感じなのかと上手く紹介しつつ笑いをとって最後は「底抜けに~。」で上手くまとめて拍手喝さい。\(^o^)/

お次は茂山正邦さん、今年お父様の千五郎さんが千作を襲名され、正邦さんが千五郎を襲名されます。

正邦さんは「笑えない会」でのトークで米朝師匠の大ファンで落語家になりたかったという方なのです。

渋い色のお着物姿ですでにどこかの大師匠の貫録、同じくよね吉さんは正邦さんから見てどんな方なのかを上手く小噺でまとめあげて笑いを。

正邦さん、宗彦さん、声が良く舞台の端まで良く通る声量は狂言で鍛えられたものさすがです。

高座に上がってもあくまでも狂言師としてだから噺家さんではないのでそこはやっぱり大事なのだろうなあと。

そのあとのトークでは非常にリラックスされたよね吉さん、正邦さん、宗彦さん。

やっぱり緊張されてたのですね~。

京都の独演会では中村時蔵さんがゲストで大ファンの方を目の前にして緊張しまくりのよね吉さん、今日は気ごころがしれた方々なので舌も滑らか。

進行役がぐるっと関西おひるまえで共演されていた添田さん。

出会いは20年前の米朝師匠と茂山千作さん、千之丞さんの落語と狂言の会(よね吉さんは米朝師匠のお供で行かれてました。)で知り合い今に至ります。

あの頃は尖がってたな~~。いや、そっちのほうが尖がってた~という若かりし頃の思い出話から、すぐにネットで動画が見れる今の時代、生の舞台というのを大事にしたいとういう真剣な話までいろんなことが聞けました。

古典芸能を守っていきながらもそれだけではいけないと模索してらっしゃるお3人、また素敵なコラボが観れるかもしれませんというか観てみたいです。

盛り上がったトークの後中入りでこの後「中村仲蔵」です。