よね吉さんの独演会が京都文化芸術会館でありました。

今日は暖かくいいお天気だったのでバス停一つ手前で降りて歩きました。

去年二十周年の独演会でもう一年経つのかと早く感じるのは年齢のせいでしょうか。^^

早めに着いたのですがもうお客様でいっぱい。

併設されているカフェで昼ごはんをと思っておりましたらみなさん同じことを考えてらっしゃったのか満員でした。^^

開場で中に入ると物販コーナーで落語のDVDなどと一緒に書籍らしきものが。

私は桂南天さんデザインの落語のネタ帳が欲しかったのですが事務所の方にお聞きしましたら完売とのことで残念。

その書籍はなんと!よね吉さんの写真集だったのです。まあ~~。

二十周年を記念に4か所で行われた独演会の写真が。

とても良い表情でゲストさんたちもにこやかなお顔をされていてこれは買わねばと。

席に着いてスタンバイ。

思いだしてみると去年もこの席の近くだったなあとなんという偶然。

開口一番は桂二葉さん。

女性の噺家さんです。

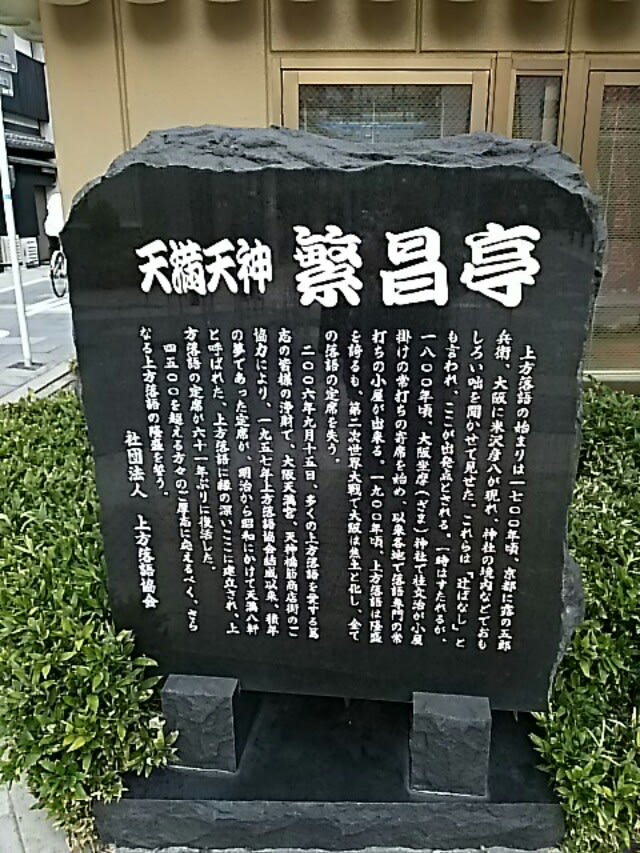

天満繁盛亭の独演会の時に案内などされておられました。

雑誌も連載コーナーを持たれていて可愛らしい文章で毎月楽しみに読ませていただいております。

ほわっとした可愛らしい方で落語を聞くのは初めてです。

つるという噺でなぜつるはつるなのか?

いかにももっともらしく説明する町内の物知りのご隠居。

それをすごいことを聞いたと勘違いするちょっと天然な男。

聞いた通りに説明できないところが面白いのです。

そしてよね吉さん登場。

後半の大ネタのためここは笑いをと。

まくらがご自身のまわりの出来事でこれが毎日面白いことなんて起こらないから考えるのが大変と。

そこは笑いのプロなので私たちが経験する日常のあるあるもよね吉さんにかかれば爆笑となります。

NHKの「大阪メロディー」で登場するあの超有名な人形「道頓堀太郎」の声を2年連続されたそうです。

え~~っそうだったの~~??

私去年は「人生は~~紙飛行機~~」のところと近藤正臣さんのトークのところしか観てなかったので気が付きませんでした。

今年も「べっぴんさん」の管野ちゃんが登場したところしか観てなくて気が付きませんでした~。

もし来年も道頓堀太郎されるなら要チェックです。

パンフレットには何をされるか書いてなかったのですが、師匠の吉朝さんから一番最初にならった「商売根問」でした。

稽古というのは一対一で師匠から口伝で3回聞いて覚えるという難しいものです。

普通3回聞いて覚えられるかどうか。無理~~。

よね吉さんもさすがに3回ではで師匠が何度も付き合ってくださったそうです。

稽古が吉朝さんとの良い思い出だったのだなあと。

町内の仕事もせずぶらぶらしている男がおりまして町内の世話役というかご隠居さんが真面目に働けよと説教しようと呼びつけるのですが、ご隠居さんが言うことにいちいちボケ倒すというとんでもない天然。

何を仕事をしているんだと話を聞くと鳥を捕まえるのだと。

雀だったり、鶯だったりでその鳥を捕まえる方法がそんなアホな~~というものでして涙が出るほど大爆笑でした。

そして中入りです。

続きはまた今度。^^

今日は暖かくいいお天気だったのでバス停一つ手前で降りて歩きました。

去年二十周年の独演会でもう一年経つのかと早く感じるのは年齢のせいでしょうか。^^

早めに着いたのですがもうお客様でいっぱい。

併設されているカフェで昼ごはんをと思っておりましたらみなさん同じことを考えてらっしゃったのか満員でした。^^

開場で中に入ると物販コーナーで落語のDVDなどと一緒に書籍らしきものが。

私は桂南天さんデザインの落語のネタ帳が欲しかったのですが事務所の方にお聞きしましたら完売とのことで残念。

その書籍はなんと!よね吉さんの写真集だったのです。まあ~~。

二十周年を記念に4か所で行われた独演会の写真が。

とても良い表情でゲストさんたちもにこやかなお顔をされていてこれは買わねばと。

席に着いてスタンバイ。

思いだしてみると去年もこの席の近くだったなあとなんという偶然。

開口一番は桂二葉さん。

女性の噺家さんです。

天満繁盛亭の独演会の時に案内などされておられました。

雑誌も連載コーナーを持たれていて可愛らしい文章で毎月楽しみに読ませていただいております。

ほわっとした可愛らしい方で落語を聞くのは初めてです。

つるという噺でなぜつるはつるなのか?

いかにももっともらしく説明する町内の物知りのご隠居。

それをすごいことを聞いたと勘違いするちょっと天然な男。

聞いた通りに説明できないところが面白いのです。

そしてよね吉さん登場。

後半の大ネタのためここは笑いをと。

まくらがご自身のまわりの出来事でこれが毎日面白いことなんて起こらないから考えるのが大変と。

そこは笑いのプロなので私たちが経験する日常のあるあるもよね吉さんにかかれば爆笑となります。

NHKの「大阪メロディー」で登場するあの超有名な人形「道頓堀太郎」の声を2年連続されたそうです。

え~~っそうだったの~~??

私去年は「人生は~~紙飛行機~~」のところと近藤正臣さんのトークのところしか観てなかったので気が付きませんでした。

今年も「べっぴんさん」の管野ちゃんが登場したところしか観てなくて気が付きませんでした~。

もし来年も道頓堀太郎されるなら要チェックです。

パンフレットには何をされるか書いてなかったのですが、師匠の吉朝さんから一番最初にならった「商売根問」でした。

稽古というのは一対一で師匠から口伝で3回聞いて覚えるという難しいものです。

普通3回聞いて覚えられるかどうか。無理~~。

よね吉さんもさすがに3回ではで師匠が何度も付き合ってくださったそうです。

稽古が吉朝さんとの良い思い出だったのだなあと。

町内の仕事もせずぶらぶらしている男がおりまして町内の世話役というかご隠居さんが真面目に働けよと説教しようと呼びつけるのですが、ご隠居さんが言うことにいちいちボケ倒すというとんでもない天然。

何を仕事をしているんだと話を聞くと鳥を捕まえるのだと。

雀だったり、鶯だったりでその鳥を捕まえる方法がそんなアホな~~というものでして涙が出るほど大爆笑でした。

そして中入りです。

続きはまた今度。^^