2014.12.12

『唱歌「ふるさと」の生態学』の読後感想を紹介したいと思いますので、お寄せください。内容を「動植物」、「里山」、「社会」、「歌」、「その他」の5つに分けて紹介します。なお、場合によって一部省略することをご容赦ください。

2014.11.1

<唱歌「ふるさと」の生態学~ウサギはなぜいなくなったのか?>がヤマケイ新書として出版されることになりました。この本は、国民的な愛唱歌である「ふるさと」に「ウサギ追いしかの山」という歌詞があるのに、実際にウサギを見たことのある人がほとんどいない不思議をとりあげ、それが日本の里山の変貌によるものであることを生態学的視点から解き明かします。同じ視点で「小鮒釣りしかの川」から日本の水の問題、「山は青き」から日本の森林や林業の問題も解き明かします。こうした考察から、過去半世紀に起きた日本の社会の変貌とその意味を考えます。12月12日の発刊予定です。

あとがきより

これまで私は生物学の本を書いてきたが、この本はそれだけではなく、音楽や社会のことにまで言及した。私はもちろん生き物は好きだが、歌や絵や子供も好きだ。ただ、生き物以外のことは私の私的な別物だと思ってきたが、本書の執筆の過程で、そうしたことが融け合うように反応するのを体験した。

本書の出版が私の大学人としての最後の年に当たったというのも思えば不思議な気がする。私が退官の年まで無事に研究を続けることができたのは、ようやく独り立ちした頃から暖かく見守っていただいた東北大学時代の故飯泉茂先生、故菊地多賀夫先生、その後、東京大学、麻布大学で出会った多くの研究仲間、同僚のおかげであることを改めて思い、感謝でいっぱいである。学生諸君とは調査に分析に苦楽を分かち合うことができ、幸せな研究生活を過ごすことができた。そして私が少年の頃にもった生物学者になりたいという夢を支えてくれた両親、半生をともに歩んでくれた妻、知子、そして我が家に光とぬくもりをもたらしてくれた娘や孫たちにもお礼を言いたい。

2014.7.16

アファンの森の調査

すっかり夏の装いで、間伐林もこんなに緑が濃くなりました。

ヒヨドリバナはとくにチョウに人気の鼻で、この日もヒョウモンチョウ類がたくさん旧蜜に来ていました。

クルマバナは前にもみたことがありましたが、これほどまとまった群落は初めて見ました。これにもミドリヒョウモンが来ていました。

2014.6.25-26

伊豆半島でシカの影響調査

各地でシカが増えて植生に強い影響を出しています。その程度を評価するためにいろいろ工夫されていますが、あまりに専門的で論文にはなってもふつうの人には採用しにくいものばかりです。今求められているのは、広い範囲でたくさんの調査がおこなわれることで、そのためには植物をある程度知っている人であれば可能な簡便な方法を確立することです。そういう考えでこれまでの経験を活かして8項目をチェックすればよいマニュアルを作ってみました。それをいくつかの場所で適用して、「行けそうだ」というところまで来たので、今年の夏はそのことを実証することに決めました。

それで伊豆半島の天城山を中心に調査に行きました。天城山では、最初たいしたことないと思っていたのですが、道路を登るにつれ、はっきりとシカの影響がわかるようになり、ある高さを超えると、林の下はなめられたように植物が少なくなり、林縁にはシカの食べない植物だけが目立つようになりました。それどころか真っ昼間なのに道路脇でシカが草を食べている姿さえみました。

天城の万三郎と呼ばれる山の途中まで登りましたが、生えているのはアセビとコアジサイくらいでした。

そのほか土肥峠、達磨山、戸田峠などを経由し、修善寺を通って熱海のほうに抜けました。

人工林の多さにも驚きました。マニュアルに改良点もわかりました。

2014.6.7

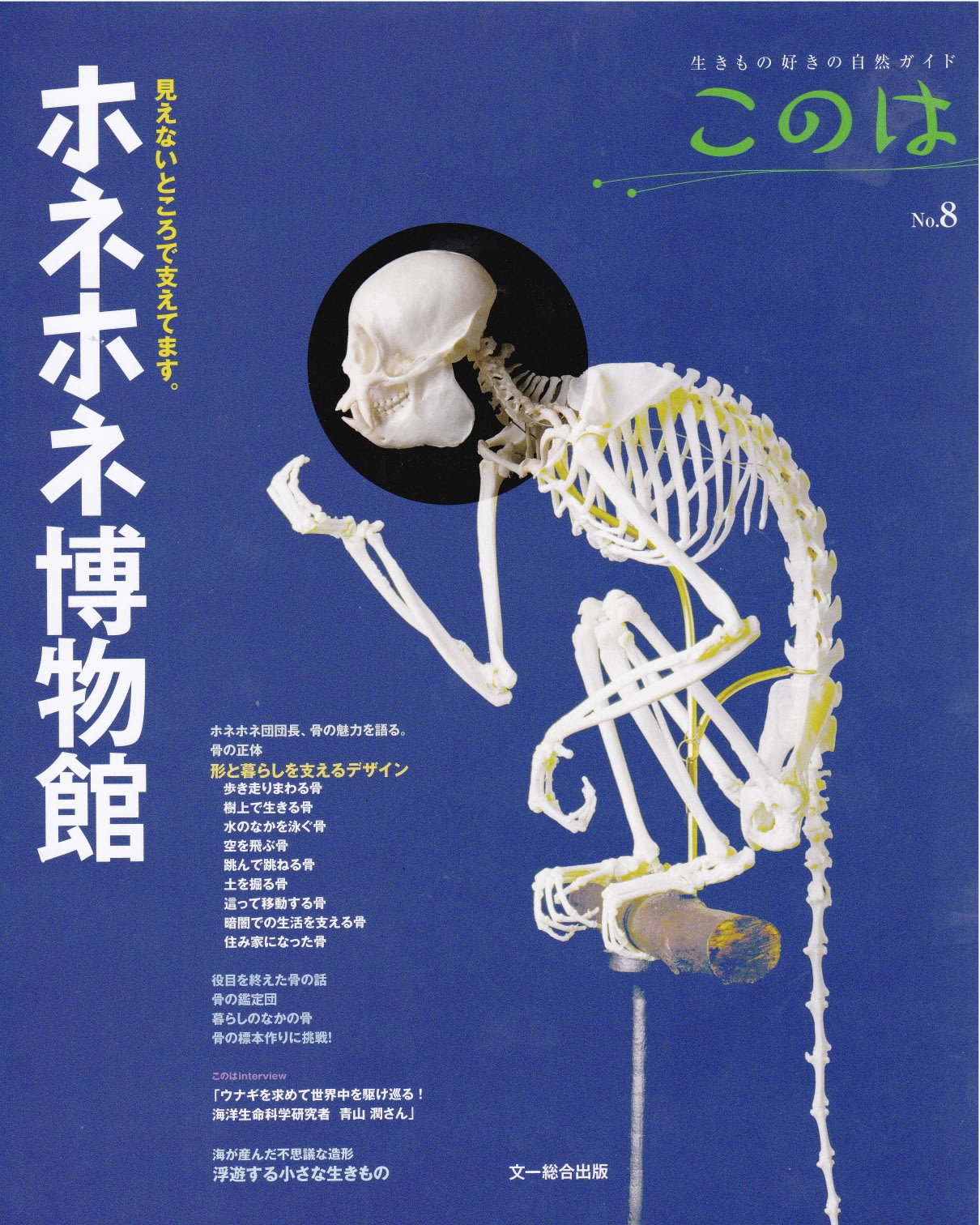

文一総合出版という出版社があり、生物系の本を出しています。同好の人であれば「ハンドブック」シリーズの出版社といえばおわかりかと思います。そこが「このは」という雑誌を出しています。なかなか内容のある雑誌で着に入っています。

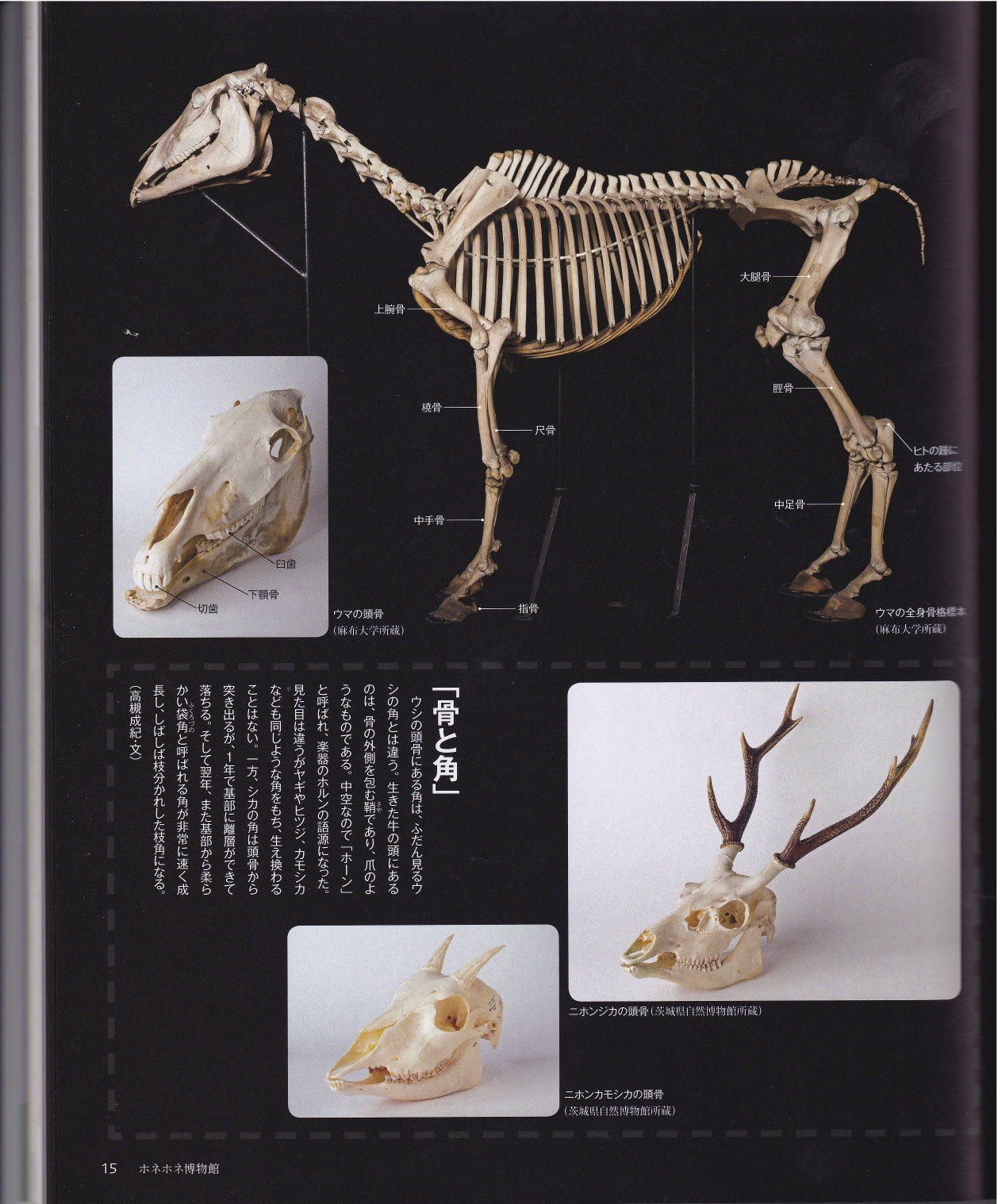

この「このは」が骨の特集号を出すことになり、相談をもちかけられました。麻布大学には動物の骨の標本はたくさんあるので、撮影協力をし、解説文を書きました。カメラマンと編集者が来て、多少の荷物をもっていましたが、二人で運べる程度のものでした。標本室で撮影をはじめましたが、三脚にカメラをつけたのはいいんですが、白い骨だから黒いバックがよいと思いました。壁は灰色で、よくないので、暗幕をもってきていると思ったのですが、出て来たのは幅1mあまり、長さ2mくらいの黒布です。ネコの標本ならまにあいそうですが、ウシやウマもあるのでどうするのかと思っていたら、頭の部分の背後の布をおいてそこを写し、それから肩、腹、尻と動かして行きます。あとでゲラが送ってきたのをみたら、見事に合成されて真っ黒なバックに馬の骨がありました。

それができて送ってきましたが、なかなかの出来でした。骨についてさまざまな記事があり、これまでにない本になったと思います。骨のことを知らない人、1200円です。内容は3000円くらいはあるので、ぜひ進化の産物としての骨の魅力を味わってみてください。

アファンの森に隣接する国有林でスギを間伐するようになりましたが、間伐材を出すのを重機を使わないでウマで搬出しています。岩手県からわざわざウマに来てもらっています。たくましいウマでした。この「馬搬」がいかに合理的で、森林にやさしいかを教えてもらいました。

間伐林は明るくなり、いろいろな植物が出てきましたが、たとえばこれはヤマブドウです。こういう動物に食べて運んでもらうベリーをつける植物が出て来るのに注目しています。

暗くて何も生えていないようにみえる人工林の土の中にはこういう動物散布の種子が眠っているのです。実際、タヌキのため糞場で観察すると、ミズキの実生がみられました。

動物たちが森林の動態に一役買っていることが垣間見えてきました。

2014.4.26

アファンの森の春の調査に行きました。以前、群落ごとに花と訪花昆虫の関係がどう違うかというテーマで調べたことがありますが、2011年の秋にとなりの国有林の人工林が間伐されたので、そこもルートに入れて調べることにしました。そのルートを決めて、初めてのデータとりをしました。

カタクリの群落があり、ちょうど見頃でした。

生き物好きの学生二人なので、鳥やヘビやトカゲをみつけて大喜びしていました。

2014.3.21

高尾にある多摩森林科学園はときどき行っていましたが、とても立派な林があるので、ここで調査をしたいと思うようになりました。それで新しく研究室に入った学生を誘って下見に行きました。立派なスダジイの木があったので、その前で記念撮影しました。

2014.3.13

アファンの森で、一年間の調査報告会がありました。植物、クモ、水生動物、鳥類などの報告に続けて、麻布大学の3年生の岩田さんが種子散布者としてのタヌキのこと、望月さんが人工林の間伐効果のことを話しました。それから4年生の小森君がカエルの微生息地選択、食性の話をしました。カエルの糞を調べたこと、その顕微鏡写真に聞く人から歓声が上がっていました。それから萩原さんがリスとネズミによるクルミの散布の話、笹尾さんがテンナンショウの受粉者の話をしてくれました。ニコルさんは発表内容も発表のしかたもすばらしかったと絶賛してくれました。

2014.3.9

アファン会員の集いがあり、ニコルさんと川崎さん、高槻がアファンの森の生き物について話をしました。川崎さんは私たちがアファンの森で調査をする前からおおに鳥類の調査をしてこれらたので、フクロウの餌について私たちが調べたことも紹介しました。そのほか糞虫などの働き、いまの4年生が調べているテンナンショウ、リスとクルミ、カエルの食性なども紹介しました。

2014.2.28-3.3

金華山でシカの調査をして来ました。

2014.1.26

乙女高原フォーラムがあり、テンの糞分析をしている足立高行さんのお話をきき、そのあとに研究室の加古菜甫子さんが卒論の内容を話してくれました。

2014.1.25

「Synapse」という科学を一般に広めようという活動をしているグループに招かれて、岩波ジュニア新書「動物を守りたい君へ」を呼んで来た人に集まってもらって、質問に答えるという集まりがありました。たいへんに知的刺激に満ちた集まりでした。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます