2020.3.3

高槻成紀・山崎 勇

<はじめに>

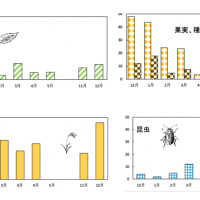

高尾山でチラホラ、シカの情報が聞かれるようになった。裏高尾で数年前から地道にセンサーカメラで宿を撮影してきた「高尾の森を守る会」の山崎勇氏たちのデータによると、この数年でシカの撮影数がうなぎ登りに増えている。またアオキなどの食痕も2019年の冬から春にかけて急に増えている(図1)。

図1 シカによるアオキの食痕(2019年4月11日)

裏高尾は高尾山の文字通り「裏山」であり、シカが高尾山に入って増えれば大変なことになるので、気になっている。

それで山崎さんに「シカの糞があったら分析しますから送ってください」とお願いしていたのだが、なかなか見つからないとのことだった。食痕は目に見える形で残るから、シカが低密度でも目立つが、糞は意外に見つからず、糞虫に分解されるので特に夏には見つけにくいということはあるが、それにしても不思議な感じがあった。そうした中でようやく4月11日に一つだけ見つかったというので送ってもらった。また10月になり、台風後の10月31日に5つの糞サンプルが得られた。また11月14日にも5サンプルが得られた。現状では道路が荒れて、歩行も困難な状態にある。

<方法など>

糞は1回の排泄分で、そこから10個を採取してもらった。分析法などは他の報告と同じのでここでは省略するが、要するに糞をふるいの上で洗って、糞中に残った植物片を顕微鏡でのぞいて識別し、内容ごとにどれだけ含まれていたかを表現する方法である。

<シカの食性の一般的傾向>

4月11日といえばようやく春の新緑が出始めで、シカにとってはまだ食物が乏しい時期である。多くの場所でシカ糞中には繊維など支持組織や判別不能の不透明な破片が多い。ただしササがある場所ではササが多く出ることがある。またイネ科や枯葉も出てくることが多い。イネ科には早めに芽生えたものもあるし、前年のものが枯れたものもある。

夏は糞虫の分解のためサンプルが得られなかった。10月はまだ夏とさほど違いがない。多くの場所でイネ科が増えることが多い。11月になると草本類は枯れ、落葉樹の落葉が進むから常緑低木やササへの依存が高まることが多い。

<結果>

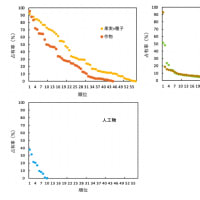

裏高尾でどうだったかというと、4月の例では全体に5割ほどが葉以外の支持組織で、葉は4割ほどであった(図2)。支持組織では繊維が39%、稈(イネ科の茎)・鞘(イネ科の葉を支える薄い組織)が14%で、両者

でほぼ半分を占めた。葉が4割ほどというのはこの時期としては悪くない値だが、注目されるのは常緑広葉樹が27%もの高率を占めていたことである。そのほとんどはアオキと識別されたが、これは現地で観察したアオキの食痕の多さとも対応する(図1)。なお、ササは現地にはアズマザサがところどころにあるが、4月の糞からは全く出現しなかった。

10月の組成ははっきりした違いがあった。イネ科が16.3%に増加した。これと連動することだが、イネ科の稈・鞘が45.1%と半量近くを占めた。これに対して常緑広葉樹が23.3%から6.3%と大幅に減少した。また繊維が34.6%から17.9%に減少した。なお10月にもササは全く検出されなかった。

11月には大きな変化があった。イネ科の葉はほとんど出なくなり、アオキを主体とする常緑広葉樹が31.9%にもなった。イネ科の葉は出なくなったが、稈は32.1%も検出された。なお1例であるがササの葉が微量検出された。

12月の結果は基本的には11月と同様といえる。つまりアオキを主体とする常緑広葉樹は34.1%とほぼ同レベルで、そのほかもよく似ていた。強いて言えば単子葉植物が減り、双子葉植物が増えたことである。これはシカが大量に落ちた広葉樹の落ち葉を食べたためと思われる。単子葉植物は特定できないが、イネ科ではなく、ユリ科と思われるもので、これらが枯れて、シカは青木と落ち葉を主体に食べるようになったものと思われる。

図2 2019年の裏高尾のシカ糞の組成。月の後の数字はサンプル数

<考察>

4月はわずか1例であるから結論めいたことは控えるが、現在の裏高尾ではまだシカの密度は低いものの、急速に増えつつあり、この冬にアオキに対する食圧が急に高くなった。そのことに対応するようにこのシカの糞にもアオキの葉が多く検出された。シカはアオキを好んで食べ、かつて房総半島ではシカが増えるにつれてアオキが激減し、今ではシカがアクセスできない崖の上のようなところにしか残っていない。裏高尾や高尾山にはまだたくさんのアオキがあるが、このままシカが増えれば確実にまずアオキが減少する。

その段階ではそのほかのさまざまな植物に食痕が目立つようになり、一部の低木類は盆栽のような形状になる。その次の段階では「デイア・ライン」 といって「シカが作ったライン」ができるようになる。これは高さ2mくらいのシカの口が届く範囲の植物が失われ、それ以上にだけあるために、あたかも刈り取りをしたようになる状態のことを言う(図3)。

図3 ディア・ラインの例(鳥取県東部のスギ林の多い場所にある落葉樹林、永松大氏撮影)

この段階になると、林の下にはシダなど一部のシカが好まない植物がかろうじて生えているだけのような状態になる。

そうなると昆虫や小動物にも大きな影響が出るようになるだけでなく、雨が降ると直接土壌を叩くため、表土流失が起きる。これは防災的な問題にもなる。現実に丹沢では土壌流失が深刻であるし、奥多摩では大規模な土砂崩れが起き、水源林の関係者はシカによる植物の喪失が原因だと解釈しておられる。

夏は糞が得られなかったが、10月はイネ科とその支持器官である稈・鞘が増えた、このことは森林の淵や林道などにイネ科が増えることを反映していると考えられる。アオキを含む常緑広葉樹と繊維が大きく減少したが、繊維は木本類の枝を食べたことを示唆するから、シカが低木類を食べなくなり、イネ科にシフトしたことを強く示唆する。11月になると、予想していたようにイネ科は減少して常緑広葉樹の葉が大幅に増えた。現地でもアオキの食痕が目立つ。今後、アオキなどの常緑低木への影響がさらに強くなる可能性が大きく、注視していきたい。

<手遅れにならないために>

今後も高尾山周辺のシカと植生の状況を注意深く観察するとともに、糞分析などもおこない、どういう状態にあるかを見極める必要がある。これまで各地のシカ対策で失敗してきたのは、シカ侵入初期に楽観して対策をとらなかったために、気がついたら手遅れになったというパターンである。しかし、歴史的価値、観光的資源としての意味が大きい高尾山では手遅れということは許されない。関係者に危機感を喚起する上でも、客観的なデータの蓄積は重要な意味を持つであろう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます