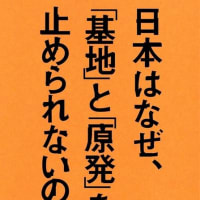

「習志野」という名前の由来

今回は市名の元となった「習志野」という地名の由来を考えてみましょう。この地名が明治天皇の命名によるものであり、戦前は陸軍の広大な練兵場になっていたこと。また、現在の習志野市はこの「習志野」の南端に当り、「習志野」そのものは現在の自衛隊駐屯地から船橋市習志野台、さらに北習志野の方まで広がっていたことなどはご存知だろうと思います。

兵馬の「馴(な)らし」をする野原

明治20年の御製(天皇の和歌)に

「夏草も 茂らざりけり もののふの 道おこたらず ならし野の原」

(習志野では、夏草が茂る余地もないぐらい、武人らが演習に励んでいることだなぁ)

と歌われており、後には学校の軍事教練の場としても広く知られるようになりました。軍隊を訓練することを古来、「兵馬を馴らす」と言います。この「馴らし=習し」をする野原に、国防の志を持って軍事を習得する原という文字を当てたわけです。

船橋市内の様々な地名

(東部地区 習志野 の項)

「見習え、篠原」から来た、という説も

ところが、習志野市のホームページは次のような逸話を紹介しています。

元々、習志野から鎌ヶ谷、松戸にかけては「小金原」と呼ばれ、徳川幕府の野馬を放牧する「牧」が置かれていました。いざ合戦となれば、騎馬武者が乗るにも荷駄を運ぶにも、馬が必要になるからです。

幕府が倒れ、明治天皇が江戸城に入って間もない明治6年4月25日、発足したばかりの御親兵(後の近衛師団)の演習が、この小金原の南、大和田原で行われました。天皇は市川、船橋を経て夕方、この地に到着、天幕に宿泊します。この時、陸軍大将はまだ西郷隆盛一人しかいませんでした。

翌日、折からの風雨を突いて、天皇の御前で紅白演習が行われます。さすがに皆、疲れきって演習がだれてきた中、一隊だけ勇猛に突進を続けている部隊がありました。天皇はそばに控える西郷に「あれは誰か」とお尋ねになりました。「ああ、あれは篠原国幹(くにもと)でごわす」と西郷が答えると、明治天皇は「皆の者、篠原を見習え」と叱咤したというのです。演習も無事終り、この練兵場に名前を賜ろうということになった際、このお言葉に因んで「見習え、篠原」で習志野原となったのだ、というのです。

ただ、それなら元来は『習篠』と記載するのが正しいことになる、と述べる人もいます。

https://tuboi.yu-yake.com/story/006.htm

船橋にある「明治天皇駐蹕(ちゅうひつ)之処」の碑

この時、天皇の天幕があったのは、現在の船橋市習志野台4丁目59-18、みゆき町会会館の所だと言います。それを記念する「明治天皇駐蹕之処」の碑(駐蹕、ちゅうひつ。天皇が一時、乗り物を止めること)がありましたが、現在は船橋市郷土資料館に移されています。

(明治天皇駐蹕之処の碑 めいじてんのうちゅうひつのところのひ)

また鹿児島の城山には軍服を着た西郷隆盛像がありますが、これは明治6年、習志野大演習の折の姿だと言います。しかし、わずかその4年後、明治10年には西南の役が起こり、西郷も篠原も「朝敵」として敗死してしまったのはご存知のとおりです。

「この銅像は、郷土出身の彫刻家、安藤照が習志野大演習で陸軍大将の制服を身につけた西郷の姿を思い描き製作したものです。」(現地案内板より)

「見習え、篠原」は伝説に過ぎない?

そこでよく問題にされるのが、明治天皇が「篠原を見習え」と言った事実があるのかどうかなのですが、まず、「見習え、篠原」で習志野原と命名したのだという話の初出(初めて記録に見られること)が何なのかが、はっきりしません。本当かどうかを考証するにも、例えば、当時を知る誰それの回顧談が大正何年のこういう雑誌に載っていて、これがこの逸話の初出だとか、初出は不明だが明治何年のこういう本には既に紹介されている、といったことがわからなくては議論になりません。習志野市教育委員会に聞いても初出はわからないということですので、「見習え、篠原」は伝説に過ぎないのかも知れません。

「明治天皇記」にも「見習え、篠原」の記述はない

なお、明治天皇の公式の伝記である「明治天皇紀」には、東京に戻られた天皇が、5月13日、篠原少将を呼び「習志野ノ原」という命名書を下付されたことが書かれています。また、実際の発案者は、演習の場にも居合わせた宮内少輔の吉井友実であったといいます。吉井が「篠原を見習え」という当日のお言葉を覚えていて「習志野原」という案を作ったとも考えられますが、そうであれば天皇が篠原に「お前に因んで名付けたのだぞ」と微笑んだのかも知れません。しかし、堅苦しい「明治天皇紀」にはそういった記述はまったく見当たりません。

また、「見習え、篠原」にこだわる方は、篠原がその後、西南の役で「賊軍」になってしまったため、その名を冠した習志野原ということははばかられたのではないか。だから、公式の記録からは消されてしまって、伝承、逸話になってしまったのではないか、という説明をされる方もいます。なるほど、とは思いますが、その証拠付けがありません。なお、篠原の名誉が回復されるのは大正5年のことです。

「馴らし」も「篠原」もかけことば、一種の洒落(しゃれ)

「馴らし」「篠原」いずれにしても、一種の洒落になっていたことは間違いありません。元々、和歌には掛詞(かけことば。2つの意味に取れること)の伝統があります。「馴らし」と「篠原」、どちらが正しいのか、とこだわるのは、天皇が洒落など言われるはずがないという、硬直した神聖視の産物なのかもしれません。

もう一つ、「均(なら)し」説

その意味でもう一つ、「均し」説をご紹介しておきます。

「なら」と言えば奈良の都ですが、都を築くために土地を均し、踏み固めて平らにしたことから「なら」である、と言われます(例えば、「日本書紀」崇神天皇10年のくだりに「草木をふみならしたので、その山をナラ山という」等)。このように「なら」には、平らに均した、踏み固めた、という意味があり、ひいては硬くて不毛の土地という意味があるようです。

万葉集には「毛無の岡」と書いて「ならしのおか」という場所が出てきます。毛無というのは「ハゲ山」や「平らな山」ではなく、不毛なという意味だとか。

万葉集巻八(1466)

神奈備の石瀬の杜の霍公鳥(ほととぎす)

毛無の岡にいつか来鳴かむ 〔志貴皇子〕

(神奈備の石瀬の杜にいるほととぎすよ、ならしの丘にはいつ来て鳴いてくれるのか、早く来ておくれ)

万葉集巻八(1506)

故郷(ふるさと)の奈良思(ならし)の岡のほととぎす

言告(ことつ)げ遣(や)りし いかに告(つ)げきや

〔大伴田村大嬢〕

(故郷の奈良思の岡のほととぎすにお前への伝言を頼んで行かせたのだが、ちゃんと伝えてくれたのだろうか)

なお、「毛無の岡」あるいは「奈良思の岡」が現在のどこであるかは諸説ありますが、奈良県明日香村周辺と考える説が多いようです。

明治天皇は当然、こういった和歌は知っていたでしょうから、「ならしの原」とは、あるいは「毛無の原」だったのかも知れません。草だらけの、不毛な原だなぁという思いがあった。その地で兵馬を馴らさせたところ、十数年経って、夏草も茂らない立派な練兵場になった。同時に朕が陸軍も立派なものになった。そして、思い出す西郷のこと、篠原のこと…。明治20年の御製には、そういう意味があるのかも知れません。

惜しくも消えてしまった「宮本武蔵 習志野原の決闘」

ところで、吉川英治の名作「宮本武蔵」に、もしかすると「習志野原の決闘」という一場が登場していたかも知れない、という話がありますので結びにご紹介しておきます。

「宮本武蔵」は昭和10年から4年間、朝日新聞に連載されました。好評なので掲載を伸ばしてくれという新聞社の要請を受け、江戸に出た武蔵が関東を巡ることにします。もちろん史実ではありません。そこで関東の地図を眺めていた吉川英治は、ふと「習志野」という地名に目を止めました。これならば、剣の道に志を立てて武者修行の旅を続けている武蔵にふさわしいではないか、ということで早速武蔵を習志野に向わせようとしたのですが、そこで「習志野」が明治6年に出来た地名、つまり武蔵の時代には存在しなかったということに気が付きます。しまった、ということで地図を見直し、習志野のそばに「法典村」という変わった地名を見つけました。そこで、武蔵がこの法典村に居を構え、伊織少年と共に開墾をしながら修行を続ける。そこに野盗の一団が襲ってきて…という展開にして、何とかストーリーをつないだのだとか

なお、武蔵野線の船橋法典駅(昭和53年開業)は、当初「北船橋駅」あるいは「中山競馬場前駅」という名称が予定されていたところ、船橋法典駅になったのは「宮本武蔵」の影響ではないか、という話もあります。旧法典村の地域に法典〇丁目といった町名が残っていないため、駅の名に「法典」を残そうということになった。人々をそうさせたのは「宮本武蔵」の力だった、ということです。

(宮本武蔵は本当に船橋に来たのか?!)

https://www.mpchiba.com/articles/671.html

ともあれ、習志野としては惜しいことをしましたね。

(ニート太公望)

(編集部からの追記)

「習志野」命名のもとになった陸軍大演習をしきったのが西郷隆盛。その40数年後、東習志野にあった「ドイツ人捕虜収容所」の所長になったのが、西郷隆盛の嫡男 西郷寅太郎。習志野と西郷家一族の「えにし」のようなものを感じますね。

※コメントをお寄せください。

<パソコンの場合>

このブログの右下「コメント」をクリック⇒「コメントを投稿する」をクリック⇒名前(ニックネームでも可)、タイトル、コメントを入力し、下に表示された4桁の数字を下の枠に入力⇒「コメントを投稿する」をクリック

<スマホの場合>

このブログの下の方「コメントする」を押す⇒名前(ニックネームでも可)、コメントを入力⇒「私はロボットではありません」の左の四角を押す⇒表示された項目に該当する画像を選択し、右下の「確認」を押す⇒「投稿する」を押す