引き続き駅セクションです。

機関区の裏手と住宅地との間に非電化線が勾配で走りますが、この辺りはグリーンマックスの石垣で処理しました。

機関区の線路周りは5㎜のスチレンボードを貼り付けていきます。少々殺風景ですので、何かアクセサリーを置いていきたいのですが、何をおいていいやらもよくわかりません。

ジオラマコレクションのプレハブ事務所を1個、置いているだけです。

KATOから機関区の建物は発売されていますが、これは蒸気時代の古いものですので、この機関区には似合わなさそうです。

架線柱を立て、バラストを撒きますと少し落ち着きました。架線柱の存在はレイアウトを賑やかにしてくれますね。

ただ、架線柱を立てることを全く意識せずに配線を決めましたので、実際ではありえない場所に立っていたりします。

TOMIXもKATOも、架線柱の外側にそれぞれ37mm、33mmの間隔で線路を引くことは不可能で、そのあたりを考慮することを忘れておりました。

後は入換信号などを取り付けていきたいと思います。

線路を挟んで住宅地の反対側はお寺にしました。

ジャンク箱にあった階段の高さにあわせてかさ上げし、ジオラマコレクションから発売されているものを組み立てて置いただけです。

これだけでもぐっと賑やかにしてくれます。本当に便利な時代になりました。あとは境内の作成と駐車場を造り、樹木を植えていく予定です。

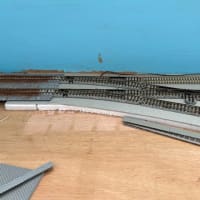

いよいよ駅の作成に入り込みます。駅はKATOの物を使用しています。

今では近郊型ホームも発売されていますが、地方っぽいこの駅には不向きでしたので、昔ながらの製品を使っています。

このホーム、流通が途切れることもほとんどありませんし、安価な割にしっかりとした作りで、良い製品だと思います。

また、側面と上面が分解できますので、塗装や加工もしやすいです。側面は明灰白色を吹き付けました。

白線と点字ブロックはシールを貼ります。1本ずつ切り出して貼っていく地味な作業ですが、これを貼るだけでもかなりリアルになります。

最近では白線を省略しているホームも多くなった気がします。逆に点字ブロックはいつぐらいから普及し始めたのか調べますと、昭和50年前後ではないかというのが私の予想です。現在ではほとんどの駅にある気がしますが、ある新聞によればそれでも全体の8割に満たないのだそうです。

この辺りをまとめて、地方や時代設定で白線と点字ブロックの組み合わせを考えるのも面白いかもしれません。

シールを貼り、つや消しクリアを吹き付けました。線路の上に置いてみると、いい感じです。ただ、屋根をかぶせると一気に存在感が薄まりました。

切り欠き式ホームはTOMIXのミニホームを使っています。KATOの物と色をそろえることで一体感が生まれました。

こちらもシールを貼り、同様の処理をしています。昔の富山駅や糸魚川駅を思い出します。そういえばこの駅の配線は昔の糸魚川駅に似ていますね。

ミニホームのアクセサリーを取り付けていると、ホームに開けられた穴が2つ余りました。パーツを無くしたのかと思いましたがそうではなく、このホームは組み立てて上部にシールを貼るものだということがわかりました。アクセサリーシールにホームの形をしたシールがあったので、何かなと思っていたらこういう使い方をするのですね。

しかし、そうなるとアクセサリーやシールを取り付けるときにシールの上から穴をあける必要があります。だったらベンチの1つくらい余分につけてくれればと思うのですが、どうでしょうか。

また、このミニホームは単に組み立てただけでは強度が弱く、接着剤を使用したほうが安定すると思いますが、子供さんにも人気のTOMIXにしてはそのあたり残念な気がします。

買ってパッと使用できるのもおもちゃメーカーの強みだと思っていましたが、先の築堤セットにせよ、壁面を選ぶワイド高架レールにせよ、鉄骨型架線柱にせよ、加工が必要な製品が増えてきました。レール版「HG」製品、といった感じでしょうか。多彩なレイアウトが組めるようになったのは大歓迎ですが、難しすぎて趣味人口が減ってしまうのではという余計な心配をしてしまいます。

駅の架線柱はKATOの「4線式ワイド架線柱」を使用しました。これをガンガン切りつないで1本の広い架線柱を作ります。

1番広いところは【柱・電留線2本・柱・線路3本・柱・線路2本・柱】となります。1本の架線柱を作るのに3本を切り刻みます。

先ず難しいのは接着です。この素材、何なのでしょうか。普通のプラモデル接着剤ではくっつきませんし、瞬間接着剤も効きません。結局ゴム系接着剤の多用途版みたいなやつが効いてくれたので、それを使用しました。ただし、乾燥まで1日待たないといけないので、かなり気の長い作業です。

塗装して架線柱を取り付けます。ホームと屋根に穴をあけ、ヤスリで整形してはめ込みます。かなり大きい存在感、大変だった作業を忘れさせてくれる瞬間です。

隣のホームをくっつけて、屋根をかぶせてみます。見違えるようにいい感じになりました。

駅舎の屋根はダルレッドを吹き付けてイメージを変えています。駅舎の壁はアイボリーっぽいのを吹き付けました。

屋根の色が変わるだけでだいぶ印象が変わりますが、KATOから発売されている近郊型橋上駅舎とイメージが似てしまいました。

跨線橋はKATOの製品を切りつないだだけです。しっかり高さを揃えて作ったつもりが、地面に降りる所の地面の高さを考慮するのを忘れており、結局作り直すことになりました。架線柱のときもそうですが、自分の計画性のなさにほとほと嫌になるときがあります。

その地面ですが、本当はプラバンで作りたいところ工期短縮のためスチレンボードを塗装するだけにしました。厚さ3mmのものを使用します。

最初につや消しホワイトを拭き、タミヤの「曲線用マスキングテープ3mm」を使用して白線部分をマスキングし、上からダークグレーを吹き付けましたが、スチレンボードと曲線用マスキングテープの相性が悪く、にじみまくりました。タミヤの通常のマスキングテープを使用した横断歩道はにじむことは無かったです。にじみ防止でマスキングした後に白を吹けばよかったと後悔しましたが、気を取りなおして今度は白線を残して塗装。やっと完成と喜んで道路を設置したところ、妙な違和感を覚えます。白線の太さを完全に間違えました。初めての作業じゃなかっただけに痛恨のミス、しかもやり直したにも関わらず気が付かなかったということでショックは大きかったです。

後に引きずらないようにバキッと粉砕して新しいものを作ることにします。

それでも駅前の感じは大体つかめてきました。

架線柱を作るのに時間が掛かるため、周辺の作業も巻き込みながらの突貫工事となっていますが、あれこれ悩むことは少なくなりましたので、この先もどんどん手を動かしていきます。

機関区の裏手と住宅地との間に非電化線が勾配で走りますが、この辺りはグリーンマックスの石垣で処理しました。

機関区の線路周りは5㎜のスチレンボードを貼り付けていきます。少々殺風景ですので、何かアクセサリーを置いていきたいのですが、何をおいていいやらもよくわかりません。

ジオラマコレクションのプレハブ事務所を1個、置いているだけです。

KATOから機関区の建物は発売されていますが、これは蒸気時代の古いものですので、この機関区には似合わなさそうです。

架線柱を立て、バラストを撒きますと少し落ち着きました。架線柱の存在はレイアウトを賑やかにしてくれますね。

ただ、架線柱を立てることを全く意識せずに配線を決めましたので、実際ではありえない場所に立っていたりします。

TOMIXもKATOも、架線柱の外側にそれぞれ37mm、33mmの間隔で線路を引くことは不可能で、そのあたりを考慮することを忘れておりました。

後は入換信号などを取り付けていきたいと思います。

線路を挟んで住宅地の反対側はお寺にしました。

ジャンク箱にあった階段の高さにあわせてかさ上げし、ジオラマコレクションから発売されているものを組み立てて置いただけです。

これだけでもぐっと賑やかにしてくれます。本当に便利な時代になりました。あとは境内の作成と駐車場を造り、樹木を植えていく予定です。

いよいよ駅の作成に入り込みます。駅はKATOの物を使用しています。

今では近郊型ホームも発売されていますが、地方っぽいこの駅には不向きでしたので、昔ながらの製品を使っています。

このホーム、流通が途切れることもほとんどありませんし、安価な割にしっかりとした作りで、良い製品だと思います。

また、側面と上面が分解できますので、塗装や加工もしやすいです。側面は明灰白色を吹き付けました。

白線と点字ブロックはシールを貼ります。1本ずつ切り出して貼っていく地味な作業ですが、これを貼るだけでもかなりリアルになります。

最近では白線を省略しているホームも多くなった気がします。逆に点字ブロックはいつぐらいから普及し始めたのか調べますと、昭和50年前後ではないかというのが私の予想です。現在ではほとんどの駅にある気がしますが、ある新聞によればそれでも全体の8割に満たないのだそうです。

この辺りをまとめて、地方や時代設定で白線と点字ブロックの組み合わせを考えるのも面白いかもしれません。

シールを貼り、つや消しクリアを吹き付けました。線路の上に置いてみると、いい感じです。ただ、屋根をかぶせると一気に存在感が薄まりました。

切り欠き式ホームはTOMIXのミニホームを使っています。KATOの物と色をそろえることで一体感が生まれました。

こちらもシールを貼り、同様の処理をしています。昔の富山駅や糸魚川駅を思い出します。そういえばこの駅の配線は昔の糸魚川駅に似ていますね。

ミニホームのアクセサリーを取り付けていると、ホームに開けられた穴が2つ余りました。パーツを無くしたのかと思いましたがそうではなく、このホームは組み立てて上部にシールを貼るものだということがわかりました。アクセサリーシールにホームの形をしたシールがあったので、何かなと思っていたらこういう使い方をするのですね。

しかし、そうなるとアクセサリーやシールを取り付けるときにシールの上から穴をあける必要があります。だったらベンチの1つくらい余分につけてくれればと思うのですが、どうでしょうか。

また、このミニホームは単に組み立てただけでは強度が弱く、接着剤を使用したほうが安定すると思いますが、子供さんにも人気のTOMIXにしてはそのあたり残念な気がします。

買ってパッと使用できるのもおもちゃメーカーの強みだと思っていましたが、先の築堤セットにせよ、壁面を選ぶワイド高架レールにせよ、鉄骨型架線柱にせよ、加工が必要な製品が増えてきました。レール版「HG」製品、といった感じでしょうか。多彩なレイアウトが組めるようになったのは大歓迎ですが、難しすぎて趣味人口が減ってしまうのではという余計な心配をしてしまいます。

駅の架線柱はKATOの「4線式ワイド架線柱」を使用しました。これをガンガン切りつないで1本の広い架線柱を作ります。

1番広いところは【柱・電留線2本・柱・線路3本・柱・線路2本・柱】となります。1本の架線柱を作るのに3本を切り刻みます。

先ず難しいのは接着です。この素材、何なのでしょうか。普通のプラモデル接着剤ではくっつきませんし、瞬間接着剤も効きません。結局ゴム系接着剤の多用途版みたいなやつが効いてくれたので、それを使用しました。ただし、乾燥まで1日待たないといけないので、かなり気の長い作業です。

塗装して架線柱を取り付けます。ホームと屋根に穴をあけ、ヤスリで整形してはめ込みます。かなり大きい存在感、大変だった作業を忘れさせてくれる瞬間です。

隣のホームをくっつけて、屋根をかぶせてみます。見違えるようにいい感じになりました。

駅舎の屋根はダルレッドを吹き付けてイメージを変えています。駅舎の壁はアイボリーっぽいのを吹き付けました。

屋根の色が変わるだけでだいぶ印象が変わりますが、KATOから発売されている近郊型橋上駅舎とイメージが似てしまいました。

跨線橋はKATOの製品を切りつないだだけです。しっかり高さを揃えて作ったつもりが、地面に降りる所の地面の高さを考慮するのを忘れており、結局作り直すことになりました。架線柱のときもそうですが、自分の計画性のなさにほとほと嫌になるときがあります。

その地面ですが、本当はプラバンで作りたいところ工期短縮のためスチレンボードを塗装するだけにしました。厚さ3mmのものを使用します。

最初につや消しホワイトを拭き、タミヤの「曲線用マスキングテープ3mm」を使用して白線部分をマスキングし、上からダークグレーを吹き付けましたが、スチレンボードと曲線用マスキングテープの相性が悪く、にじみまくりました。タミヤの通常のマスキングテープを使用した横断歩道はにじむことは無かったです。にじみ防止でマスキングした後に白を吹けばよかったと後悔しましたが、気を取りなおして今度は白線を残して塗装。やっと完成と喜んで道路を設置したところ、妙な違和感を覚えます。白線の太さを完全に間違えました。初めての作業じゃなかっただけに痛恨のミス、しかもやり直したにも関わらず気が付かなかったということでショックは大きかったです。

後に引きずらないようにバキッと粉砕して新しいものを作ることにします。

それでも駅前の感じは大体つかめてきました。

架線柱を作るのに時間が掛かるため、周辺の作業も巻き込みながらの突貫工事となっていますが、あれこれ悩むことは少なくなりましたので、この先もどんどん手を動かしていきます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます