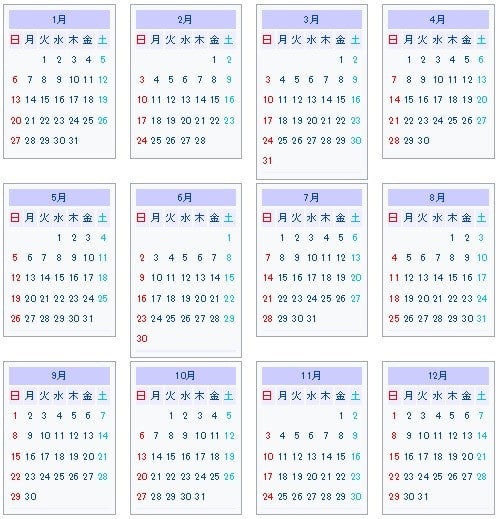

2月3日は私の誕生日です。今年は明日の2月4日が新年の初日らしいです。

旧い習わしでは節分の翌日・立春から新しい年が始まるようです。

一昨日の2月1日に父親の25回忌の法要を山口市の瑠璃光寺で行い、日帰りしたところです。

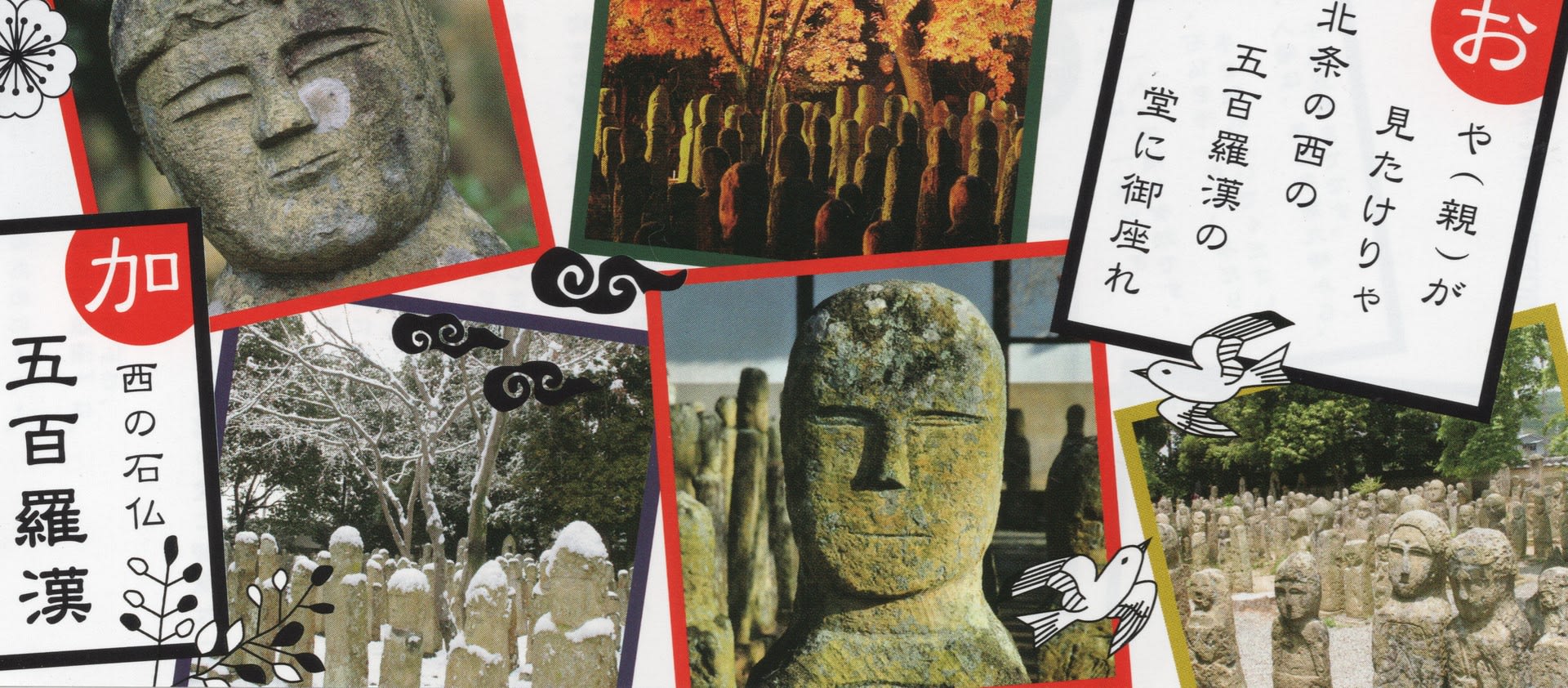

瑠璃光寺は曹洞宗の寺院であり、山号・寺院名称は「保寧山 瑠璃光寺」。「瑠璃光寺」は大内氏の家老だった陶弘房(すえ ひろふさ 周防守護代職を務めた陶盛政の次男・大内氏の一族、大内教弘の命令により右田弘篤の跡を継ぎ右田中務五郎と称した。後に家督を相続し、陶中務少輔と名乗った。)の菩提寺です。「国宝」の五重塔でも有名です。

久し振りに五重塔をみて、びっくりしました。驚いたのは五重塔周辺の松の木です。松の木の枝を縄で一纏めにして結び槍の穂先のような形状を作る”雪折れ(冠雪)対策”が施してあるのです。聞くところによれば2シーズン前頃からやり始めたようです。3年半振りに訪れる私が知らないのは無理もありません。

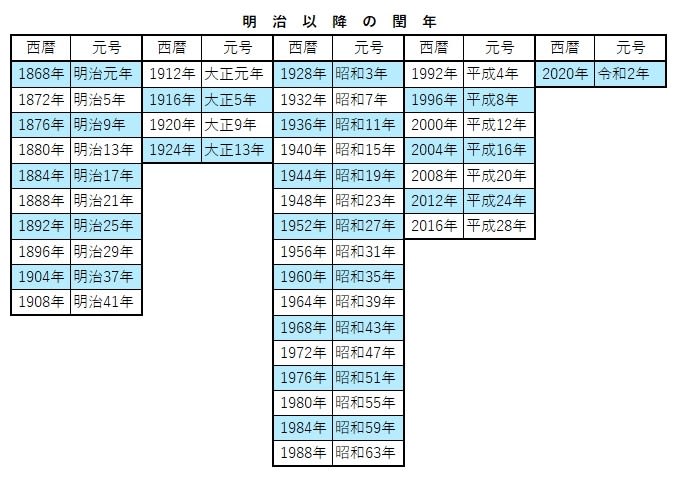

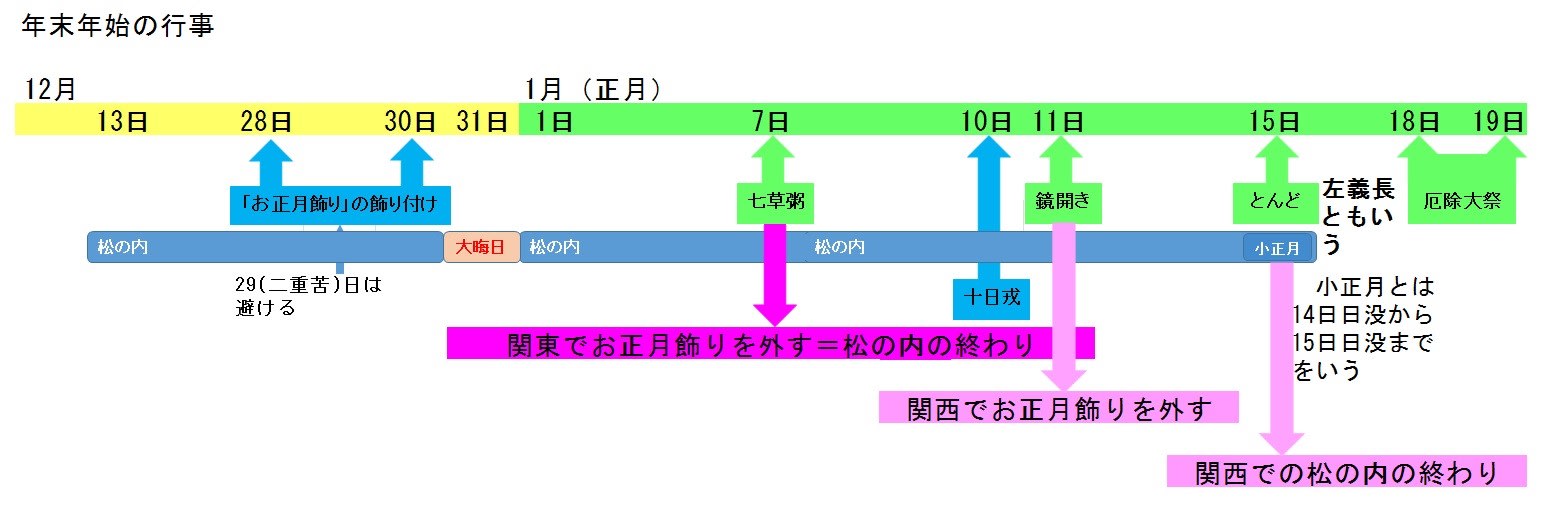

2月3日まではお正月の行事が結構あります。

主なところでは、先ずは“とんどまつり”です。

神道では通常1月15日の朝に実施しますが、神戸の西神中央ニュータウンでは自治連合等の主催で1月7日~13日の間の日曜日に、西神中央公園内西側・西神グラウンドで行われます。

10日の夕刻お正月飾りをはずし、11日の朝、西神中央公園で行われる“とんど祭り”に持っていきました。

平野神社では神事として1月15日の朝6時から境内で「とんど祭り」が執り行われます。10日に外したお正月飾りをこの前日までに境内の旧札返納所に預けておけば、お焚き上げして貰えます。当然、返納所に設えられたお賽銭箱にお賽銭を奉納し、お祈りをすることを忘れないようにしたいものです。

次にあるのは、神社で行われる「厄払い」です。主にその年、数え年での前厄・本厄・後厄の人がメインとなった神事です。私の住まいの近くで執り行っていて盛況なのは“多井畑厄除八幡宮”と“平野八幡神社”です。

平野神社では、19日の15時頃からは湯立神事、16時頃からは餅撒きがあり、これらを目当てに近隣に居住する人々(登録された氏子とは限らない)が集まります。餅撒きに先立ち関係者の挨拶がありました。

そして新暦では月が変わり、2月3日の“豆まき”です。

毎年神戸市中央区にある二宮神社と生田神社にお詣りします。

今年は、昨年12月に発見された中国・武漢発の新型コロナウイルスが蔓延している可能性があるので、中華街が近い三宮方面への外出は控えました。 写真は過去のものです。

生田神社の裔八社の一つである二宮神社では「ぜんざい」と「お神酒」の接待を受けました。

その後、生田神社に行き、楼門の内側で行われている「節分豆撒き神事」に参加しました。地域の芸能人や著名人、アイドル、ゆるキャラ等が集まりライブを行っていました。「豆撒き」も行われました。

今年も例年の通り、二宮神社では「節分祭」が、また、生田神社でも「節分祭並びに豆撒き神事」が行われたようです。

【関係先】

〇 山口市観光情報サイト 西の京やまぐち 国宝 瑠璃光寺五重塔

〇 ビバ!ニュータウンα編集室

〇 二宮神社 神戸市

〇 生田神社

〇 平野八幡神社 神戸市西区

【関連記事】

〇 2月3日/2019年

〇 お正月飾りの仕舞うとき

〇 二宮神社と生田神社で節分

〇 神戸市バスと地下鉄で八社巡り