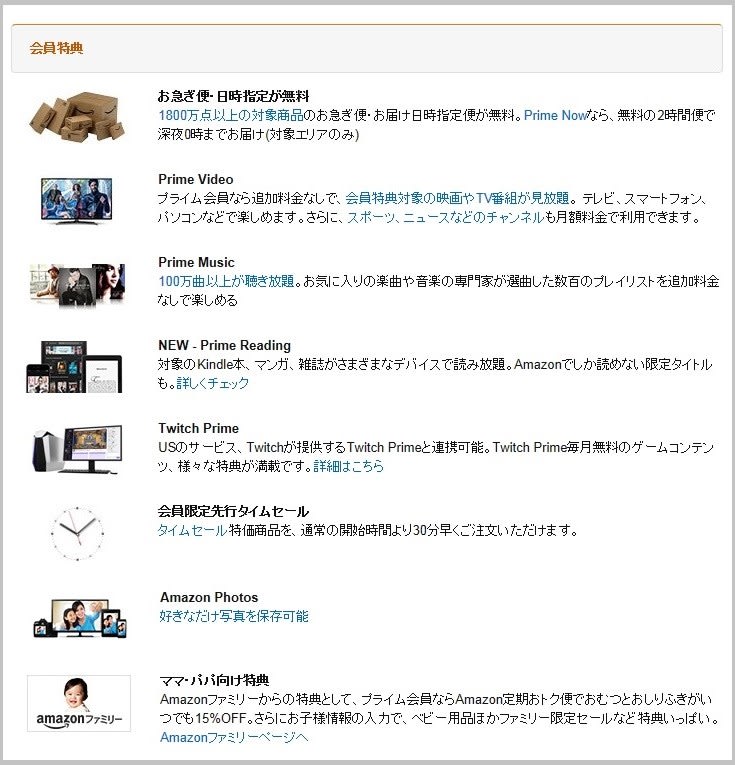

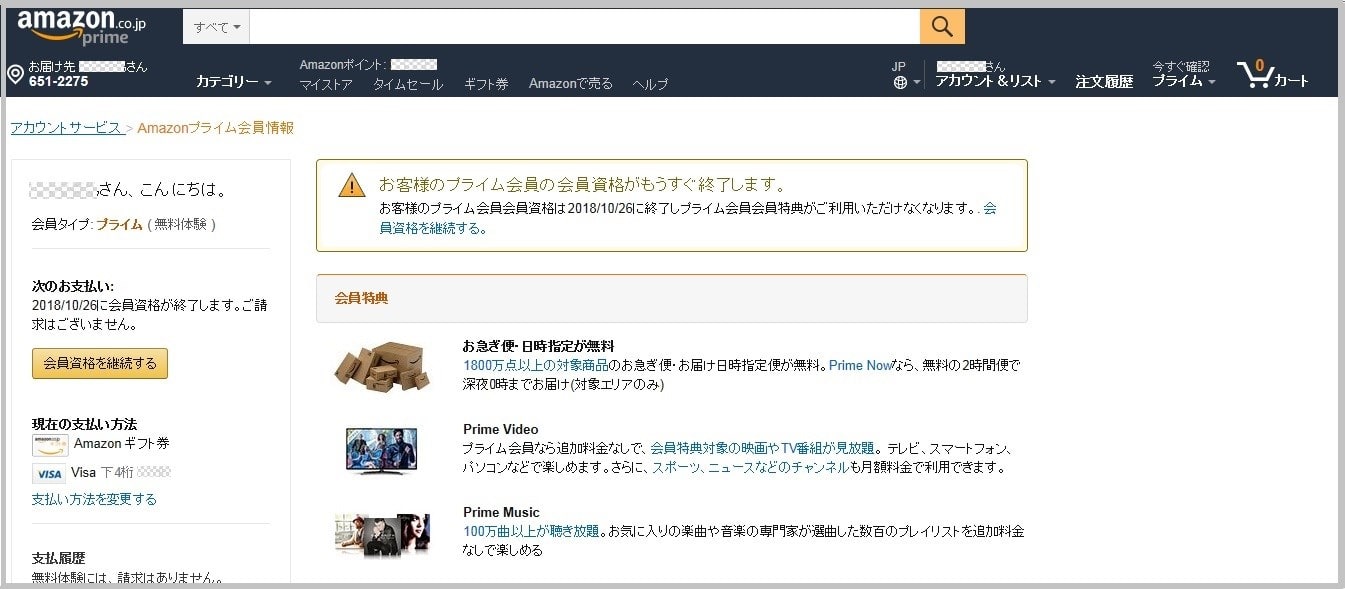

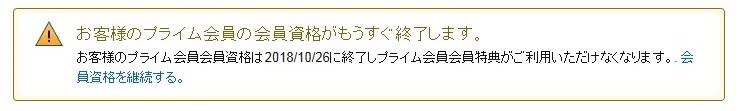

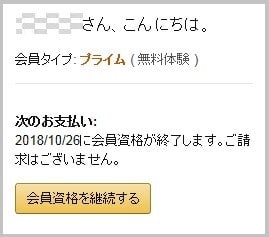

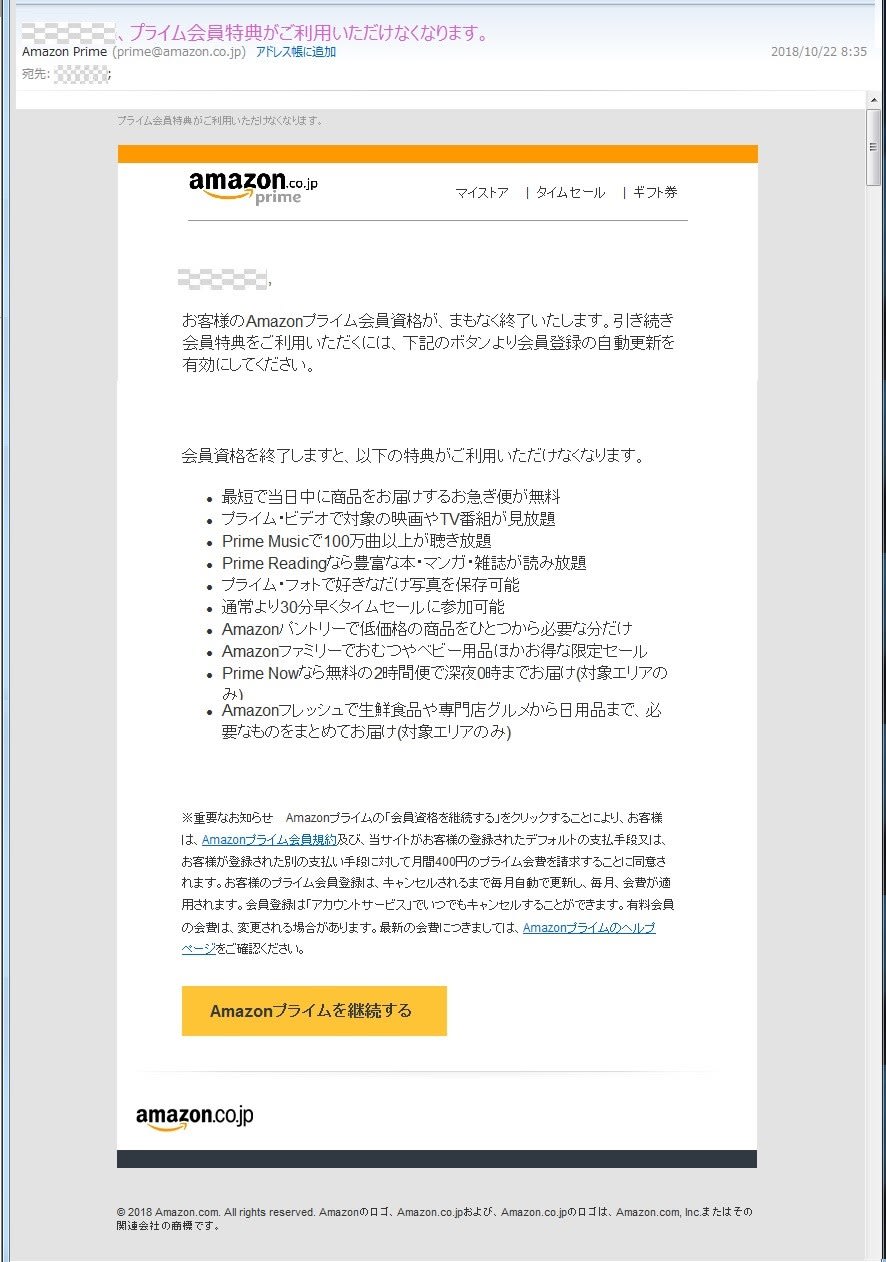

明々後日(しあさって)10月14日は「鉄道の日」です。丸ノ内線に導入される新車両の「2000系」は2019年2月中旬からの運行予定です。![]()

鉄道の日とは1922年から「鉄道記念日」として時の鉄道省により制定されました。明治5年9月12日(新暦1872年10月14日)に、新橋駅(後の汐留貨物駅、現・廃止)と横浜駅(現在の根岸線桜木町駅)とを結んだ日本初の鉄道(現在の東海道本線の一部)が開業したこと、並びに 1921年(大正10年)10月14日に鉄道開業50周年を記念して東京駅の丸の内北口に鉄道博物館(初代)が開館したことを記念したものです。

東京の地下鉄・丸ノ内線のニュースに触れると、昔、東京にいた学生時代のことを思い出します。私が東京にいた1967年(昭和42年)から1971年(昭和46年)の間、大泉・池袋間の移動に西武池袋線、池袋・茗荷谷間の移動に、営団地下鉄・丸ノ内線を利用していました。

当時は当然ながら、帝都高速度交通営団半蔵門線や都営地下鉄・大江戸線などはありませんでした。

現在の路線図はこちらです。

この頃の丸ノ内線の車両が500系車両でした。

営団(帝都高速度交通営団;1941年~2004年)地下鉄は、1994年(平成16年)4月1日に東京地下鉄株式会社として再出発し、愛称を「東京メトロ」としたようです。

この500系が改造時代も含めると、1957年(昭和32年)から1996年(平成8年)までの約40年間運行された記録はかなりすごいものだと思います。

営団500系電車 ;300形、400形、500形、900形 真っ赤な車体に「サインウェーブ」

丸ノ内線は、1954年(昭和29年)に開業しました。

真っ赤な車体に「サインウェーブ」は300形の時からのデザインです。

1988年10月には、流行りのアルミ車体で、サインウェーブは「スカーレット」と「白色」の2色のラインを組み合わせるなどデザイン的な苦労をした、丸ノ内線専用の02系が導入されました。

(二代目)

そして2019年2月に、三代目の赤くて丸い2000系車両を導入予定です。

新聞は次のように報じています。===========================================================

東京メトロは11日、東京都中野区の車両基地で、来年2月から丸ノ内線に導入する新型車両を報道陣に公開した。車両全体が真っ赤な車体は、1996年に引退した初代「300形」以来で、約20年ぶりの復活となる。

丸ノ内線は54年に開業し、現在は1日約135万人が利用している。今回の新型車両は3代目で、「丸ノ内線」の名前にちなんで車両先頭や車内の天井などが丸みがかっており、窓の一部も円窓になっている。車両内では無料Wi―Fi(公衆無線LAN)サービスが利用でき、コンセントも設けられている。

=========================================================================

真っ赤な車体には、屋根近くと先頭・末尾車両の最初の顧客乗降ドア付近に、屋根から台車へ降りるように、縦斜めに「サインウェーブ」があしらわれています。また、車端部(車両連結部)の窓は円窓になっています。

2000系導入の進捗によって、現行の02系車両は順次引退することになります。

2018年11月11日(月)、東京メトロ・千代田線の6000系車両で、2018年10月13日(土)から行われていた臨時走行・ラストランの最終走行が実施されました。千代田線6000系のラストランに多くの鉄道ファンが集まり、先頭車両はすし詰め状態となり、怒号が飛び交う事態になったようです。社内で倒れている子供や大人がおり、危険を察知した誰かが緊急ボタンを押し、車両は急停止したとのことです。

丸ノ内線でも500系の引退走行時に、熱狂的なファンによるこのようなトラブルが起きなければいいと思っています。

【関係先】

○ 東京メトロ 路線・駅の情報

○ 地下鉄博物館

○ デイリーポータルZ「都営地下鉄路線図の大江戸線を丸く表現した人

本 の優れたセレクションでオンラインショッピング。