3月3日は雛祭です。「桃の節句」とも言われています。2月の節分が過ぎれば雛人形が飾られ、菱形の餅が供えられている家庭もあるでしょう。

雛祭は女子の健やかな成長を祈る節句で、年中行事です。

内裏雛(親王人形=男雛と女雛)を飾る「親王飾り」や、内裏雛を中心に三人官女や右大臣・左大臣、五人囃子などの人形、橘と桃の花や御所道具などを飾る段飾りなどをして、雛あられや菱餅を供え、白酒や寿司などを楽しむ節句祭りです。

小さな御所風の御殿『屋形』を設え飾った、平安貴族の子女の遊びが、江戸時代には『節句の儀式』と結びつき、飾られるようになったと考えられています。

遊が節句の祭へと変わり、三月に行うようになったのは天正年間(1573年~1592年)以降のことと推測されています。

飾り物である人形に一生の災厄を身代りさせるという祭礼的意味合いが強くなり、武家の子女など身分の高い女性の嫁入り道具の一つにされるようにもなりました。その為、華美でより贅沢なものへとなってきました。

“一夜飾り”は縁起が悪いとの考えから、2月19日頃の「雨水」の日が雛飾りを出す日とされている地方もあるようです。

雛祭のお供えの一つである菱餅(ひしもち)は、餅を菱形に切って重ねたものです。赤・白・緑の三色が多く、江戸時代以降の風習です。

菱形については「大地を表す」という説を始めとし諸説ありますが、雛祭に供える餅を菱形にするのは、女性の性器の形を模し、女性の健康を祈る行事だからだと、母から子、嫁へと言い継がれてきています。

赤い餅は解毒作用のある山梔子(くちなし)の実で赤味をつけて桃の花をあらわし、先祖を尊び、厄を祓い、健康を祝うという意味があります。

白い餅は残雪を模し、血圧低下の効果があるといわれている菱の実を入れ、清浄の意を含めるほか、繁茂する菱のように子孫繁栄を願っています。

緑の草餅は萌える若草をあらわし、増血効果がある蓬(よもぎ)を使い、春先に芽吹く蓬の新芽によって穢れ(けがれ)を祓う祈願をします。

最近では、菱餅に替わって、菱形にしたデコレーションケーキを始めとする多種多様なお菓子が供されるようになってきました。

【関連記事】

○ 春の七草

○ 節句(2015年5月にUp予定)

昨日(2015.2.22)、北陸地方、四国地方、中国地方、山口・九州北部地方で春一番が吹いたとの各気象台の発表がありました。

春一番(はるいちばん)は、北海道と東北、沖縄を除く地域で2月~3月中旬、立春~春分の間に、その年に初めて吹く南寄り(東南東から西南西)の強い風のことで、各地方気象台が認定・発表します。

主に太平洋側で観測され、春一番が吹いた日は気温が上昇します。翌日は西高東低の冬型の気圧配置となることが多い。

「春一番」という言葉からはうららかな春の訪れを想像しがちですが、この日は強い風が吹き、翌日には冬型の気圧配置となって北よりの冷たい強い風が吹く荒れた天気となる場合があります。

「春一番」が観測されたとき以降、同じ年に同様の南風が回発生した場合、俗に「春二番」「春三番」と呼ぶことがありますが、気象用語ではなく、気象庁もそのような発表はしません。

油断せず強い風雨への注意が必要です。

発生条件及び認定基準は、地域・気象台により、多少異なりますが、おおむね、立春から春分までの間に、日本海を進む低気圧に向かって、南側の高気圧から10分間平均で風速8m/s以上の風が吹き込み、前日に比べて気温が上昇することを発生条件としています。

広島地方気象台では、立春から春分までの間に、広い範囲(中国地方くらいの範囲)で初めて吹く、南よりの暖かく、やや強い風を中国地方(山口県を除く)における春一番としています。山陽でやや強い風が吹かない場合でも、山陰でやや強い風が吹けば、中国地方の春一番とすることがあります。

どうやら今年は、近畿地方、東海地方、関東地方では観測できなかったようです。

<2015年春一番のお知らせ>

北陸地方のお知らせ 四国地方のお知らせ 中国地方のお知らせ 山口・九州北部地方のお知らせ

【関係サイト】

○ 東京管区気象台 富山地方気象台

○ 大阪管区気象台 高松地方気象台

○ 大阪管区気象台 広島地方気象台

○ 福岡管区気象台

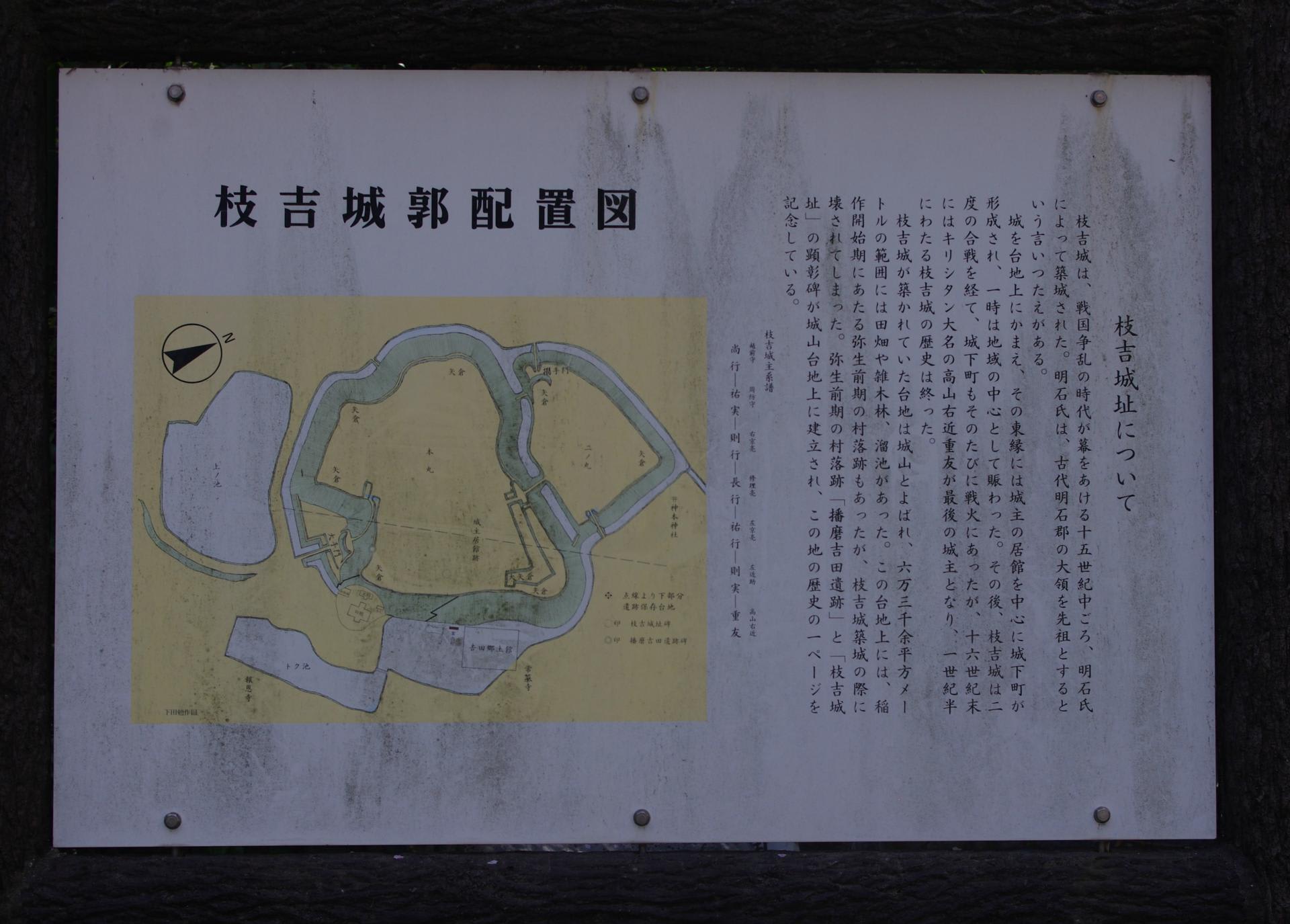

王塚古墳を訪ねた帰り、近所にある、吉田郷土館、神本(こうのもと)神社、吉田遺跡・枝吉(しきつ)城跡にも立ち寄りました。(2014/4/9/SUN)

吉田郷土館が背負うようにしている丘の山上が吉田遺跡、枝吉城跡で、中腹に神本神社があります。この丘は「鎮守の森」とも「城山」とも呼ばれていたようです。

吉田郷土館には、吉田遺跡、片山遺跡、新方遺跡、養田遺跡など、弥生時代から鎌倉時代にかけて明石川流域で営まれた集落跡等から出土した埋蔵品の一部と集落模型、パネルやビデオでの展示がなされています。

庭には吉田付近で出土した、古墳時代の石棺や王塚古墳の模型が展示されています。

庭に設置されている「枝吉城址」の標識が指し示す方に行くと、丘に上がる階段があります。

かつて丘の頂上にあった吉田遺跡と枝吉城跡は、ここに今は無く、あったことを表示する石碑が建てられています。

神本神社(こうのもとじんじゃ)へは、吉田郷土館の裏庭から大鳥居に行くことができます。

拝殿、本殿等には、かなり急な石段をあがることとなります。

祭神は、伊弉諾命(いざなぎのみこと)、伊弉冊命(いざなみのみこと)、国常立命(くにのとこたちのみこと)、大日霊売命(おおひるめむちのみこと)で、1621年に神本大明神を祀り創建されました。

拝殿、本殿の右手奥に四柱の神が祀られています。左から大歳社(御年神、豊作の神)、天神社(菅原道真、学問の神)、猿田彦社(猿田彦命、先導役)、大神宮社(大日霊尊、へびの神)です。

また、これら四柱の神の手前に、終戦後GHQの撤去命令に基づき、玉津第一小学校より移設された天照皇大神の小宮が在ります。

【関係サイト】

○ 神戸まるごと田園ミュージアム-西区版

○ 王塚古墳

gooブログで、ブログ作成・編集画面の右側に表示される画像ファイルの、サムネイルやオリジナルの画像ではブログ本文中に貼り付けるにはバランスが良くない場合が多々あります。これを解消し、サムネイルよりは大きく、オリジナル画像よりは小さく、オリジナル画像に大きさを変えるなどの手を加えないで、思い通りの大きさの画像をページ中央に貼付けようと思います。手順は以下の通りです。ここでは画像の大きさを水平方向429px(ピクセル)としました。

①貼付する画像の貼付時圧縮値を、MS‐ペイント等の画像ソフトで確認しておく。例題では、水平方向を429pxとし、垂直方向が284pxであることを確認。

②画像をアップロードする。

③画像フォルダの「タイトル」と「貼付け用タグ(オリジナル)」をMS-メモ帳などに記録しておきます。

<画像フォルダ>

≪例題でのメモ内容≫

・タイトル:023_a07_2.jpg

・貼付け用のタグ(オリジナル):<img src =http://blogimg.goo.ne.jp/ user_image/64/6d/b97b96e8e50daf7b764717bd4b1858f8.jpg >

以下のように貼付けるのですが、そのためにはHTMLに記述しなければなりません。

HTMLの記述は以下の通りです。

<p><br /><br />

<a href=http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/64/6d/b97b96e8e50daf7b764717bd4b1858f8.jpg><img style="margin: 0px auto 5px; display: block;" title="023_a07_2" src="http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/64/6d/b97b96e8e50daf7b764717bd4b1858f8.jpg" alt="023_a07_2" width="429" height="284" border="0" /></a>

<br /><br /> プレーリードッグは大変な愛嬌者です。</p>

注-1)<p>、</p>はデータの「始まり」と「終わり」を示すタグ。

注-2)<br />は改行タグ。

注-3)下記HTML記述は、Webサイトでの表示の都合上、山括弧(< >)を、本来半角のところ全角を使用している。

「<a href=」から「</a>」までが画像の記述です。アンダーラインを付した部分が、画像フォルダの「タイトル」及び「貼付け用タグ(オリジナル)」の利用部分です。

「width」と「height」の赤色の数値は、表示する画像の水平方向および垂直方向の大きさ(ピクセル)です。

HTML記述を都度打ち込むのは結構大変だと思いますので、上記の記述を「MS-メモ帳」などにコピーして利用すれば、比較的楽に処理できるのではないかと思います。但し、アンダーラインの消去と山括弧を半角に修正することを忘れなく!

【関連記事】

○ gooブログで貼付け画像の大きさ調整

2015年2月3日(火)は私の誕生日です。6回目の“ぞろ目”年齢となった誕生日を祝って神戸八社巡りをしました。

神戸市交通局自動車部市バス運輸サービス課が、三宮駅~神戸駅周辺に点在する一宮から八宮の八社巡りのための、「交通局御朱印帳」の配布を2014年11月8日に開始しており、この企画に“ノッタ”ものです。

市営地下鉄(西神山手線、海岸線)各駅窓口、市バス・地下鉄お客様サービスコーナー、神戸駅前市バス案内所、神戸市総合インフォメーションセンター(インフォメーション神戸)などで市バス・地下鉄共通一日乗車券やPiTaPa、敬老優待乗車証などのICカード、普通区定期券等を提示すれば、「交通局御朱印帳」を受け取ることができます。

市バス・地下鉄共通一日乗車券の有効期限は、裏面に記載されています。

私は以下のルートとスケジュールを立案し、八社を巡りました。市バスのサイトで紹介されている『コース例①』とほぼ同じルートですが、スタート時刻が約1時間遅く、交通機関として市バス山手線ではなく市営地下鉄(Uライン)を利用しています。

市バス山手線は、神戸市交通局ではなく神戸交通振興株式会社によって運営されています。

神戸交通振興株式会社は、交通局と一体関係にある事業体として、神戸市交通事業の経営基盤の強化と乗客サービスの向上に寄与することを目的として設立されたようです。

この八社に祀られているのは生田八裔神で、生田神社の祭神の天照大御神(あまてらすおおみかみ)と素盞鳴尊(すさのおのみこと)とが剣玉を交換した誓約(うけひ)の際に生まれたとされる3人の女神と5人の男神が祀られている神社で「港神戸守護神厄除八社」とも呼ばれています。

○一宮神社(いちのみやじんじゃ)

一宮神社では、『福豆』を頂きました。

○二宮神社(にのみやじんじゃ)

二宮神社では、善哉とお神酒が振舞われていました。

○四宮神社(よのみやじんじゃ)

四宮神社は兵庫県庁の北向かい、ビルの谷間にあります。隣接するビル「四宮神社会館」の一階が社務所になっており、そのロビーで甘酒が振舞われていました。

○六宮神社・八宮神社(ろくのみやじんじゃ・はちのみやじんじゃ)

訪れたのは、本来の八宮神社です。六宮神社は1909年(明治42年)、楠高等小学校(現 楠中学校)新設用地の一部として開発されたため、八宮神社に合祀されました。

○七宮神社(しちのみやじんじゃ)

七宮神社は、湊川を超えて南西の兵庫港付近にあります。その創建は古く、今でこそ生田八裔神の七番目の神とされていますが、その由緒には諸説あるものの、平安期に、生田神社とは関わりなく創建された神社のようです。

○五宮神社(ごのみやじんじゃ)

五宮神社は、『ビーナスブリッジ』で有名な諏訪山の西、大倉山の北に位置し、住宅や社寺が立ち並ぶきつい勾配の小径を登って行きます。

○三宮神社(さんのみやじんじゃ)

三宮神社は、トアロードを挟んで大丸神戸店の東向かいにあります。元々は現みなと銀行本店までの三角地全体が境内で、境内の東端に神社の本殿と拝殿があったようですが、終戦後の進駐軍による接収で、現在の位置に縮小・移転されたようです。

三宮神社へのお詣りで、八社巡りが完結し、スタートの一宮で頂いた福引券へのスタンプも全て埋まっていたので、三宮神社で福引のために回収されました。

三宮神社の参拝を済ませ、八社の親神様をお祀りしている生田神社まで歩いていきました。

※生田神社(いくたじんじゃ)

生田神社は節分恒例行事が午前中から執り行われていたようですが、私が到着したのは15時30分過ぎだったので、全ての行事が終了していました。後かたずけで忙しそうな社務所にお邪魔し、ご朱印をいただきました。

八社の所在地やご神体、ご利益などは、2012年4月の記事『神戸「三宮」の町名起源』をご参照ください。また、受け取られたご朱印帳にも記されています。

≪参考・・・ぞろ目とは 「デジタル大辞泉」より≫

1 二つのさいころを振って、同じ目が出ること。

2 連勝式の競馬・競輪などで同じ枠内の馬や選手が、1着・2着になること。

3 全ての桁の値が同じであること。また、年・月・日などの全ての桁の値がそろっていること。「22年2月22日」など。

【関係サイト】

○ 神戸市交通局HP 市バスに乗って八社巡りに出かけよう!!

○ 生田神社HP

【関連記事】

○ 神戸「三宮」の町名起源

○ “2のぞろ目”記念切符